百名山71~80 71.丹沢山 72.富士山 73.天城山 74.木曽駒ケ岳 75.空木山 76.恵那山 77.甲斐駒ヶ岳 78.仙丈ケ岳 79.鳳凰山 80.北岳

71.丹沢山(たんざわさん) (1567m) 神奈川県 平成9年9月23日

22日、林道を20分ほど行き、水無川上流・戸沢の河原に着く。1時29分に出発。大倉尾根へ薄暗い樹林帯の急登を行く。1時間ほどの登りで花立の分岐に、ここから花立山荘まで階段状の道が続き歩きにくい。塔の岳山頂近くで登山道らしくなり、3時20分に山頂についた(5度目の山頂)。天候は曇り、どんよりしていて展望はなかった。山頂にある尊仏山荘に宿泊。

23日6時、雨の中を出発。緩やかな尾根道の登り下りを何度かくり返しながら1時間ほどで丹沢山に着いた。山頂は広く近くにみやま山荘が立っていた。雨も本格的になり、展望はなく引き返すことにした。

今日も誰とも会わない静かな山であった。

22日、林道を20分ほど行き水無川源流・戸沢の河原に着く。コンビニで買った弁当で昼食。午後1時20分出発。ここから大倉尾根・花立の分岐までの約1時間は相変わらずの急登ある。この尾根への取りつきはこれで5回目であるが、今までは沢登りの下山路で、登るのは今回がはじめてである。尾根道から花立山荘あたりまで階段状の道が続き歩きにくい。これも登山道が雨などで崩れやすいための措置であろう。天気は雨ではないがどんよりしていて展望はきかない。3時20分、花立につきここから登山道らしい道を20分ほど登り、今日の宿泊である『塔ノ岳』山頂・尊仏山荘についた。天気の関係か宿泊者は4名だけ個室であった。

翌日23日、雨の中を6時に出発。緩やかな尾根道の登り下りを繰り返しながら約1時間で丹沢山についた。山頂は広く、『みやま山荘』がひっそりと立っていた。雨も強くなってきて天気の快復もないので今日はここから戻ることにした。同じ道を戻り尊仏山荘で20分ほど休憩後8時15分下山。相変わらず雨が降っている。

戸沢の林道終点には10時についた。今日も誰とも会わない貸し切り山行であった。ここで着替え・休憩し雨の中、林道を戻る。

◎蛭ケ岳(丹沢山最高峰1673m)神奈川県 平成14年11月2日

11月2日、日の出前6時にユーシンロッジを出発。30分ほどの林道歩きのあと、登山道へとはいる。入り口も登山道も枯れ葉に覆われ、はっきりしない。慎重にやせ尾根をジグザグに登っていく。(結局、縦走路まで標識はなかった)

1時間ほどの登りで、展望が開け富士山や蛭が岳をはじめ西丹沢の山々が朝日に輝いていた。8時40分に尾根縦走路の棚沢ノ頭に着いた。登山道の水たまりには今朝の冷え込みで氷が張っていた。ここから、なだらかな道を登り返し、9時20分に丹沢山の最高峰蛭が岳山頂に着いた。誰とも会わなかった。(山頂そばに山小屋があった)

山頂からは雪をいただいた富士山や南アルプス、そして紅葉の丹沢山系が青空をバックにみごとなコントラストを描いていた。9時50分下山。紅葉の真っ只中を下っていった。

12時15分にユーシンロッジに着き、渓谷の林道を慎重に運転していった。翌日、塩原・大網温泉に向かう。

棚沢の頭より蛭が岳

◎ 沢登り 昭和54年 西沢・畦ケ丸岳 昭和56年 源次郎ノ沢・塔ノ岳

昭和57年 新茅ノ沢・烏尾山 昭和58年 モミソ沢、本谷右沢

昭和59年 勘七沢、 平成4年 水無川本谷・塔ノ岳

平成5年 沖の源次郎ノ沢

西沢の空滝前にて 沖の源次郎沢の空滝の中腹

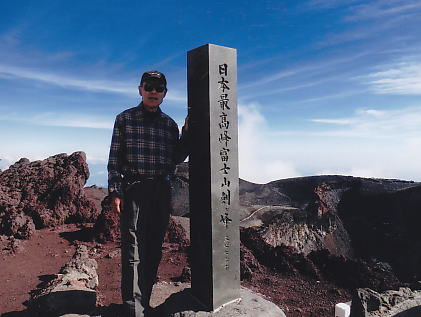

72.富士山(3776m)静岡・山梨県 平成14年7月14日

7月13日、11時半に富士宮口五合目から登り始めた。7合目から雨となり、8合目で泊。翌日、強風の中を登ったが何度も吹き飛ばされそうになり、山頂の稜線では突風で前に進むことができず、危険のため下山した。白糸の滝を回り、御殿場温泉で休憩。

72-2富士山 (3776m)山梨・静岡県 平成14年8月7日

8月6日、1時間ほど昼食をとって1時半に吉田口五合目を出発。天気も良く、なだらかな道を6合目まで行く。ここから7合目まで、のんびり、ゆっくりと登る。7合目を過ぎると登山道らしく岩混じりとなり、高山の影響がでて息が苦しくなってきた。5時20分に八合目・元祖室に着き泊。夜間には雷が下の方で光っていた。

7日、4時20分に小屋を出発。9合目近くで御来光となる。6時30分に吉田口山頂に着いた。店も多く、山頂とは思えないほどにぎやかであった。しばらくして火口の縁を回り最高峰の剣が峰に着いた。天気も良く、南アルプスをはじめめ360度周囲の山々が見渡すことが出来た。 7時半に下山。快適に下っていき、10時15分に五合目に着いた。しばらく散策をし、車で鳴沢氷穴を回り、南アルプス山麓の奈良田温泉に泊。翌日、赤沢宿という山の中の宿場にいく。

吉田口山頂より剣ヶ峰

72-3富士山(3776m) 山梨・静岡県 平成24年9月13日

9月12日、11時に吉田口5合目から登り始める。初冠雪ということで山頂付近が白く見える。ゆっくり登り3時半に8合目の小屋に着く。空いていた。9月13日、朝4時前にヘッドライトを着け小屋を出る。やはり寒い。5時過ぎにご来光。7時過ぎに吉田山頂に着く。

左周りでお鉢巡り。8時過ぎ剣が峰に着く。快晴の大展望。ゆっくりと下るが、数人としか会わず霧も出てきて静かである。1時に元の登山口に着いた。

72-4富士山 (3776m) 静岡・山梨県 平成25年9月18日

17日、富士宮5合目で車中泊。18日、朝、5時過ぎ登山開始。6合目にバリケードがあったが、やや下った踏み後から登山道にでる。単調なガレ場を順調に高度を上げていく。すれ違う中に外国人が何組かいた。8時に8合目に着き、ここから息が苦しくなりはじめてきた。一歩一歩足を踏みしめながら登っていく。雲一つ無い快晴で伊豆半島が目の前に広がっていた。10時半過ぎ、富士宮山頂に着く。しばらく休憩や写真とり剣が峰に向かう。11時山頂、11時半下山開始。滑りやすい斜面を慎重に下り、3時過ぎに登山口に着いた。御殿場温泉(風呂から目の前に富士山)に入って帰路につく。

夕映えの6合目付近から富士山

◎玉山ぎょくざん(3952m)台湾・旧日本名ニイタカヤマ 平成25年10月17日

15日、台北からバスで6時間、暗闇の山道を左右に揺られながら登っていく。玉山中腹の阿里山で夕食後、泊。翌16日、朝食後バスで30分、9時20分タタカ登山口(2610m)から登り始める。緩やかな登りと平坦な道を4時間ほどして西峰展望台から玉山が見えてきた。ここから1時間ほどでの登りで排雲山荘(3402m)に着き泊。

17日、早朝3時に小屋を出発。ヘッドランプの明かりを頼りにジグザグの道を登っていく。雲一つ無い夜空には満点の星が輝いていた。1時間ほどで森林限界を過ぎる頃、風が強くなってきた。だんだん明るくなり山頂直下の岩場を登りきる5時半に、晴天の玉山山頂に着いた。南方とはいえ高度が3952mの早朝はやはり寒い。しばらくして、雲海からご来光が顔を出し(5時48分)、360度の大展望を堪能することができた。しばらくして西側の雲海には影玉山が映っていた。

6時過ぎに下山。明るくなった道を慎重に下っていく。1時間半ほどで山荘に着き、朝食・休憩後8時半に小屋を出発。緩やかな登山道をいく。天気が良く汗ばむほどである。12時過ぎに元の登山口に着いた。ここからシャトルバスで10分、上東浦に着き専用バスに乗り換え、近くのレストランで昼食。ここからバスで左右に大きく揺れながら下っていく。5時頃、台中に着き泊。 翌18日、19日は故宮博物館など、台北市内を周り、夕方に帰国。

73.天城山 あまぎさん(1406m) 静岡県 平成8年5月17日

天城山ゴルフ場入り口の登山口から9時20分に登り始める。しっかりした樹林帯の道をジグザグに登っていく。約1時間で天城山の万二郎岳(1294m)についた。樹林におおわれていて展望は得られなかった。しばらく休憩の後、縦走路を万三郎岳に向かう。しばらくして樹林の切れ目から万三郎岳が見え、そこから一気に下り、緩やかに登り返す。やがて馬酔木(あしび)の林の中を進み、11時30分に天城山・最高峰、万三郎岳に着いた。やや広い山頂だが樹林におおわれ展望はない。30分ほど昼食休憩の後、12時に下山。急な樹林帯の道を30分ほど下って、四辻を過ぎる頃勾配が緩くなり、1時10分に元の登山口に着いた。今日も一組しか会わなかい、貸し切り状態の山だった。 下山後、旧天城峠・隧道や旧天城街道を散策。

ゴルフ場の入り口にある門の登山口近くに車を止め9時20分出発。しっかりした道を進む。新しいザックとスティックを試すためやや多めにパッキングをした。道はしっかりしている樹林地帯の中をジグザグに登る。天気は晴れてはいるがどんよりとしている。

約1時間で万二郎岳(1294M)につくが樹林に覆われて展望は得られなかった。しばらく休憩して縦走路を万三郎岳に向かう。万二郎岳からすぐに万三郎岳が見渡せる場所に着き、そこから一気に下って緩く登り返す。1時間ほど馬酔木等の林の中を進む。11時30分、天城山最高峰・万三郎岳(1406M)に登頂した。やや広い山頂だが樹林がおおっていて回りは何も見えない。30分ほど休憩・昼食のあと12時前に下山する。急な登山道を30分ほど下り、四辻を過ぎると勾配もゆるくなってきた。もとの登山口に着いたのは1時10分であった。コースとしてはハイキング的である。

予定より早く着いたので旧天城峠トンネルや寒天橋など旧天城街道を散策しながら帰途についた。

万二郎岳より天城山最高峰・万三郎岳を

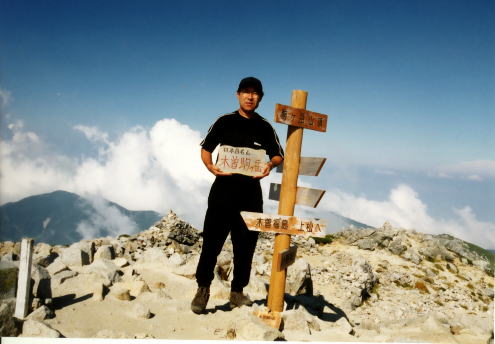

74.木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ)(2956m)長野県 平成12年9月15日

9月15日、1時にロープウェー終点の千畳敷からカールのど真ん中を登り始め、45分ほどで今日の宿泊地である天狗荘に着いた。千畳敷周辺は多くの観光客がいたが稜線上に出るとほとんど人がいない。小屋で荷物を軽くし、2時過ぎに木曽駒ヶ岳を目指す。中間にある中岳山頂から目の前に木曽駒ヶ岳、そして中央アルプスの山々が見渡せた。3時前に木曽駒ヶ岳山頂に着く。まだ、天気は良く展望は抜群であった。30分ほどで小屋に戻り、今度は宝剣岳に行く。すぐ目の前にそびえているが、岩の連続で厳しいものがある。それでも15分ほど登って狭い山頂に立つことができた。夕方なので見事な展望を楽しむことが出来た。山小屋は連休のため混んではいたが寝食には余裕があった。翌日の天気は下り坂であるということでその準備をしておくことにした。

宝剣岳山頂より木曽駒ヶ岳

75.空木岳(うつぎだけ)(2864m)長野県 平成12年9月17日

9月16日、6時20分天狗荘を出発する。天候はあまり良くない。それでも遠くの山頂部を除けばなんとか見える。宝剣岳の岩場を慎重に越え、極楽平から濁沢大峰へ大きく登り下りをくり返し檜尾岳のピークについた。ここからだんだん風雨が強くなってきた。中央アルプスの岩混じりの縦走路を登ったり下ったりをくり返し、熊沢岳の山頂下で雨を避けて昼食を取る。大雨の中、東川岳から一気に下り、今日の宿泊地・木曽殿山荘に1時過ぎに着いた。連休で混み合ってきた。 翌日、5時40分、まだ暗い雨の中、山荘を出る。岩の急登を慎重に歩を進める。7時前に山頂に着いたが、風雨共に強く展望どころか、写真も満足に撮れる状況ではなかった。下山して1時間ほどで樹林帯となるが道は相変わらず厳しい。下るにしたがって天気も回復した。11時、駒ヶ根の登山口に着き、こまくさ温泉へ直行した

風雨の中の山頂 木曽駒ヶ岳より宝剣岳と空木岳

76.恵那山(えなさん) (2191m) 長野・岐阜県 平成10年8月19日

中津川・恵那神社から林道に入る。登山口6km手前で土砂崩れがあり、車を止めて林道を1時間20分ほど歩いて黒沢登山口に着いた。7時45分、出発。30分ほど崩れた林道を行き、沢沿いに湿気の多い樹林帯のやや急な登りを1時間ほど登って9時30分、野熊の池避難小屋に着いた。10分ほど休憩して、急登から笹原の穏やかな尾根道をつめピークに着いたが曇っていて展望は望めなかった。ここから小さく下り、山頂直下を巻くように緩やかに登っていく。やはり薄暗い樹林帯である。1時間ほどで水場に着き、ぬかるんだ道を登って11時30分に山頂手前の避難小屋に着いた。小休止し、山頂に向かう。10分ほどで山頂に着いた。山頂は樹林に囲まれて展望はない。

小屋に戻り、12時下山。誰とも会わないシーンとした森林を下り、2時30分、黒沢登山口に着いた。20分ほど林道を歩いていたら豪雨と雷で身動きがとれず1時間以上も窪地にじっとうずくまっていた。

5時すぎ中津川のホテルを出て朝食を買い、どんよりとした市内をあっという間にすぎ川上の集落につく。ここからいよいよ林道となるが思ったより道が悪い。

林道が登山口5.2k手前で土砂崩れで通行止めのため、やや下った広いところに止め歩き出す。途中の沢から山頂が見えた。結局見えたのはこの時だけである。

1時間20分ほどの林道歩きで黒沢登山口につく。登山口のプレハブ小屋で登山届を出し、軽く食事をして出発。

初めはやや広い林道の崩れた道を30分ほどいって休憩小屋につき小休止。ここからは沢沿いのやや急な登りとなりとなる。じっとりとする湿気の多い樹林帯を約1時間ほどいくと野熊の池の避難小屋についた。こじんまりしているがきれいである。軽く食事・休憩して出発。野熊の池を過ぎ、30分程の急登から笹原の緩やかな道をつめ、尾根道のピークで小休止。曇っていて展望は望めなかった。

小さく下り、山頂直下を巻いて緩やかに登る。やはり薄暗い湿った樹林帯である。

1時間ほど行くと水場にでて一息つき、そこから15分ほどで山頂避難小屋についた。

中年男子一人が小屋で休憩していた。荷物を置いて山頂へいく。緩やかな登りを5・6分ほど歩いて山頂についた。ここでも1人が食事をしていた。結局これが今回の山行であった人である。

展望のきかない山頂で写真を撮ったりして10分ほどで下山。天候はだんだん下り坂となり元の道を進む。途中の野熊の池で休憩し沢沿いの急な道を下る。山頂からは誰とも会わずシーンと静まり返った森林の中を黙々と下っていく。約2時間ほどで元の黒井沢登山口についた。軽く食事をしたりして3時前に出発。20分ほど歩き始めたら急に雨が強く降り出した。急いで雨具を取り出し着替える。と思ったら、すぐに雷が鳴りだした。雷雨のため身動きがとれず林道の窪地で雨にうたれながら1時間近くじっとしていた(心境穏やかではなかった)。4時過ぎに小降りとなり雷も遠ざかったので急ぎ足で下っていった。30分ほどで車のある場所についた。着替えたりして5時前に林道を進み、恵那神社等を参拝して帰路についた。

山頂下の避難小屋

77.甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ) (2967m)山梨・長野県 平成9年8月27日

早朝4時過ぎ朝食に取りかかり、5時10分に北沢峠の登山口から登り始める。誰もいない静かな樹林の中を登っていく。6時45分に最初のピーク双児山についた。雲一つない絶好の好天気である。向かいには甲斐駒ヶ岳が白い岩肌でそびえ、後ろには仙丈ヶ岳が大きなカールとゆったりした稜線を広げている。ここからいったん下り、再びガレた道を1時間ほどつめると駒津峰のピークについた。さすがに展望は抜群である。しばらく休憩の後、7時30分、また下って山頂への分岐に。さらに岩場の道を直登して8時30分にやや広い山頂に着いた。360度遮るものがない大展望を楽しんだ後、9時に下山。下りは魔利支天へのコースをとり、すばらしい好天気と南アルプスの山々を眺めながら下っていった。11時30分に北沢峠に着いた。

26日、広河原から村営のマイクロバスで20分、北沢峠についた。今日の宿泊地・長衛山荘(4000円)はわりとすいていて、2階は数組の団体だけで1階は自分だけでほかには誰もいない。夕方、夕食の準備をして5時過ぎ雑炊の夕食。後始末後、近くを散策したりしながらのんびりと過ごす。

27日、朝4時過ぎ、まだ薄暗い中、餅入りラーメンの朝食をつくり身支度を整え5時10分に出発。天気はそれほど悪くない。前後には誰もいない静かな樹林帯をゆっくり歩を進めていく。6時45分最初のピーク『双児山』につく。天気はこれ以上望めないような快晴で、行く先には甲斐駒が岳が白い岩肌をみせながらそびえ、振り返れば仙丈岳が大きなカールとゆったりとした稜線を伸ばしている。ここから、いったん下って再びガレた道を1時間ほどつめると『駒津峰』のピークにつく。さすがに展望は抜群である。駒津峰でしばし一服。やはり分岐でもあり展望が良いため10人くらいが食事や休憩をしていた。7時30分、ここからいったん下り山頂への分岐につき、上級の直登コースを行く。とはいってもやや岩場が多いだけでそれほど難しくもない。ざらざらした花鉱岩の歩きにくい登山道をつめ、8時30分やや広い山頂へでた。

雲がほとんどない快晴の青空のもと360度の見事な景色である。しばらく山頂を回り、写真を撮ったり食事をしたりして30分ほどこの大展望を楽しむ。下りは摩利支天のコースを行く。だんだん登山グループが増えてくるがほとんど中高年である。

駒津峰では登りより一段とすばらしい景色が望めた。これだけの天気・展望は今年はじめてである。

ここからは、まったく人と会わずに11時30分、北沢峠・登山口に着いた。予定より早く、バス発車まで1時間以上もあるため、お茶を沸かしたり昼食をとったりしながらのんびりと過ごす。1時15分村営バスで広河原に向かう。

山頂より仙丈ヶ岳 駒津峰山頂より花崗岩の甲斐駒ケ岳

78.仙丈ケ岳(せんじょうがだけ) (3033m) 長野・山梨県 平成8年8月26日

5時20分、小雨がしとしと降る中、北沢峠・長衛荘を出発する。深い森林の中の単調な登りが続く。6時50分、5合目である大滝の頭を抜けると間もなく森林限界を越えた。相変わらず小雨が降り続き、風も強くなってきた。周囲は岩混じりとなり、しかも霧で視界が悪い。目標となるものもなく、黙々と歩く。7時前に小仙丈岳のピークに着いた。さらに、展望のない岩だらけの尾根道を1時間ほど登って、8時35分、仙丈岳山頂に着いた。小雨と霧で何も見えなかった。 10分ほどで下山。途中の小千丈岳付近で雷鳥が2羽、目の前を歩いていた。ここから尾根の岩場を下っていくが霧で視界がきかない。5合目からは樹林帯の中に入り、雨も気にならなくなってきた。10時30分に北沢峠に着いた。

広河原に車を止めバスで30分ほどでいった北沢峠に着く。すぐそばに今日の宿泊地、長衛荘がある。2・30名程の登山者が泊まっていた。

次の日、5時20分に小雨がシトシト降る中を出発する。森林地帯で風もそれほど強くない。ただ、単調な登りが続くだけである。

6時50分、5合目である『大滝の頭』を抜けると間もなく森林限界を抜けたが雨は相変わらず強くはないが降り続き、風も出てきた。周囲は岩混じりの道となり、霧で視界も悪く、目標となるものが少なくなってきた。快調に歩き続けて1時間ほどで『小仙丈岳』のピークに着く。しかし、あい変わらず視界はきかない。岩がゴロゴロしている尾根道を1時間程で登り、8時35分に仙丈岳山頂に到着した。残念ながら視界はほとんどきかない。山頂には数人がいた。

10分程して下山する。途中小仙丈近くで雷鳥が2羽、目の前を歩いている。カメラを取りだし写真におさめた。尾根道の岩場を下るが相変わらず霧で視界がきかない。9時45分、5合目の大滝の頭から樹林帯に入り雨も気にならなくなった。相変わらず単調な樹林帯の道を黙々と下る。10時30分過ぎにもとの北沢峠にき、山荘で着替えて帰りのバスを待つ。

濃霧の山頂 小仙丈岳尾根の雷鳥

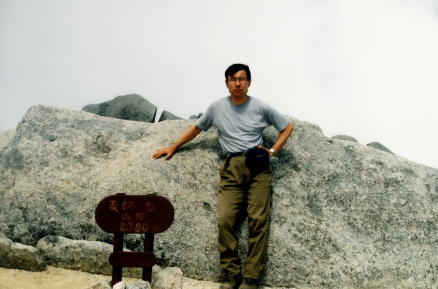

79.鳳凰山 ほうおうさん(2765m) 山梨県 平成8年6月6日

薬師岳

青木鉱泉脇の登山道から8時50分に出発。河原から、林道の道になり、9時30分、廃屋の山小屋裏から中道登山道となるがあまりはっきりしていない。ジグザグに切った急で単調な樹林帯の登山道を登っていく。11時15分、中間点の2050mのピークで昼食。ここからやや見晴らしが良くなってきたが相変わらず単調な登りが続く。やがて山頂が近くなり、薬師岳の頂上が白く輝いているのが見えてきた。しかし、小さな雪渓が続き、はっきりした登山道が分からない。途中誰とも会わなかったし、登った形跡もない。不安の中、1時15分に白い花崗岩に覆われた薬師岳山頂に着いた。目の前には北岳をはじめ南アルプスの名峰が大きな塊で迫ってきていた。山頂下、がら空きの薬師小屋にのんびりと泊る。

鳳凰山・薬師岳山頂 薬師岳より朝焼けの北岳・間ノ岳

『観音岳・地蔵岳』 平成8年6月7日

7日早朝、雲一つない好天気。ご来光を拝み、360度遮るものがない絶景を堪能する。薬師岳山荘を6時に出発。目前には日本第2位の北岳を中心に白峰の尾根が深い谷を落として対峙している。しかも空は青、道は白、まさに空中の散歩道といった感じである。6時40分に鳳凰山最高峰の観音岳についた。山頂からは岩の穂先を突き立てたような地蔵岳、その向こうには甲斐駒ヶ岳、千丈岳などの南アルプスの名峰たちや八ヶ岳などの大展望が開かれていた。7時、山頂を出発。急な岩場を下り、8時20分に地蔵岳についた。槍の穂先を天に突き刺すような景観である。しばらく周辺を散策の後、9時下山、まだ雪が残っている悪路を下り、30分で鳳凰小屋に着いた。誰もいない。ここからはさらに道が崩れていた。ドンドコ沢の滝を見ながら下り、12時45分、青木鉱泉に着き、のんびりと湯に浸かる。

山梨ICから山道を1時間近く進み、青木鉱泉の駐車場に車を止める。8時50分、着替えて出発する。鉱泉わきの河原の道をしばらく行くと林道へ出る。そこから林道沿いに行くと9時30分、廃屋となった山小屋が見える。そこから『中道登山道』へ入るわけだが道がしっかりとしていない。ジグザグに切った急なそして単調な樹林帯の道を進む。11時15分に中間地点の2050Mにつき昼食をとる。やや見晴らしが良くなってきたが相変わらず急で単調な道である。

薬師岳の頂上の岩が白く輝いて見え、もうすぐなのは分かるが小さな雪渓が続き、はっきりとした登山道が分からない。途中誰とも会わなかったし最近登った足跡等の形跡もなくやや不安になる。1時15分、10分ほどで広く白い花崗岩に覆われた山頂に着く。天気は悪くはないが午後のためややガスが多い。しかし、目の前には北岳を初め白根三山や南アルプスがすぐ目前に大きな塊となって迫っている。

山頂直下、今日の宿泊地・薬師岳山荘に下る。まだ回りには雪渓が残っている。平日のため宿泊者は自分1名だけであったが途中から小田原からきた中年男子と山荘のアルバイト若者と3名なる。食事をしながら談笑する。(宿泊費6500円)

夕方、夕日に染まる山並を写真におさめようと思って山頂へ行ったがガスと強風しかも寒さで10分ほどで引き返した。

翌日の早朝、雲一つない上天気。山頂までいき、ご来光を拝む。目前に富士山がそびえる360度さえぎるものがない見事な景観である。しばらく写真をとって食事とする。6時、晴天の中、縦走路を行く。左には北岳を中心に白峰の尾根が深い谷を落として対似している。空は青空、道は白い花崗岩、まさに天と地球の間いる感覚である。

6時40分、鳳皇三山最高峰・観音岳にでる。目の前には岩を突き刺した地蔵岳や仙丈岳、甲斐駒ケ岳を初め南アルプス北部の山々や八カ岳などの大展望が開けていた。7時山頂出発、岩場を下って行く。行く手には鳳皇三山の代表的なオペリスクを持つ地蔵岳が槍のような岩を青空に突きさす見事な景観をみせている。8時20分、地蔵岳につきオペリスク周辺を一回りし、お茶を沸かししばし休憩とする。9時下山開始。まだ雪が残っている悪路を下っていく。9時30分、鳳皇小屋に着く。小屋は閉まっていた。ひと休みの後、道が崩れ荒れているドンドコ沢を慎重に下っていく。途中、南精進滝などの見事な滝を見ながら下る。12時に河原についた。今日も誰とも会わない静かな貸し切り状態の山行であった。川沿に進み12時45分青木鉱泉につく。温泉を独り占め状態でのんびりと入り、昼食をとって帰路についた。

鳳凰山最高峰・観音岳 地蔵岳のオペリスクを背景に

鳳凰山・夜叉神峠より北岳・間ノ岳を(平成2年10月30日)

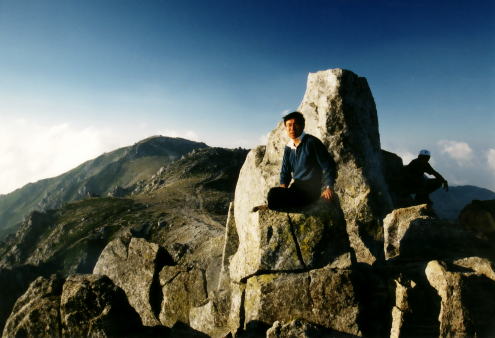

80.北岳(きただけ) (3192m) 山梨県 平成7年8月23日

間之岳を往復して北岳山荘で休憩後、8時に出発。すぐに岩場の急登が続く。やはり、3000㍍を越えると一歩一歩に息が切れる。天気はそれほど悪くないのだが、どんよりしていて周囲の山々は見えない。それでも1時間ほどの登りで日本第2位の高峰である北岳山頂に着いた。しかし、残念ながら山頂は曇りがちで展望は得られなかった。やや広い山頂付近には10人くらいがいて、間之岳の2人とは違い、賑やかであった。

12時20分、下山。岩場の道を下り、分岐の八本歯のコルに10時に着いた。岩のやせ尾根で断崖絶壁の縁である。ここから北岳、間之岳の山頂は雲の中であるが、反対側の鳳凰山の山並みは良く見えていた。昨日と同じ道を下り、12時30分に広河原の登山口に着いた

甲府から夜叉神峠を越え、曲がりくねった林道を下り南アルプス北部の登山基地広河原に着いた。着替えたり届を出したりした後、釣り橋を渡って10時に岳沢ルートから登り始める。二股までの2時間は沢状態の緩やかな樹林帯の中を登ってで行く。2股の分岐につくとバットレスという日本有数の岩場が見え、回りも開けてくる。12時から20分ほど昼食・休憩し、ここから八本歯のコル・ルートをめざす。今年の大雨で雪渓ルートをとれず、ざれた道を小刻みにジグザグに登っていく。コル手前の梯子の多い岩場の急登では高山のため一歩一歩が辛い。久々に息が切れる登りであった。2時間ほどかかって、やっとの思いでコルに着く。展望が良く天気は悪くはないのだが北岳・間之岳などの山頂付近はガスでみえ隠れしている。しばらく岩場の道を登り北岳ルートから分かれた小屋までの道をトラバースぎみに歩く。周囲は高山植物がきれいに咲いていて、しばし見とれる。

3時15分に小屋に着き手続きを済ませ、休憩。小屋はやや混んではいたが一人一枚の布団で寝ることができた。

翌日、間之岳を往復した後、小屋で休憩・食事をし8時に登り始めた。すぐに岩場の急登である。やはりきのう同様3000Mを越えると1歩1歩に息が切れる。天気は悪くはないのだが曇っていて周りの展望は得られなかった。9時、1時間の登りで日本第2位の高峰である北岳山頂に着いた。10人以上はいると思われ賑やかである。しかし、相変わらず曇っている。20分程で下山を開始。

10時、前日の分岐・八本歯のコルで小休止。北岳・間の岳など今日登った山の山頂部は相変わらずガスってはいるが反対側の鳳皇三山方面はよく見えていた。昨日と同じ道を下り、12時30分広河原についた。