日本百名山91~100

91.大峰山 92.大山 93.剣山 94.石鎚山 95.九重山

96.祖母山 97.阿蘇山 98.霧島山 99.開聞岳 100.宮之浦岳

91.大峰山(おおみねさん) (1915m) 奈良県 平成10年8月5日

前日、吉野から天川村・洞川温泉へ。8月5日、早朝、林道を約1時間ほど走り、8時半に行者還トンネル西口の登山口を出発する。登りはじめは緩やかだが、道が沢を越へて尾根に取り付くところから急登となる。約1時間ほどの登りで尾根の分岐点につく。ここから尾根の穏やかな登山道を行く。途中のピークから大峰山最高峰の八経ガ岳が見え始めた。40分ほどで弥山への急な登りとなり、11時過ぎに弥山の広い山頂に着いた。山頂には山小屋とベンチがあり、ゆったりとしている。ここからいったん下り、登り返す。途中に何カ所も鹿よけの網戸をくぐりながら11時35分に八経ガ岳山頂に着いた。やや曇っているとはいえ、大峰山系が見渡せた。

11時50分、下山。登山道には修験道の山らしい雰囲気が漂っていた。2時10分に元の登山口に着いた。

吉野を散策後、最短距離の道が土砂崩れのため通行止め遠回りして洞川温泉に着く。翌日、洞川温泉を朝7時40分出発し15分近く県道を走り、林道の悪路を30分程クネクネと登る。行者還トンネル西口の広い場所に車を止め靴を履き替えて8時半に出発。初めは緩やかな道が沢を越え、尾根に取り付く所から急登となる。約1時間ほど急な登りで尾根の分岐点につく。ここで小休止し、尾根の緩やかな登山道をいく。途中のピークから大峰山最高峰山上ガ岳がチラチラみえる。40分ほどで弥山への急な登りとなる。弥山山頂には山小屋と休憩ベンチがありゆったりとしている。小休止の後、下って登り返す。山上ガ岳への登りでは途中何カ所も鹿よけの網のドアをくぐったりして山頂へとついた。曇っているとはいえ大峰の山々が見渡せた。15分ほど食事等をして同じ道をいく。弥山山頂の神社に寄ってから下山。トンネル分岐尾根の下りが道が悪く急なため疲れたが、2時過ぎに元の行者還トンネル西口着いた。

下山してから洞川にある大峰神社や能舞台で有名な天河神社に寄ってまた同じ林道を行き、行者還トンネルを抜けて大台が原下の『小処温泉』に泊。

大峰山・弥山山頂より最高峰の八経ケ岳を

91-2山上ガ岳(1719m)奈良県 平成19年8月24日

10時半に洞川から清浄大橋登山口にある「女人結界」門をくぐる。山上ガ岳は、日本で唯一女性の登頂を禁止している山である。しばらく樹林帯の広々とした登山道を上っていく。行き交う人が「ようおまいり」と声をかけてくれる。1時間ほどで『お助け水』の水場に着き休憩。15分ほどで洞辻茶屋の小屋に着き、ここから大峰の山々を眺めながらの尾根道をいく。やがて行者の岩場が続くと修行で有名な「西の覗き」に着く。 1時過ぎに大きな宿坊を通って大峰山寺に着いた。こんな山の中に、これほどの立派な宿坊やお寺があるのが凄い。お寺の正面からすぐに三角点のある「湧出岩」で昼食を取り、1時半に下山。2時50分、登山口に着き、洞川温泉に泊。

登山口の「女人結界」(女・禁制)の門

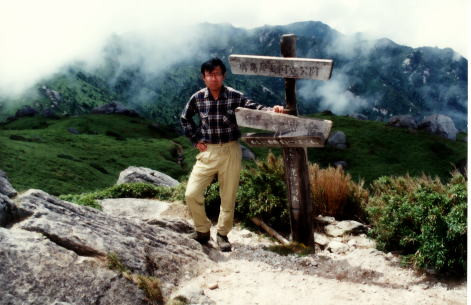

92.大山(だいせん)(1729m) 鳥取県 平成13年6月16日

レンタカーで三朝(みささ)温泉を7時40分発。倉吉の町並みから日本海沿いの国道9号線を快適に飛ばし、赤碕より山間部へ入る。登山口である大山寺から9時20分に登り始めた。大山寺周辺の樹林からブナ林に変わり、整備された登山道を快適に登っていく。6合目避難小屋に10時25分に着き、10分ほど小休止。周囲は霧で山頂部はもちろん日本海もみられなかった。ここから樹林帯を抜け、急な登りをしばらく登ると山頂木道に出て、広々とした快適な山頂庭園の中を歩く。

11時15分に山頂に着いた。土曜日のため数十人が山頂木道周辺で休憩していた。ここから三角点まで行き写真を撮ろうとしたが霧が深く何も見えなかった。仕方なく食事・休憩。12時近くなって霧の晴れ間から大山・剣が峰稜線や日本海、中海などが見え始めた。12下山。6合目下から行者道を大上神社・大山寺方面に下る。13時45分、登山口に着いた。翌日、三仏寺、鳥取砂丘を散策。

大山・弥山三角点より剣が峰稜線

93.剣山つるぎさん (1955m)徳島県 平成12年11月4日

前日徳島空港から四国八十八カ所の1番寺から3番寺をまわり、土柱の山に登り、旧い町並みの残る脇町を散策して岩戸温泉に宿泊する。

11月4日、祖谷の山間部の細く曲がりくねった道を車で2時間ほど走り、登山口である見ノ越についた。周りは見事な紅葉である。やはり山間部のせいか気温は低い。今回はリフトで西島駅まで行き、大剣神社下の御神水を回って登ることにした。遊歩道の楽な道で、1時間ほどで山頂下の小屋に着いた。ここから、天気も良く山頂周辺の展望や紅葉を楽しみながら散策する事が出来た。下山後、剣山下のかずら橋に寄り、紅葉に染まる祖谷の山々のど真ん中の山道を運転する。翌日、ケーブルで河原に降りる祖谷温泉に入り、帰路に就いた。

剣山参篭・祖谷渓のかずら橋

94.石鎚山いしづちさん(1982m) 愛媛県 平成4年8月3日

8時過ぎに高知市から同僚の越川、川島とレンタカーで土峠まで行き、土小屋から11時に登り始めた。夏の盛りで緑も濃く、広々とした快適な樹林帯の中を登っていく。12時に分岐点の山小屋で軽く食事をして、数十メートルもの岩場を登っていく。鎖が垂れ下がってはいるが頼らずに登り切る。1時前、石鎚山山頂の弥山についた。ここからいったん下り、鋭い岩峰である剣が峰へ登り返す。稜線を境にして岩峰が霧と青空を切り裂きすばらしい景観を見せてくれた。再び引き返し、1時30分下山。元の道を戻り、3時前に元の土峠に着いた。夕方、高知市内の「よさこい祭り」真っ盛りの市内をぶらつき、翌日、四万十川に向かった。

剣が峰山頂 弥山より剣が峰

95.九重山(くじゅうさん) (1791m) 大分県 平成8年7月30日

熊本から阿蘇方面へと進み、11時30分、登山口の長者原から登り始めた。森林地帯の山道を1時間ほど登って雨ケ池についた。ここから小さな湿池帯を過ぎて30分ほど下っていくと「坊ガツル」の高層湿原が見えてきた。広々とした坊ガツル湿原の向こうには九重連峰が連なっている。尾瀬を小さくしたような坊ガツルを30分ほど歩いて法華院温泉についた。1時30分に、沢沿いの荒れた道を登っていく。途中、土砂崩れの道を迂回し、草で不鮮明な登山道を登る。振り返ると坊ガツルの高層湿原が眼下に広がっていた。やがて霧が出てきてシーンと静まり、不気味である。中岳、久住山分岐の小さな草原から岩のゴロゴロした急登を10分ほど登って、3時に九州及び九重山の最高峰中岳に着いた。霧で視界はあまり良くないが、時々硫黄岳の荒々しい噴火口や久住山が霧の晴れ間から見え隠れしていた。

15分ほどで下山、4時45分法華院温泉についた。

えびの高原から九州高速を飛ばす。途中雨になったりしたが熊本インターから阿蘇山方面へと進むころ天気は快晴状態になる。11時、登山口の長者原につき30分ほどしてから登りはじめた。森林地帯の山道を抜けると1時間ほどで雨ケ池についた。ここから小さな湿地帯をすぎ30分ほど下っていくと『坊ガツル』の湿原がみえはじまる。広々とした坊ガツルの湿原の向こうには久重連峰が連なっていて見事な景観が広がっている。草原を30分ほどのんびりと歩く。

坊ガツルの端の法華院温泉で宿泊の手続きをすませ、1時30分沢沿いの荒れた道を登る。途中土砂崩れで沢道を迂回したり、草で不鮮明だったりする沢沿いの登山道を行く。振り返ると坊ガツルの湿原などが眼下に見渡せる。ここまでは2人の下山者と会ったがここから先は誰とも会わなかった。霧が出てきて、しかもシーンと静まりかえり、草原地帯なのでなおさら不気味である。

中岳・久住山の分岐の小さな草原から岩のゴロゴロした霧の道をダイレクトに10分ほど登る。3時、九州本土及び九重山・最高峰の中岳に登頂。霧が出ていて視界はあまり良くないが時々硫黄岳の荒々しい噴火口や久住山などが霧が流れると時々見えた。

15分ほどして同じ道を下る。4時45分に法華院温泉についた。割とすいていて一部屋に一人であった。ゆったりと温泉に入りのんびりと過ごす。

九重山最高峰・中岳より久住山と御池

95-2久住山くじゅうさん(九重山) (1787m)大分県 平成14年10月13日

筌ノ口(うけのくち)温泉を7時半に出発。曇り空の中7時50分に牧ノ戸峠登山口より登り始める。20分ほどの登りで沓掛山に着いた。山頂周辺は紅葉し始めていた。ここから少し下って平らな道を早足に歩く。休日のせいか子供連れが多い。9時10分に久住分かれの分岐に着く。ここからザレた登山道を20分ほど登り、コースタイムより大幅に短縮して9時30分に久住山の山頂に着いた。

九重連峰の山並みが見えるはずが、残念ながら霧で何も見えなかった。15分ほどして下山。久住分かれで、しばらく霧の晴れ間を待ったが一瞬だけ山頂部が顔を見せてくれた。車が走れそうな広い道を進み、沓掛山の急坂を下って11時30分に牧ノ戸峠登山口に着いた。すぐ筋湯温泉に入って着替え、震動の滝や九酔峡等をまわり阿蘇・内牧温泉に泊。翌日、快晴の阿蘇山へ向かう。

沓掛山より

◎大船山(1786m)・平治岳(1643m) 大分県 平成19年5月30日

8時、長者原登山口から登り始める。1時間ほどで坊ガツルに近づく頃からミヤマキリシマが見られるようになってきた。坊ガツルから樹林帯の中を登り、段原の尾根に出た。ここからミヤマキリシマの群落があるはずであったがツボミの方が多かった。11時20分、山頂に着いた。曇っているとはいえ九重連山が見えていた。11時50分、下山開始。段原からの縦走路ではミヤマキリシマがたくさん咲きはじめていた。北大船山から目前には、平治岳全体がミヤマキリシマに覆われていた。登り返して1時半に平治岳山頂に着き、坊ガツルへと下っていった。4時に長者原登山口に着き、近くの星生温泉に連泊(温泉、食事、部屋、値段とも二重丸)

◎黒岩山(九重連山・1503m)大分県 平成27年6月4日

九重連山・黒岩山 中腹より九重連山・久住山

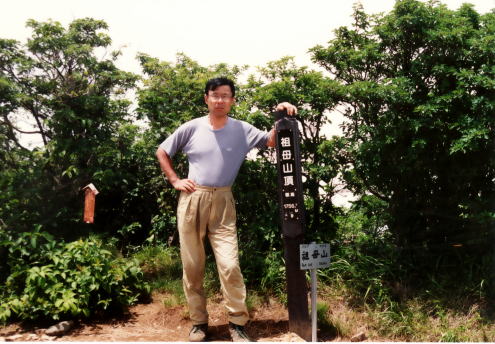

98.祖母山(そぼさん) (1756m) 大分・宮崎県 平成8年8月1日

ハードな林道を30分ほど車で走り、一の鳥居登山口についた。9時に出発。林道を30分ほど歩いて、北谷から登山道となった。天気も良く蒸し暑い樹林帯の中を登る。まもなく唯一の水場で一息入れ、尾根の分岐である千間平に10時30分に着いた。やや下りぎみの平坦な尾根道を進み、11時10分、山頂下の国見峠についた。曇っていて山頂は見えなかった。10分ほどして山頂を目指す。ややぬかるんで足場の悪い道から岩が多くなってきたころ、山頂に着いた。山頂から北側の尾根は霧が片側を覆っていた。20分ほど展望を楽しんだ後、12時20分に下山。2時30分に一の鳥居登山口についた。その後、天の岩戸、高千穂峡などをまわり、高千穂の町にて泊。

竹田市を7時30分出発。山道を進み8時30分に登山口の五ケ所につく。道を間違ったのではないかと思われるほどハードな林道を車で登っていく。30分ほど慎重にハンドルを切りながら進むと『一の鳥居』についた。ここに車を止め9時に林道をまた30分ほど歩いて北谷登山口に着く。ここからは山道となり関東周辺の山に似た風景である。天気も良く蒸し暑い樹林帯の中、ゆっくりと歩を進める。間もなく唯一の水場に着き一息入れる。尾根にでてからすぐ分岐点の『千間平』に10時30分着。やや下ったりしながら平坦な尾根道をいき、山頂直下の国見峠に11時10分に着く。10分ほど休憩し山頂めざして登る。やや、ぬかるんだ足場の悪い道をゆっくり歩をあげていく。12時、岩が多くなってきた頃山頂についた。ここまでは誰にも会わずにきたが、間もなく若い男子2名が来た。結局、祖母山で会ったのは彼らだけであった。20分ほど食事をしながら休憩し、同じ道を下っていく。九州の4山登山を思い出しながら振り返る。

下山後、高千穂に行き、天の岩戸や高千穂峡を回り、夜は近くの高千穂神社で夜神楽を見学して泊。

竹田市・岡城址(荒城の月)より九重連山

97.阿蘇山(あそさん) (1592m)熊本県 平成8年7月31日

11時20分、登山口の仙酔峡から岩ばかりの急斜面、通称馬鹿尾根と呼ばれる仙酔尾根を登り始める。快晴で強風、しかも太陽にまともにさらされながら岩を這うようにして登る。12時50分、尾根に着いて反対側の視界も良くなってきたが、台風の影響か風がさらに強くなってきた。

相変わらず、火山のザラザラした道をしばらく登り、1時に阿蘇山最高峰・高岳についた。風は強いが天気が良いので展望は抜群である。噴火口や荒々しい山容がぐるりと取り囲んでいた。15分ほどで下山。草木が生えていない分景色が良い。ほとんど真下に仙酔峡が見える。2時20分に登山口に着いた。結局、誰とも会わない貸し切り状態の山であった。その後、竹田市(滝廉太郎生家)の城跡や武家屋敷などの町並みを散策し泊。

九重山から下山後、駐車場で軽く食事をし、11時過ぎに登山口の仙酔峡に着いた。強風のためロープウェーが運休したため小休止の後すぐ岩ばかりの急斜面・通称馬鹿尾根といわれる仙酔尾根を雲一つない快晴・強風の中、11時20分に登りはじめた。岩だらけ、太陽にまともにさらされながらの急登が続く。岩をはうように登る。12時50分、尾根にでると反対側の視界も良くなってきたが、台風の影響か風がさらに強くなってきた。相変わらず火山のザラザラした道である。

1時に最高峰の高岳に着く。風は強いが天気は良いので展望は抜群である。噴火口や荒々しい山並がぐるりと見渡せる。15分ほどでして下山。同じ道を慎重に下っていく。草木が生えていないだけ景色が良い。ほとんど真下に仙酔峡が見える。

2時20分登山口に着く。結局、今日も誰にも会わなかった。

下山後、車で竹田市にいき城跡や武家屋敷など市内をブラブラ散策し、宿泊。

阿蘇山最高峰・高岳より中岳・草千里方面

◎烏帽子岳(阿蘇連山)(1337m)平成19年6月1日

9時50分、草千里を横切って尾根に取り付き、見晴らしの良い快適な尾根道を45分ほど登って山頂へ着く。谷沢周辺のミヤマキリシマは、咲き始めでこれからというところであった。

山頂からは、薄曇りだが阿蘇連山が一望できた。15分ほどで下山。誰もいなく、貸し切り状態であった。近くの阿蘇西周辺は、烏帽子岳をバックにミヤマキリシマが満開状態であった。(阿蘇地獄温泉に泊)。

山頂より阿蘇山・中岳 草千里より烏帽子岳

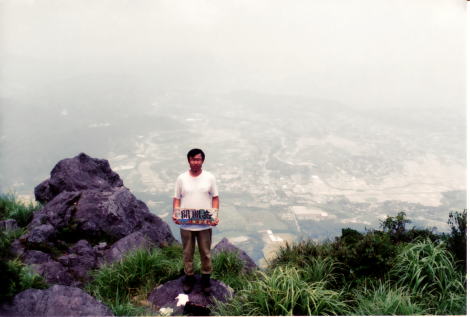

98.霧島山(きりしまやま) (1700m)宮崎県 平成8年7月29日

えびの高原から12時30分、登り始める。30分ほどで硫黄岳の分岐につき、ここから樹林帯の登山道となる。1時30分に外輪山の端についた。ここからは鹿児島の町並みや桜島などが見渡せるようになってきた。所々、切れ落ちそうな外輪の縁を登り、2時10分に霧島山最高峰・韓国岳山頂に着いた。山頂からは外輪の縁から一気に数百㍍切れ落ちる絶壁で足下がすくむ。天気は悪くはないが、この山の名のとおり、霧がたちこめていて高千穂など周囲の山々を見渡すことができなかった。誰もいない山頂を2時30分に下山。巨大な噴火口が恐ろしい絶壁を周囲にめぐらしている。その縁を慎重に下っていった。3時30分、えびの高原につき、高千穂に向かう。この日、えびの高原温泉に泊。

硫黄岳分岐から韓国岳外輪

98-2高千穂峰(たかちほのみね) (1574m)宮崎県 平成13年12月24日

朝8時前、湯之野温泉を出て高千穂河原の登山口から登り始めた。曇っていて風も強い。しばらく階段状の道を登り、ガレ場の急な登りが続く。1時間ほどで火口壁の縁に出た。強風がまともに当たり、気温も低い。顔がゆがんできた。山頂への登りでは新雪が覆っていた。9時30分、誰もいない山頂に着いた。間もなく雲がとれ、360度の大展望が広がっていた。下山後、桜島・古里温泉に泊。海岸の露天風呂へ。

高千穂山頂下より火口カルデラを

硫黄岳下より霧島山・韓国岳 桜島(展望暑より)

99.開聞岳(かいもんだけ) (922m) 鹿児島県 平成6年8月7日

鹿児島からレンタカーで開聞駅まで行き、昼食を買ってから、開聞神社近くの駐車場から登り始めた。10分ほどで登山口に着き10時30分、溝のような道を登っていく。単調な登りである。しかも標高が低く、今年の猛暑からして相当な高温になっているに違いない。サウナ状態の樹林の中、汗だくになりながら登っていく。1時30分、7合目あたりから岩場の道となり、木々の間からすぐ下に海が見えるようになってきた。12時30分、開聞岳山頂に着いた。海に突き出ている山なので今までと違った展望が楽しめる。1時に下山、螺旋状の登山道を下っていく。相変わらず汗だくになりながら2時30分、登山口に着いた。近くの開聞温泉で汗を流す。

鹿児島から8時、レンタカーで出かける。高速・有料道路を進み、開聞駅に10時につく。近くのコンビニで昼食などを買い、登山口近くの開聞神社にお参りする。 そばの駐車場に車を止めて舗装道路を歩き10分ほどで登山口に着く。10時30分、ここから溝のような道を登る。単調な登りであるがだんだん暑くなり、標高が低いうえ、今年の猛暑からして相当な高温になっているに違いない。サウナ状態である。

単調な登りを汗だくになりながら登ること1時間30分、7合目からは岩場の道となり、木の間からすぐ下に海が見えようになる。12時30分やっと山頂に着いた。猛暑の中、初めての経験だが汗で靴の中に水がたまるほどである。ほとんど脱水状態なので久しぶりにこたえた。昼食・休憩し、海に突き出た山なので晴天の中360度の見事な大展望を楽しことができた。1時下山をし、同じ道を戻る。相変わらず靴の中に汗が溜まっている感じであるが、登りよりは楽になった。単調な道を下り2時30分登山口についた。全身汗でビショビショであった。

登山口より開聞岳

100.宮之浦岳(みやのうらだけ) (1935m)鹿児島県 平成6年8月3日

屋久島空港から1時間ほどタクシーで行って、淀川(よどごう)登山口へ。着替えて2時に出発。30分ほどで新しい淀川小屋に着いた。しばらく休憩後、夕食の準備にかかる。だんだん人が増えてきた。翌3日、6時15分に出発。小屋裏の橋を渡るとすぐに急登となった。所々に大きな屋久杉が見える。1時間ほどで山間部の湿原、小花之江河(こはなのえごう)、8時に大きな花之江河に着いた。自然がつくり出した庭園といった感じである。しばらくして黒味岳からは樹林帯を抜け、快適な尾根の縦走路となった。天気は快晴、展望は抜群である。しかも、周囲には誰もいない奥深い自然の真っただ中である。幾つか登り降りをくり返し、10時20分九州最高峰、宮之浦岳についた。昼食・休憩をしながら360度の大展望を楽しんだ後、11時30分下山。反対側を下っていく。1時に第二展望台という小高いピークについた頃、ガスがかかってきた。そこから樹林帯の中を下って1時50分に新高塚小屋に着いた。水場のみずが少なく、炊事に時間がかかった。夜は満天の星空であった。 8月4日6時10分、小屋を出る。何度か登り降りをくり返し、7時に、縄文杉に着いた。時間的に早いとみえて誰もいない。シーンと静まり返った中、しばらく見つめていた。ここからは深い樹林の中を下り、幾つもの屋久杉を見ながら8時30分、ウィルソン株という切り株の中で休憩。ここからしばらくして森林軌道に出たころ縄文杉見物の人たちが多くなってきた。1時間ほどで誰もいなくなり、大自然の中の軌道上を歩く。途中、小杉谷の集落跡を過ぎ、11時40分に荒川ダムに着いた。

鹿児島空港で乗り換えて屋久島空港に昼過ぎについた。12時50分、空港からタクシーで林道を進み約1時間で登山口についた。着替えて2時に出発。30分で新しい立派な淀川小屋(よどごうこや)に着いた。しばらく休憩して夕食の準備を始める。大学のパーティー5・6名がいただけだったが夕方になると下山者が10名以上になり、ややにぎやかになる。

翌日朝食後、淀川小屋を6時15分出発。すぐに急な道を登る。所々に大きな屋久杉がみえる。1時間ほど行くと自然が作り上げた日本庭園のような『小花之江河』(こはなのえごう)、その後しばらく行くと、8時に、やや大きな『花之江河』に着く。小休止の後、黒味岳からは樹林帯を抜けて快適な尾根道になる。快晴で展望は抜群である。山頂までは途中2人に会っただけ、また淀川小屋からは2パーティーだけなのでほとんど誰も回りにはいないという静かで快適な山行である。日差しは強いが風はほとんどなく展望も抜群である。歩きながら山にいる充実感で一杯である。山頂には10時20分に着く。のんびりと休憩・昼食のあと11時30分、反対側に下山を開始する。

1時に第2展望台と呼ばれる小高いところに着いたがガスかかって展望はあまり良くない。そこからしばらく樹林帯を下って1時50分新高塚小屋に着く。やや早い到着ではあったが今日はここで宿泊とする。今年の水不足のせいで近くの水場は糸のような流れであった。根気よく集めて夕食の準備をする。昨日と同じく夕方になると10名以上の人数になってにぎやかになった。

翌日、6時10分小屋を出発する。いくつか登り下りを繰り返し、高塚小屋すぐ下の縄文杉に7時に着いた。まだ時間的に早いとみえて回りは誰もいない。静まり返った中、さすがに見事で感動をおぼえる。うっそうとした屋久杉や樹林の中を1時間ほど緩やかに下り、8時30分ウィルソン株の水場で休憩。ここからしばらく下ると森林鉄道の軌道にでた。これに沿ってのんびりと歩いて行くと何十人ものグループと何度もすれ違う。ほとんどは縄文杉などを見に行く集団であろう。1時間ほどで誰も会わなくなる。かつて小学校もあった小杉谷の集落跡(今は家1軒ない)を10時45分に通り、相変わらず誰もいない軌道をひたすら歩き続ける。天気も良く、登頂を終えた充実感から多少の疲れがあるものの身も心も快調、大きな自然を独り占めという快感もある。

軌道と林道の分岐にある荒川ダムに11時40分着。昼食後、荒川林道をしばらく歩いているとタクシーが来たので無線で呼んでもらい2時前に『安房』(あんぼう)市内に着き、民宿で荷物の整理と洗濯・入浴をし、港や町を散策して泊。宿泊客は1組2名しかいなく、のんびり飛び魚の刺身を肴に焼酎を飲みながら過ごす。

登山道コルの栗生峠より宮之浦岳を望む

早朝、誰もいない縄文杉を独り占め