百名山51~60

51.黒部五郎岳 52.黒岳(水晶岳) 53.鷲羽岳 54.槍ヶ岳 55.穂高岳56.常念岳 57.笠ケ岳 58.焼岳 59.乗鞍岳 60.御嶽山

51.黒部五郎岳(くろべごろうだけ)(2840m) 岐阜・富山県 平成12年8月10日

朝5時半に小屋を出発する。あいにくどんよりとした曇り空で見通しもあまり良くない。はじめは湿原の道から、すぐカールへと登り始める。やはり水が豊富であちこちに小さな沢が流れている。まもなくカールの底についた。山頂周辺は雲におおわれているが、絶壁の岩がぐるりと周囲を取り囲むかのように立っている。湿原でもあるカールの底には、大きな岩があちこちに転がっていた。その間を巻くように登り、しばらくして尾根への取り付きへ出た。そこから急なガレ場をジグザグに登る。30分ほどで稜線についたが、霧が濃く強風である。雨具に着替え、大きな岩場の平坦な道を10分ほどして縦走路の分岐点についた。そこからひと登り、7時15分に黒部五郎岳山頂。相変わらず濃い霧と強風である。5分ほどで下山することにした。再び元の道を下りる。8時45分に黒部五郎小舎に着き、荷物を整理し、鷲羽岳へと向かった。

黒部五郎小屋上部より黒部五郎岳とカールを

◎三俣蓮華岳(2841m) 長野・岐阜・富山県 平成12年8月9日

笠ケ岳山荘を5時30分に出発。天候は曇り。昨日来た道を戻りながら杓子平への分岐点を越え、相変わらず岩の稜線を登ったり降りたりを繰り返す。視界は良くないが時々槍ヶ岳が雲の切れ目から見え隠れしていた。2時間ほどで稜線から秩父平へと下る。まだ雪渓が残って、お花畑がきれいであった。しばらくは緩やかな登り下りの道から低い灌木帯を登り、弓折岳を越えて10時30分、双六小屋へと出た。小屋裏から30分ほど登った分岐で小休止していたら急に雨が降り出した。慌てて雨具を着はじめる。ここから、三俣蓮華岳山頂までの2時間あまり、視界が悪い霧と雨の中、数人の登山者しか会わない。緊張と解放感で何ともいえない静かな山行を楽しみながら歩く。鷲羽岳分岐から最後の登りでは風雨とも強くなってきた。しかし岩場の中、霧に浮かぶ素晴らしいお花畑に出会え、感動し励まされながら登っていった。午後1時に広々とした山頂へと出た。相変わらず、霧と雨そして強風で三県にまたがる山々を見渡すことは出来なかった。広い分、下山路は分かりづらく、慎重に確かめながら黒部五郎小舎へと下っていった。

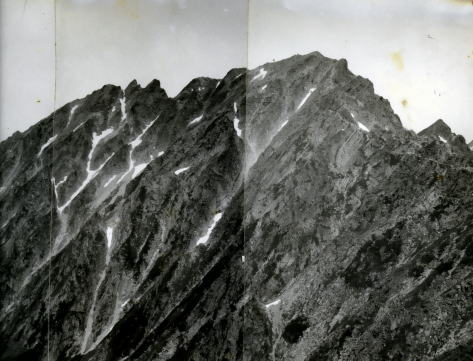

三俣蓮華岳中腹より黒部五郎岳

52.水晶岳(黒岳)すいしょうだけ(2986m)富山県 平成12年8月11日

朝6時、水晶小屋を出発する。霧が濃く、視界は悪い。雨具を着て登り始める。しばらくは岩の緩やかな登りであるが、ピークが何度もあり、なかなか山頂へはたどり着かない。視界が悪い分だけ距離感がつかめない。それでも30分で山頂へたどり着いた。1人がいただけであった。まったくの霧の中、北アルプスのど真ん中にいるという実感がわかない。すぐに元の水晶小屋へ戻り、7時15分下山にかかる。相変わらず天気は悪いが、野口五郎岳への稜線へ出た頃、晴れ始め、北アルプスの山々を見渡す快適な縦走を楽しむことができた。9時30分、野口五郎岳の分岐から湯俣温泉へと下る。あまり使われていない登山道のため荒れている。下って1時間ほどして突然熊と出会った。幸い向こうから逃げてくれた。槍ヶ岳を真正面に見ながら急な斜面を下り、2時に湯俣温泉に着いた。1組2人にしか会わない貸し切り状態の山だった。翌日、3時間の山道を下り、葛温泉に向かう。

黒部五郎岳尾根より黒岳(水晶岳)

53.鷲羽岳(わしばだけ)(2924m) 富山・長野県 平成12年8月10日

9時、黒部五郎小舎から昨日下った道を登る。急なぬかるんだ道で登りにくい。尾根の分岐から三俣蓮華岳を巻く道に入る。所々に雪渓が残っていた。岩のごろごろした急な道を登りかえし、見晴らしの良い尾根で休憩した。向かいには鷲羽岳がどっしりとかまえていた。11時30分三俣山荘につき、ここで水を補給する。山頂へは岩だらけの急な登りであるが、展望が良く北アルプス周囲の山々を見渡すことができた。12時50分、鷲羽岳山頂に着いた。まだ天気は良く、見晴らしも良い。10分ほどで下山する。ここから、急な岩場の道を下り、さらに登り返し、水晶小屋への巻き道をいく。ほとんど人にも会わず、だんだんと霧も濃くなり雨模様となってきた。2時40分、雨が降り出してきた途端、水晶小屋についた。3時頃には大雨になっていた。 狭い小屋ではあるが数人しかいなく、寝食ともに楽であった。夕方には雨もあがり野口五郎岳など周囲の山々が見渡せた。

三俣蓮華岳中腹より鷲羽岳を

54.槍ケ岳やりがだけ(3180m) 長野県 昭和43年8月4日

8月3日6時30分、上高地から快適な道を明神、徳沢、横尾などの小屋を過ぎ、10時40分に槍ヶ岳への沢ルート基点・一ノ俣についた。ここで昼食をとり、11時30分出発。本格的な登りとなった。12時40分、槍沢小屋に着き、少し早いがテントを張り泊まることにした。翌4日7時10分、出発。しばらくして雪渓が現れ、そこから槍ヶ岳の先端が見え始めた。1時間以上雪渓を登って殺生ヒュッテに10時についた。ここでテントを張り、昼食をつくり休憩。12時に空身で槍ヶ岳を目指す。12時45分、あこがれの槍の穂先に立つことができた。30分ほど展望を楽しんだ後、槍ヶ岳・小槍周辺を散策し元の殺生ヒュッテのテント場に戻った。

翌5日、5時30分に殺生ヒュッテを出て槍ヶ岳に再び向かい、ここから縦走路に入る。岩場の連続するコースで中岳、南岳を越え、最大の難所、大キレットに8時40分に着いた。ここから北穂高岳へ2時間ほどかかって岩場を登っていった。

槍沢の大雪渓

槍沢上部より槍ヶ岳 槍ヶ岳と小槍(小屋裏から)

55.穂高岳(ほだかだけ) (3190m) 長野・岐阜県 昭和43年8月6日

北穂高岳で1時間ほど山頂周辺の岩場を見ながら休憩し、11時45分に涸沢に向かった。1時45分、穂高連峰に囲まれたすり鉢状の底の中にテントを張り、周囲の穂高連峰を眺めながらのんびりと過ごす。翌6日4時前に起床、5時30分出発。カールの底からはい上がるようにして登っていく。7時20分に尾根上の穂高岳山荘に着き、ここから岩場の道を登って8時過ぎに山頂に着いた。天気は快晴、360度の大展望の中、今まで歩いてきた登山道を改めて振り返る。8時20分、下山。吊り尾根から前穂高岳に向かい、ここから上高地へと下っていった。途中の岳沢ヒュッテに10時45分につき、ここで1時間ほど休んで12時45分に上高地へと着いた。周囲を散策の後、テントを張って泊。 翌7日、松本に向かい、新潟県・新井の後輩・霜鳥さんの家に泊まる。

奥穂高から前穂高岳

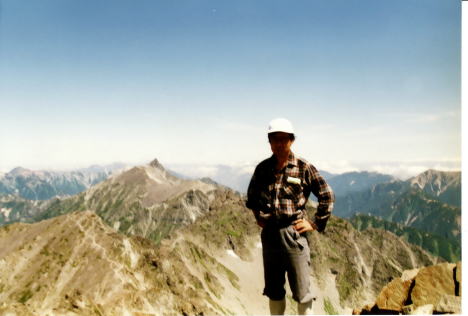

穂高岳 平成3年8月16日

やや過密状態の上高地からダイレクトに岳沢へ登り始めた。単調だが登りやすい樹林帯の道を2時間ほどいくと岳沢小屋に着いた。 翌16日、6時半、雲一つない快晴の中、小屋を出発。昨日とはうって変わって急な岩場が多くなってきた。2時間ほどで前穂高岳についた。前穂高岳から吊り尾根をいく。岩のやせ尾根ではあるが天気は抜群で、周囲の景色を堪能しながら歩いていく。12時前に2回目である奥穂高山頂に着いた。やはり、人気の山だけに大勢の人たちが登っていた。天気は無風・快晴、北アルプスの山々が360度のパノラマに広がる大展望である。30分ほどで下山。上高地温泉ホテルで宿泊後、早朝の大正池を散策。

山頂より槍ヶ岳 上高地より穂高岳

56.常念岳(じょうねんだけ) (2857m) 長野県 平成10年7月1日

ひえ平の林道が土砂崩れのため2km手前に車を止め、10時に登山口に着いた。ここから、一の沢の左岸の緩やかな樹林帯の登山道をいく。沢といっても急流の川といった感じである。12時に昼食、この後は胸突き八丁といわれる急坂を30分ほど登り、再び沢に出た。小休止の後、常念乗越への急登を1時間ほど登っていく。峠手前で常念岳が見え始めてきた。2時過ぎに常念小屋に着き、宿泊の手続きをして山頂へと出発。岩のゴロゴロした急な登りをジグザグに進む。曇りがちではあるが槍・穂高連峰はすぐ向かいに見えている。3時20分、常念岳山頂。誰もいない。4時過ぎ下山。30分ほどで小屋に着いた(数人しかいない)。翌日は7時に小屋を出発。風が強く冷え込んではいるが下って行くにしたがい暑くなってきた。10時、ひえ平登山口に着き、穂高温泉・安曇野に向かう。

佐倉を朝5時出発。中央高速・岡谷JCから豊科ICへと走り8時すぎにつく。国道を15分ほど進み、柏矢から林道へ入る。9時過ぎに林道終点・ヒエ平の約2K手前で土砂崩れの為工事中で通行止め。しかたなくやや戻った所で駐車し着替える。9時30分出発。工事中の箇所を通過し林道を歩く。10時前にヒエ平の登山口につく。休憩小屋と立派なトイレがある。登山届を出し出発。沢の左岸、緩やかな登山道をゆっくりなペースで進む。一の沢といってもけっこうな大きさと急流である。急な登りではないが樹林帯のなかで見通しはない。また、天気は良く、しかも蒸し暑い。1時間ごとに沢沿いの涼しい所で休憩し、12時に昼食をとる。このすぐ後に胸突き八丁といわれる急登を30分ほどいき1時、再び沢についたところが最後の水場といわれるところである。ここまでは2組で4人(1人、3人)と会っただけの静かな登山である。

小休止の後、常念乗越まで約1時間の急登である。マイペースで歩を進める。2時過ぎに常念小屋に着いた。ここで宿泊の手続きをし、荷物を軽くして2時15分、常念山頂へ出発。岩のゴロゴロした急な登りをジグザグに進む。曇ってはいるが槍・穂高連峰をはじめ北アルプスの山々が見渡せる。3時20分、岩だらけの常念岳山頂に着く。誰もいない。30分ほど写真をとったりしながら展望を楽しむ。4時過ぎに下山をする。ゴロゴロした岩だらけの道を30分ほど下り小屋に入る。

6時前に夕食。山小屋にしては豪華である。宿泊客は3組、6人でゆったりした。また、部屋も個室である。6時間ほどの山行であったが、のんびりとした1日でもあった。

7月2日

夜半から朝方にかけて雨が降ってきた。6時すぎ朝食、7時に出発。風が強くてやや冷えるが雨はやんでいる。登りと同じ道を下る。30分ほど急な下りで最後の水場に着く。急な滝状になっている。天気も回復しだんだん暑くなり、半袖になる。

一休憩して胸突き八丁の下り、これも30分ほどで、後は沢沿いの緩やかな道である。途中で昼食の弁当を食べのんびりと下る。途中であったのは2組3人という今日も貸し切り状態である。

10時、登山口のヒエ平に着く。ここから30分近く林道を行き、崖崩れの工事箇所下の駐車した所まで歩く。

軽く着替えて30分ほど車で穂高温泉にいき300円を払い1時間ほど温泉につかり休憩。12時過ぎから『あずみの』周辺を散策。穂高神社、早春歌碑などの河原、道祖神公園周辺を回り、大王わさび農園を見学、そばを食べ帰路につく。途中諏訪P・A温泉につかる(600円)

常念小屋より常念岳山頂を

57.笠ケ岳(かさがたけ)(2897m) 岐阜県 平成12年8月8日

朝5時30分に新穂高温泉を出発する。早朝の静かな林道を1時間ほど歩いて登山口へ。ここからは急登に次ぐ急登である。登りはじめは樹林帯の中で展望は開けなかったが、しばらくして向かい側に穂高から槍ヶ岳の稜線や焼岳、乗鞍岳などが見られるようになってきた。登り始めて4時間、10時20分に杓子平というカールの縁に着いた。杓子(しゃくし)平から稜線までは雪が残る足場の悪い急な道を登っていく。12時に抜戸岳(2820m)へ出る頃、雲行きが怪しくなってきた。時々雨交じりになってきたので雨具を着ながら歩き始める。幸い稜線なので登り下りはきつくはないが岩場のうえ、雨がだんだん激しくなってきた。1時過ぎ、笠ヶ岳山荘が見え始めた頃、雨が滝の様に降り出した。ほとんど下だけをみて、急ぎ足で山荘へと駆け登っていった。1時15分、豪雨の中、やっと笠ヶ岳山荘に着いた。長い10分間だった。天候の回復を待ち、3時に好天気となったので山頂へと向かう。10分ほどで着いた。

8合目・杓子平カールより笠が岳山頂部を

58.焼岳(やけだけ) (2445m)長野・岐阜県 平成11年8月2日

7時50分、中の湯温泉を出発。旅館脇の登山口から樹林帯の中をゆっくりと登る。9時30分、旧道との合流点に着き、ここから岩混じりの急な登りとなった。抜けるような青空の中に山頂部が荒々しくそびえている。1時間ほどで南・北峰との分岐コルについた。真下に火口湖と、それを取り囲むような火口・絶壁が現れた。ここから岩の間の細尾根を登り、煙の噴きす穴を見ながら、10時50分火口の縁にある山頂に着いた。抜けるような青空、360度遮るものがない。30分ほど北アルプスの大展望を堪能して下山した。初めは急なガレを慎重に下り、分岐のピークを登り返して焼岳小屋に着いた。ここからは荒れた登山道の樹林帯を下って、大正池沿いの道に入り、1時40分、にぎやかな上高地に着いた。

朝7時過ぎに朝食をすませ7時50分に中の湯温泉の旅館を出発する。登山道は旅館のすぐ脇から始まる。はじめは1時間ほど樹林帯の中をゆっくりと登る。やがて9時30分、旧道との合流点につき、ここからは岩混じりの急な登りとなる。抜けるような青空の中に山頂部の稜線が荒々しく見えた。1時間ほどで南・北峰との分岐コルにつく。ここからはすぐ真下に火口湖と、とり囲むように円形状の火口壁が見渡せる。南峰へは火山爆発の危険があり登山禁止となっているため北峰を目指すことにする。しばらく岩の間の細尾根を登り、火山の吹き出し口を見ながら、10時50分山頂に着いた。30分ほど昼食を食べたり写真をとったりして下山する。しばらく急なガレた岩混じりの道を崩さないよう慎重に下っていく。やがて分岐のピークを登りかえし、樹林帯に入ってすぐに焼岳小屋についた。焼岳小屋で小休止し、ここからは荒れた登山道の樹林帯の中の道をいく。

大正池へ通じる沢沿いの道である。時々大正池が見えかくれし、やがて樹林帯の中を下って、にぎやかな上高地に1時40分に着いた。

山頂より火口壁と火口湖を

大正池より焼岳を

59.乗鞍岳(のりくらだけ) (3026m) 長野・岐阜県 平成11年8月4日

8時に白骨温泉を出発し、霧が濃い林道を車でジグザグに登っていく。9時、肩の小屋登山口から登り始めた。相変わらず霧が濃い。雪渓ではスキーの練習をしていた。30分ほどで肩の小屋についた。森林限界を超え岩混じりの道になってきたが観光地化されていて道はしっかりしている。だんだん霧が晴れて周囲の山々が見えだした。10時過ぎに山頂に着いた。霧の晴れ間から白山や御嶽山などが見え隠れしていた。風が強く寒くなってきたので、30分ほどで下山し11時15分、元の山口に着いた。

しばらく車で下って、三本滝駐車場から40分ほどの山道を登って、三本の滝が集まった場所、三本滝に寄ってから白骨温泉・泡ノ湯の露天風呂で汗を流した。翌日、軽井沢・小瀬温泉に向かう。

8時前に白骨温泉を出発し、霧が濃い山道を慎重に走らせる。登山口の肩の小屋口駐車場に車を止め、9時に登りはじめる。相変わらず霧が濃い。雪渓ではスキーを練習してるのが見える。

8時25分、肩の小屋に着く。ここには研究の為の建物が多く立っている。ここから森林限界を越え、岩混じりの道を登る。観光地化されているため道はしっかりしている。しかし、山頂近くまで道路が通っているとはいえ3000mである。寒くなってきた。10時5分、山頂についた。展望は霧の晴れ間から白山や御岳が見えたりするがそれほどではない。30分近く休憩し、元の道を引き返す。登山者多くなってきた。11時15分に登山口に着いた。

下山後、途中にある三本滝まで足を延ばす(滝口から40分位の山道を行く)。

白骨温泉泡の湯の広い露天風呂で汗を流し、2時過ぎ宿泊地に戻った。

8合目・肩の小屋付近より乗鞍岳山頂

60.御嶽山(おんたけさん) (3067m) 長野・岐阜県 平成10年7月29日

11時30分、7合目・飯森登山口から登り始める。10分ほどで中ノ湯からの道と合流し、広いしっかりとした道を行く。8合目からは岩だらけの道となり、山頂付近が見えてきた。9合目小屋をすぎて尾根に取り付くと山頂が目の前である。まもなく二の池となり、そこから山頂への急坂を登って2時30分、神社がある御嶽についた。

曇っているが、晴れ間から近くの山々が見渡すことができた。

2時50分、同じ道を下山する。4時半すぎに7合目分岐から湯川温泉へと向かう。あまり使われていない道らしく、相当荒れていた。20分ほどで掘っ建て小屋風の湯川温泉が現れた。数人しかいないので狭い浴槽でものんびり入れた。

翌日、ご来光を拝んで下山する。(午後、野麦峠に向かう)

7月29日

時間の関係でロープウェーから出発することにした。ロープウェー駅から10分ほどで中の湯からの道と合流し7合目小屋からしっかりした広い道をいく。8合目からは岩だらけの道となり山頂付近が見えたりする。山頂は雲がかかっている。岩混じりで木はほとんどない。しかも急登が続く。9合目小屋を過ぎて尾根に取り付くと山頂が目前に見える。そこから近くの二の池にいき、山頂までの急な岩道を登る。山頂小屋から階段を登ると山頂神社がある狭い山頂についた。山頂は晴れてはいるが時々雲が流れて視界を遮る。それでも一の池や近くの山々が見渡せた。

下山は同じ道を下る。岩だらけでやや歩きにくい。新しい靴ではあるがハードな道はには適さないかも知れない。8合目あたりから樹林帯となりぬかるんだ道を下る。7合目の分岐から湯川温泉への道へといくがやはり歩く人が少ないためか相当荒れていた。20分ほど下ると突然樹林の眼下にほったて小屋の湯川温泉があった。

見事なぼろ小屋である。

小屋にはもう一組4人の中年女性のグループのみで静かに広々とのんびり過ごす。温泉は狭いが一人なのでゆっくりとできた。相当硫黄分が強く体にしみこんでしばらくとれないほどである。

7月30日

朝5時に起きて小屋の脇からご来光を待つ。雲の関係で30分くらいして朝日が顔を出す。釜飯の朝食を食べ7時過ぎに湯川温泉を出発。30分程ぬかるんだ道を登りロープウェーから下山。

野麦峠を通り、しば休憩し帰路につく。

二ノ池より御嶽山山頂を