昭和40年(1965年)~

岩木山 八甲田山 吾妻山 安達太良山 磐梯山 鳥海山 月山

蔵王山 八幡平 岩手山 早池峰山

岩木山(1625m)青森県

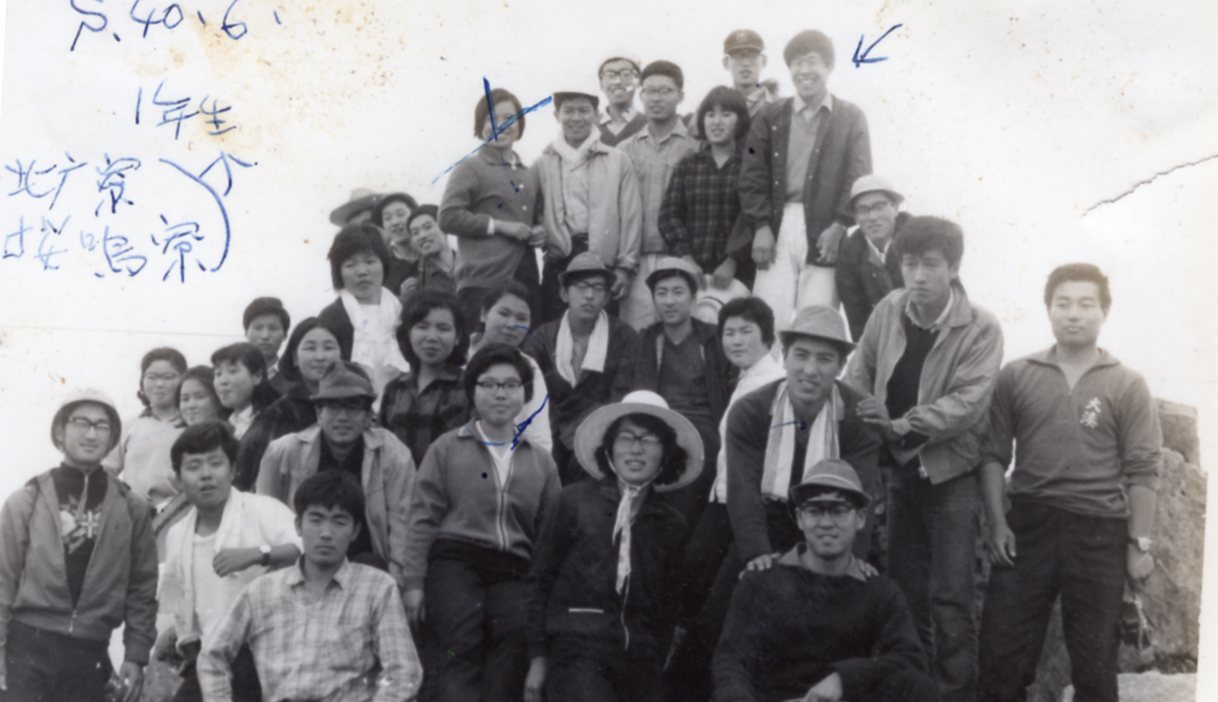

寮生登山・同寮生(さわらび会) 昭和40年5月 寮(北鷹寮8室)の同室先輩

8合目・避難小屋(宿泊) 昭和44年1月 赤倉沢8合目付近 昭和46年3月

同寮の金井と百沢尾根から早朝山頂へ 赤倉集落行者小屋より赤倉沢・8合目付近

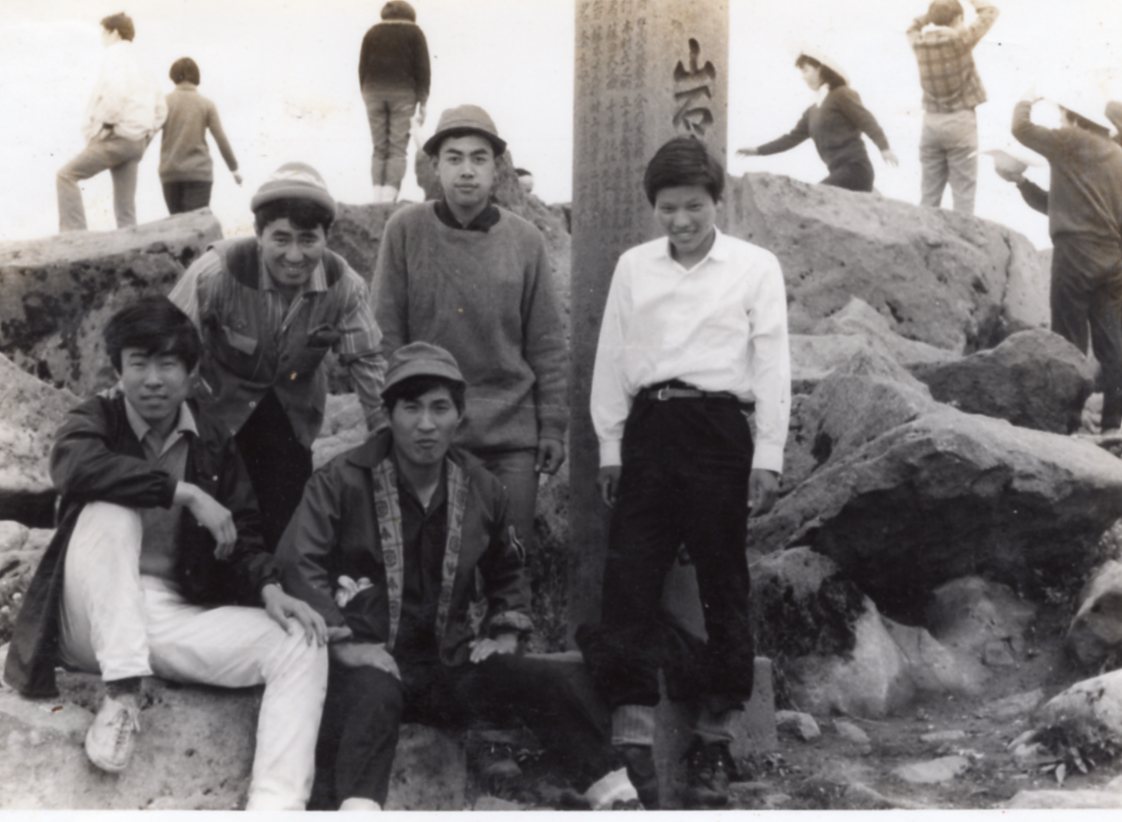

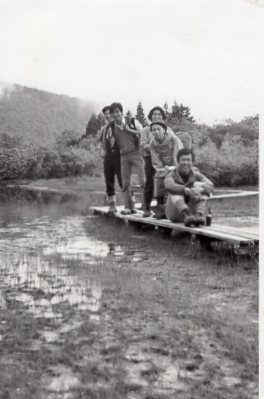

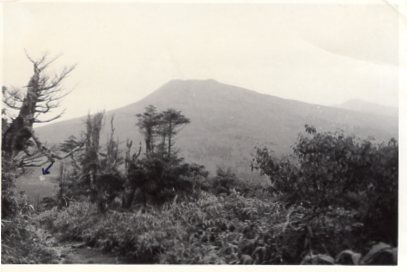

八甲田山(はっこうださん)(1584m) 青森県 昭和41年5月

青森駅から早朝、十和田行きのバスに同級の飛内、馬場、桜井らと乗り込み、酸ヶ湯温泉・登山口から登り始める。霧の中、まだ残雪が残る登山道を登る。2時間ほどで山頂に着いた。山頂は霧と強風で展望はなかった。山頂下の窪地で昼食をつくりながら休憩。1時間ほどで下山。登山口の酸ヶ湯温泉に浸かる。

湿原にて 山頂にて

◎昭和44年10月 青森からデパートの同僚、横浜と酸ヶ湯温泉から沢を詰めながら山頂へ。紅葉真っ盛りの沢登りであったが、時間がかかりすぎ途中から登山道へと入った。下山後は、酸ヶ湯温泉近くでテント泊。

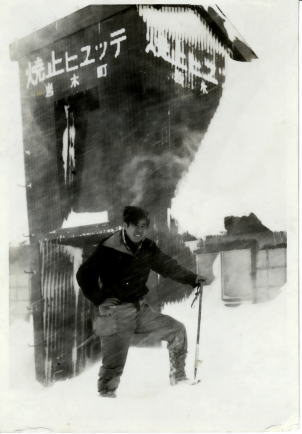

◎昭和45年3月 酸ヶ湯から積雪の残るルートを仙人岱ヒュッテまで行き、ここから荷物を置いて、スキーと羽毛服のみで八甲田大岳を目指す。登頂後、雪山のうえ霧が濃くなり、ルートが分かりづらくなった。日が暮れかかったので山頂下の誰もいない大岳ヒュッテへ避難。羽毛服一枚のみで、下半身が相当に寒く、寝ることはできなかった。翌日、霧は濃いがなんとか昨日のルートが雪の上に残っていた。1時間後、無事に食料と荷物が置いてある仙人岱ヒュッテについた。翌日から食料がなくなるまでの5日間、スキーと散策を中心にした仙人状態の生活をおくった。

◎その他、数回登山

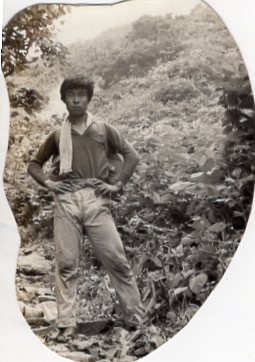

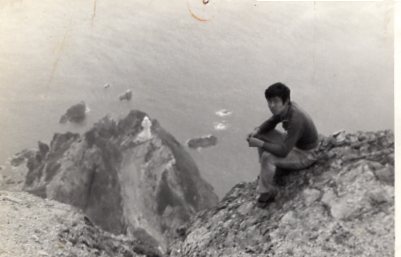

権現岬青森県 昭和42年6月25日

同級の金井と自転車で弘前から津軽半島・小泊岬にある権現崎を目指す。狭い小泊の集落を抜け、岬の断崖から登り始める。狭く急な岩場の登りを1時間近くかかり山頂へ。断崖絶壁で、真下に灯台そして日本海が広がっていた。 昼食をつくりしばらく絶景を堪能した後、下山。夕暮れに染まる岩木山目指して自転車こぐ。

権現岬登山道 権現岬山頂より灯台

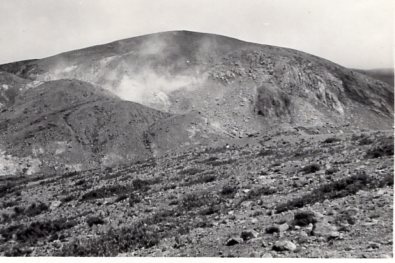

一切経山(いっさいきょうさん)(1949m) 福島県 昭和42年7月3日

福島からバスでスカイラインの吾妻小富士・浄土平で降り、9時に一切経山へ向かう。火山の噴き出しが所々に見られる岩場の道を登り、10時に山頂についた。そこから五色沼へ向かったが、霧が出てきて何も見えなかった。再び、山頂へ引き返した。山頂からは垂直に近い岩場をダイレクトに下っていった。

11時30分に元の浄土平につき、吾妻小富士を一周して1時にバスで土峠に向かった

一切経山山頂 登山口より

安達太良山(あだちたらやま) (1709m) 福島県 昭和42年7月4日

一切経山下山後、安達太良山の北、土峠でバスを降り、30分ほど歩いて2時に野地温泉から登り始めた。急な稜線をつめ、鬼面山に3時、ここから縦走路に入る。箕輪山に4時10分、そして鉄山へと登り返し、4時40分に鉄山避難小屋へと入る。誰もいない暗い小屋で食事を作り、早めに休む。夜になって風雨が強くなり、激しい音で熟睡できなかった。翌日、8時に霧が濃い中、安達太良山を目指す。目標となるものがなく、途中で道が分からなくなり、くろがね小屋へ行くことにした。ここでしばらく休憩後、山頂へ向かう。誰もいない登山道、そして山頂。相変わらず霧だけが静けさを呼んでいた。11時20分、山頂から再びくろがね小屋へ戻って休憩し、2時に下山。4時に岳温泉についた。夕方、猪苗代湖に向かった。

霧雨の安達太良山山頂 くろがね小屋前

磐梯山(ばんだいさん) (1819m) 福島県 昭和42年7月5日

猪苗代苗代の駅を5時に出て、早朝の静まりかえった猪苗代の町並みを抜け、スキー場のゲレンデ脇を登る。すぐ下には猪苗代湖が広がっていた。しばらくして樹林帯の急な登りをつめ、鏡沼に7時40分、そして山頂下の弘法清水の水場に8時30分に着いた。10分ほど休憩し、ひと登り9時に山頂に着いた。山頂は雲に覆われ展望は得られなかった。9時10分下山。下りは、反対側の檜原湖、五色沼方面へと下っていった。下山路は火山の跡が今も残る荒々しさであった。爆裂火口の跡をすぎ、裏磐梯・檜原湖に11時45分に着いた。檜原湖・五色沼周辺を散策後、会津若松へと向かった

磐梯山山頂

鳥海山(ちょうかいさん) (2236m) 山形県 昭和42年7月28日

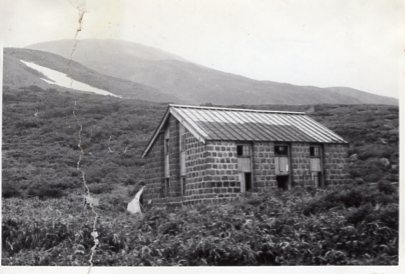

7月27日、自転車による日本一周の途中、酒田に自転車を置いて、バスで登山口の湯ノ台鉱泉に向かう。3時、ここから登り始めた。横堂を過ぎ、河原のそばにある「滝の小屋」の山小屋に5時20分についた。翌日、天気の様子をみながら8時30分に出発。樹林帯を抜けると岩場や雪渓が多くなってきた。11時に山頂下の神社に着いたころ霧が濃くなってきた。ここからひと登りで山頂に着いた。霧で何も見えなかった。 12時に下山。反対側の鉾立・象潟(キサガタ)に向かう。広々としたお花畑や草原を過ぎ、雪渓を下る頃、霧で道を見失ってしまった。しばらく周囲を歩き回っていたら、林道の工事跡にぶつかり、これを頼って3時30分に鉾立の登山口に着いた。ここからバスで下り、象潟の海岸で海水浴をした後、テントを張って泊。

滝の小屋前の河原で炊事 滝の小屋

鳥海山山頂神社 鉾立登山口

月 山(1984m) 山形県 昭和42年7月29日

7月29日、象潟を立ち、鶴岡からバスで月山7合目に向かう。3時30分、7合目・合清水より登り始める。剣が峰を過ぎ、弥陀ガ原あたりでは湿原とお花畑が見事に広がっていた。しばらくして雲海が広がりはじめ、雲の上から鳥海山が頭を少しだけ出していた。5時20分、月山山頂に着いた。夕方、日本海に沈む夕日は初めてみる感動的な光景であった。翌日、ご来光を拝み、7時30分に下山。湯殿山をまわって、9時に仙人沢の登山口に着いた。

ご来光を待つ月山山頂 8合目付近より、雲海と遠く鳥海山を

蔵王山(1841m) 山形・宮城県 昭和42年8月1日

山形から山寺に寄り、自転車で蔵王に向かう。刈田岳から蔵王山最高峰・熊の岳の縦走路はお釜と呼ばれる火口湖を眺めながらの快適な尾根歩きを楽しむことができた。午後に、刈田峠から長い栗子トンネルを抜けて米沢に泊まる。(自転車による日本一周・東北)

蔵王山頂尾根縦走路 尾根より噴火口・お釜

八幡平(1613m) 岩手・秋田県 昭和42年8月15日 8月14日

岩手県・岩泉の竜泉洞から盛岡・好摩の同級・小笠原の家に泊まる。翌日、松川温泉から八幡平を目指した。霧が濃い中を登り、八幡平の山頂に着く。山頂といっても平坦で樹林に囲まれ展望はなかった。沼地や湿原を越え、無人小屋の三石山荘に泊まる。数人が泊まっていた

岩手山(2038m) 岩手県 昭和42年8月16日

三石山荘を早朝に出発。天気はあまり良くない。登るにつれ、霧と雨が強くなってきた。山頂付近は仏塔が立ち並んで道標状態ではあったが霧に吸い込まれて不気味であった。

下山は盛岡・柳沢方面へと下る。途中の避難小屋から天気は回復し、昼過ぎに盛岡に着いた。翌日、花巻に向かう。

濃霧の岩手山山頂 八幡平・三石山荘前から三石山

早池峰山(1917m) 岩手県 昭和42年8月19日 8月18日、

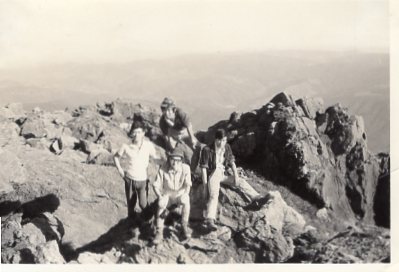

同級の飛内、馬場、小原と花巻からバスで大迫・岳の集落へ。早池峰神社へお参りし、12時過ぎ、林道をしばらく歩いて無人の「うすゆき山荘」前にテントを張る。翌日5時、出発。林道を歩いて登山口の河原坊からダイレクトに山頂を目指す。樹林帯を過ぎ、岩場にさしかかる頃、早地峰うすゆき草がたくさん見られるようになってきた。好天気の中、7時10分に早池峰山についた。山頂からは、北上の山々が360度見渡すことができた。30分ほどして北上山地を切るように縦走する。岩場の上り下りをくり返し、中岳から鶏頭山を越え下山にかかった。12時に岳部落に着き、バスで遠野に向かった。

山小屋・うすゆき山荘(テント) 山頂にて