昭和50年(1975年)~記録

八ケ岳 尾瀬 丹沢(沢登り) 薬師岳(黒部川源流・金作谷) 日光白根山

昭和50年(1975年)

八ヶ岳(やつがたけ) (2899m) 長野・山梨県 昭和50年10月10日

茅野市から5時過ぎ、朝1番のバスに乗り込み、6時に登山口である美濃戸口から歩き始めた。朝のさわやかな空気を吸いなが快適な道を進んでいく。しばらくして目の前に八ヶ岳連峰の岩の連なりが見え始め、それに向かって行くようになった。八ヶ岳が青空をバックに毅然とした塊で迫ってくる。9時過ぎに行者小屋に着き、昼食休憩の後、9時30分に小屋を出発する。森林限界を超えていて岩場の急登を2時間ほど登って11時10分に八ヶ岳最高峰、赤岳に着いた。やや霧がかかってはいたが八ヶ岳連峰はもちろん、周囲の山々が見渡せた。山頂からは岩場の尾根道で、天上の橋の上を歩く気分である。横岳の山頂を越え、硫黄岳へと縦走し、1時過ぎに下りにかかった。 2時30分、赤岳鉱泉へ、そして3時に行者小屋へ着き、泊。

八ケ岳・赤岳縦走路 縦走路の晴れ間から赤岳を

昭和53年(1978年)

尾瀬(中ノ岐沢) 昭和53年8月7日

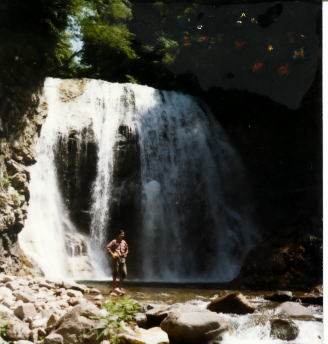

沼田より尾瀬の大清水まで行き、すぐ下の沢へと降りる。沢といっても小さな川で流れもきつい。しばらくは快適な沢登りを楽しみ、11時前に靫滝という大きな滝に遭遇。ここで昼食とる。滝付近で岩魚釣りに同僚の長谷川、高野、関野が挑戦するが、成果なし。12時過ぎにこの大滝を超えるため右側をアタックする。急な岸壁で足場も悪く、初心者である後の3人は、ついてくるのがやっと、という感じである。結局この滝を越えるのに1時間近くもかかってしまった。滝の上部からすぐ、左の小淵沢へと入る。ここからは小さな滝を幾つか越えながら緩やかで広々とした周囲の景観を楽しみながら沢を登っていく。3時過ぎ、時間的にきつくなってきたので、途中から小淵沢田代の湿原への登山道へと入ることにした。1時間ほどでまだ水芭蕉が残っている小淵田代を過ぎ、5時過ぎに尾瀬沼湖畔のキャンプ場に着いた。

丹沢 沢登り(主なもの)

昭和54年 西沢・畦ケ丸岳 昭和56年 源次郎ノ沢・塔ノ岳 昭和57年 新茅ノ沢・烏尾山

昭和58年 モミソ沢、本谷右沢 昭和59年 勘七沢、 平成4年 水無川本谷・塔ノ岳

平成5年 沖の源次郎ノ沢

西沢 沖の源次郎ノ沢、チムニー

昭和55年(1980年)

薬師岳(やくしだけ) (2926m) 富山県 昭和55年8月13日、14日

1.黒部川源流・上の廊下

8月12日。新宿・20時12時発、松本行きの急行列車に同僚の長谷川、関野、増田と乗り込む。満員電車状態であった。しばらく雑談の後、仮眠をとる。

8月13日。朝の4時過ぎに信濃大町に着き、バスに乗り込む。扇沢でトロリーへ乗り継ぎ、9時過ぎに「黒四ダム」についた。さっそく地下足袋に履き替えて黒部湖を左に見ながら、ほとんど平らな道を快適に歩く。3時間ほどで「平の渡し場」につき、ここで昼食をとりながら渡し船を待った。対岸へと渡ると、今度は先ほどとはうって変わって、断崖の縁をつたう急な登り下りの連続となった。だるい体には結構こたえた。4時過ぎに奥黒部ヒュッテにつき、早速テントを張り、炊事に取り掛かる。間もなく雨が降り出し、しかたなくテントの中で食事をとることにした。雨の中を釣りに出かけた長谷川、関野が岩魚を2匹釣ってきたので早速酒のつまみとし、明日からの山行の無事を祈ることにした。

8月14日。朝4時起床。曇ってはいるが、なんとか持ちそうである。朝食の後、6時に草鞋に履き変え出発。いよいよ黒部川を遡って行くことになる。ここから先に道はない。1時間ほどは広い河原を何度か徒渉しながら進んでいく。まもなくして、両岸が次第に狭まり、やがて鋭く切り立った最初の難関「上の廊下・下ノ黒ビンガ」に着いた。両岸が垂直の壁で、その薄暗い底を激流が走っている。ダムのない時代には、山頂に降った雨が5時間で河口にたどり着いたと言われる急な流れである。ルートのとり方に迷う。すぐに、岩場の壁にぶつかった。対岸へルートをとるために激流を渡ることにした。ザックを置き、ザイルを腰に結んで水に飛び込む。浅いところを選んでも腰から胸あたりまで浸かり、流されながらやっと対岸へたどり着くことができた。雪解け水の渓流は身を切るように冷たく体を締め付けてきた。両岸で互いにザイルを固定し、増田と長谷川は2人分の荷物を背負ってつかまりながら渡る。最後に関野を引き上げるようにして全員が渡り終えた。ルートをとるために何回もこのような作業が続き、体が乾く暇がない。やがて、両岸とも岩の壁にぶちあたってしまった。ルートを見極め、岩壁を登って巻いていくことにした。ザイルを付け慎重に体を持ち上げていく。滑落やルートの不安が襲ってくる。降りる地点を慎重にさぐりながら登っていく。さらに何度か岩との格闘をくり返し、時には50㍍進むのに1時間もかかったりした。不安と緊張の連続である。3時間以上かかって黒部渓谷最大の難所「上の廊下・下ノ黒ビンガ」を突破した。それからはやや広くなり、ゴロゴロした河原を進んでいく。所々に水晶が露出しているが、残念ながら見ているしかない。昼食後、1時間ほどで次の難所「上ノ黒ビンガ」にでた。高さはゆうに500㍍は越える垂直の岩壁に囲まれた薄暗い川底の中を黙々と進んでいく。下ノ黒ビンガと同様激流が続くが、慣れたせいか1時間ほどでこの難所を突破することができた。大きな自然の真っ只中という感じである。やがて夕暮れが近づき、ルートと確実な現在位置を確認しながら歩いていく。4時過ぎ、金作谷(きんさくだに)出会いの河原にビバークに適した場所が見つかり、テントを張って偵察に向かった。ここから上流の黒部川源流はそれほど難しい箇所はない。そこで我々は雪渓と岩場を乗りこえていかなればならない金作谷からダイレクトに薬師岳に向かうことにした。金作谷とは、標高差約1500㍍、薬師岳山頂から大きなカールを抱え、黒部渓谷に鋭く切れ込んでいる谷、それが金作谷である。金作谷出会いから見上げると頂上付近は雲で覆われているが、その雲の切れ間から白い帯のような雪渓が扇の骨のように広がっていた。しかも、その骨と骨との間には針のような岩壁が連なっていた。そして、その白い雪の帯が中腹からは1本の太い雪渓となって目の前まで迫ってくる。足がすくむ。テント場所まで薪を拾いながら戻り、炊事をしながら焚き火で濡れた服を乾かす。しかし、ほっと一息つく間もなく、雨が降り出してきた。またまたテントの中での炊事・食事となった。しかも

夜中はさらに強くなってきた。

黒四ダム 薬師岳山頂

2.金作谷から薬師岳

8月15日、朝になっても雨はやまない。とりあえず出発の準備はしておくことにした。5時半頃、雨は止みだしてきた。いよいよ出発する事に決断する。6時に金作谷出会いに着き対岸に取り付く。冷たい水に一気に飛び込む。水量も多く流れもきつい。流されないように慎重に渡っていく。水からあがったときは出発したばかりなので相当にこたえた。しかも、目の前にはこれから挑戦する金作谷が壁のように立ちはだかっている。

金作谷出会いからすぐに巨大な雪のトンネルにさしかかった。薄暗く、天上から水がポタポタとしたたり落ちていて、濡れた体で相当に寒かった。トンネルを過ぎると、今度はガレ場である。岩が足下から崩れてくる。体のバランスを使って岩に巻き込まれないように登っていく。まもなく、雪渓の崩れた巨大な雪塊が無数にゴロゴロしている雪渓の末端に着いた。数メートルから数十メートルはあるだろう雪のブロックがひしめいていた。3メートル以上もある深いクレパスの間を慎重に飛び越しながら越えていった。30分ほどして、雪渓についた。雪渓の高さは3メートル、しかも両岸は垂直に近い岩の壁である。雪渓に取り付くため、雪壁の切れ間から力任せで乗り切り、やっと雪渓の上に出ることができた。小休止、やっと一息つくことができた。見上げると、長い白い帯のような雪渓が霧の中に吸い込まれている。ジグザグに一歩一歩確かめるようにし、体を前へ前へと押し上げながら登っていく。だんだんと雪渓が細く、急勾配になってきた。下を見るとその雪渓の帯が一直線に黒部渓谷に落ち込んでいる。慎重に歩を進めていく。まだ視界は利く方なので絶えず地図と周りを睨み、現在地とルートを確認して登る。2時間ほど雪渓を登ってまもなく、幅が3メートルほどになり、垂直に近くなってきた。しかも周りは岩壁で薄暗い。壁のような雪渓をザイルを使って乗りこえていった。

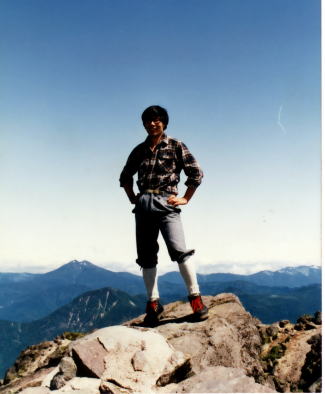

出発して3時間がたち、雪渓は終わったが、今度はガレ場を越えなければならなくなった。絶えず足下の岩は崩れ落ち、1歩進んでは半歩戻されるといった具合だ。しかも、きつい登りで体力がいっぺんに消耗する。11時過ぎにガレ場の途中だが、4人がやっと座れる場所で昼食をとることにした。30分ほど休憩して、体力は回復したものの、またまたガレ場との格闘が続いていった。岩をだましだまし登らないと、岩もろとも流されてしまう。1時間ほど岩のガレ場と格闘して上部の岩壁下に着いた。座るスペースがなく、立ったまま休む。この岩場を境にして左右に沢が分かれている。どちらにするか、地図を睨む。左の沢を行くことに決断をした。しばらくして細い雪渓が続くころ、雨が降り出してきた。視界はだんだん悪くなり、十メートルくらいになってきた。最後の詰めでルートをどうとるか、慎重に地図とのにらみ合いが続く。万が一、間違っていたら遭難の危機である。自分を信じるより手段はない。同僚の3人も黙々とついてくる。時間と共にさらに視界が悪くなり数メートルとなってきた。山頂が近いことは分かるが霧でまったく見えない。2時過ぎに突然、尾根が目の前に現れ、一気によじ登る。ルートは間違っていなかった。10分ほど尾根道を登って2時15分、薬師岳山頂に着いた。8時間にわたる金作谷との戦いは終わった。山頂には誰もいなく、霧と強風の中、4人だけが晴れ晴れとして立っていた。

山頂下の薬師山荘で休憩。みんな安堵感と疲労が漂っている。3時に山荘を出発。縦走路を下り、5時過ぎに太郎山に着き、すぐ近くの太郎平小屋で休憩。その後、折立登山口へと下っていった。まもなく暗くなり、懐中電気を点け、ぬかるんだ登山道を下り、登山口である折立に着いたのは8時を回っていた。12時間以上も歩きづめで足が棒のようになり、ほとんど感覚がなくなっていた。しかし、テントと炊事の準備をする。皆、無言のままで・・。

昭和57年(1982年)

奥白根山(おくしらねさん) (2578m) 栃木・群馬県

◎昭和57年、59年7月 ◎昭和58年7月、

◎平成4年6月 奥白根山登頂

菅沼より奥白根山

奥白根山頂より燧ヶ岳