二・三百名山(北海道・東北)No.1

1-1ペテガリ岳(北海道) 1-2暑寒別岳(北海道)1-3白神岳(青森)

1-4秋田駒ケ岳(秋田) 1-5姫神山(岩手) 1-6焼石岳(岩手)

1-7栗駒山(岩手、宮城) 1-8森吉山(秋田) 戸来岳(青森)

1-9船形山(山形、宮城) 1-10二岐山・大滝根山・小野岳(福島)

1-11五葉山(岩手) 1-12摩耶山(山形) 1-13泉ケ岳(宮城)

1-1ペテガリ岳 (1736m) 北海道 昭和44年12月26日

◎12月20日

19:30山岳部員6名と青函連絡船・十和田丸で青森を出発。深夜23:20函館着、曇り空。

23:50急行「すずらん」で函館を出発。車中で仮眠をとる。

◎12月21日(晴れ)

日高線に乗り換えて、5:48苫小牧駅を出発。7:40静内着、駅前の食堂で朝食を取りながら 休憩。その後、買い出し等。12:30トラックをチャーターして林道を行く。林道からしばら く歩いて、14:55避難小屋・ペテガリ山荘に着く。荷物を整理し、取り付き地点を下見。

◎12月22日(吹雪)

5:30小屋を出発。吹雪いていて視界はほとんどない。尾根に取り付くまで、胸まである深 雪を交代でラッセルする。12:50尾根中間地点の1250mピークに荷揚げをする。昼食後

下山。15:50薄暗い中、小屋に着く。この日のラッセルで汗をかき、ウールの下着が縮んで しまった。以降、厳しい寒さに耐えなければならなかった。

◎12月23日(吹雪~晴れ) 気温・マイナス22度

6:20小屋発。昨日のラッセルの跡をたどって10:30デポ地点に着く。このころから晴れてきて気持ちの良い縦走となった。13:55ペテガリ岳直下のやや広めの鞍部にBC(ベースキャンプ)を設営。トイレ用の雪洞や風よけの雪壁を造る。夜の寒さは半端ではない。

◎12月24日(晴れ~曇り) 気温・マイナス18度

9:15にデポ地点から荷物を荷揚げする。寒さは厳しいが、晴れているため気持ちの良い縦 走路から日高の山々が見渡せた。13:05にB・Cに着き、休憩。

◎12月25日(曇り時々晴れ)

午前中にデポ地点から残りを荷揚げする。午後13:45天気が良いのでBCを出発、ペテガリ 岳へ偵察に向かう。目印の赤布のポールを刺しながら頂上直下までいく。この頃から天気は下り坂になってきた。

◎12月26日(吹雪) 気温・マイナス11度

6:20BC発。縦走隊3名をサポートして山頂へ向かう。吹雪のうえ斜面はアイスバーンのためアイゼンを利かし、ピッケルで確保しながら慎重に登っていく。8:20山頂に着く。視界は全くない。サポート隊3名は縦走隊と別れ下山。赤布のポールを目印にして9:30、BC着。 吹雪で身動きがとれず一日停滞する。

◎12月27日(吹雪)

吹雪いているが、テントを撤収し、荷物を整理して6:50、BCを出発。縦走路を慎重に下 って、13:30ペテガリ山荘に着いた。

◎12月28日(曇り)

7:10山荘を出発。 スキーにシールを付け、40㎏近くの荷を背負って林道を下っていった。 夕方になり廃村となった民家で一泊する。まだ、使える布団や家具なども残っていた。

1-2暑寒別岳しょかんべつだけ(1492m) 北海道 平成17年8月6日

朝4時20分、無人の南暑寒荘を出発。薄暗い登山路を快適に登っていった。5時50分、雨竜沼湿原に出て、木道となる。さすが北海道の尾瀬と言われるだけあって見事な高層湿原である。しかも、朝日に照らされた景観を独り占めである。湿原から、なだらかな登りとなり7時45分に南暑寒別岳に着いた。真っ正面に暑寒別岳がそびえている。山頂から急な下りとなる。最低鞍部から暑寒別岳までの登りかえしは、暑さも厳しくなり体力を消耗していった。9時50分、山頂に着いた。360度の見事な景観である。しかし、ここから、帰り14㎞の長い距離を考えると不安も重なった。10時10分下山。持参の水もほとんどなくなり、南暑寒別岳へやっとの思いで着き、ここで初めて人と会った。さらに長い下山路を下り、再びの雨量沼湿原に感動し、3時10分、元の登山口に着いた。江部乙温泉に泊。(天人峡温泉、十勝岳温泉、登別温泉に泊)

南暑寒別岳コル上部より暑寒別岳を

雨竜沼から暑寒別岳 美瑛の丘(親子の木)

1-3白神山(しらかみさん)(1235m) 青森県 昭和43年6月27日~30日

6月27日、同級の金井、福田と弘前から終点の河原平・目屋ダムにいき、ここから白神山へと入る。人家はもちろん道もない。秘境中の秘境である。9時45分、林道脇から沢をつめながら地図と磁石を頼りに西海岸を目指す。暗門の第1,第2そして第3と大滝を超えると沢が細くなってきた。赤石川への尾根を越えるため沢を詰めていく。途中から険しくなり、数メートル進むのに1時間もかかるところが何カ所かあった。尾根に2時15分につき、ここから反対側の沢へと下っていく。草木をかき分けながら沢へ出て、何カ所か滝を下って、6時25分、赤石川河原に着きテントを張る。ヤブ蚊がやたらと多い。夕食は近くに生えている山菜を料理する。28日10時20分、赤石川を上り、途中から追良瀬川へと沢をつめ尾根を越える。やはり昨日と同じ厳しさである。白神山地の大自然のど真ん中、ルートを確認しながら4時10分、尾根向こうの追良瀬川へ出た。昨日と同じ山菜三昧の食事を堪能。翌日、西海岸を目指して再び尾根を越えた。

白神山奥地の赤石川の沢(福田と) 暗門の第一の滝(金井と)

白神山 沢ルート 昭和44年6月

同級の金井、早川と登山口の五能線・黒崎駅から白神山へと登り始める。樹林帯の山道を2時間ほど登ったところの水場でテントを張り酒盛りを始める。翌日、9時ころ白神山山頂につき、ここから向白神山を目指す。笹状の縦走路を1時間ほどで山頂に着いた。山頂から一気に沢へと下り追良瀬川に向かう。薮と樹林の中を下り、だんだん沢が深くきつくなってきた。所々に滝が現れ、ザイルを使って降りる場面が何カ所か出てきた。夕方になっても追良瀬川に着けず、適当な場所を見つけテントを張る。手分けして岩魚や山菜をとり、料理にとりかかった。翌日、すぐに追良瀬川につき、今度は沢を登って向こう側の赤石川に下る。昼頃、赤石川に着いた。早かったので水浴びをしながらのんびりする。翌日、河原平の集落に向かった。

白神山山頂 向白神山より沢下り途中の大滝を下る。

白神山 沢ルート 昭和45年10月

先輩の早川、後輩の丸井と白神山の赤石川上流から湯沢という沢上部にある温泉を目指して川を遡っていった。しばらくは林道や小道沿いに進み、やがて道がなくなり川に沿って登っていく。夕方、沢の分岐にテントを張り、泊まる。アケビやヤマブドウをつまみに酒宴となる。翌日、湯沢をつめて、温泉を発見。沢の上2メートルから湧きだしていた。手を入れるとややぬるいとはいえ充分入れる温度であった。周りを広げて湯船をつくり交代で入る。ゆったりとはいかないが大自然のど真ん中である。

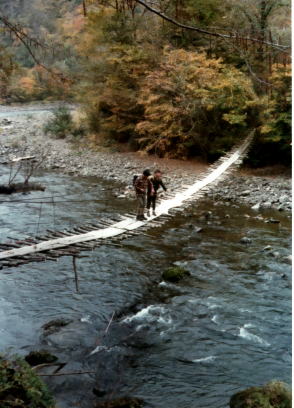

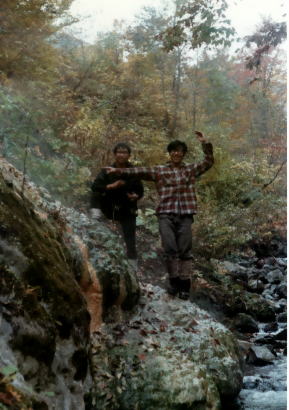

白神山・赤石川の吊り橋 湯沢の温泉湧出地にて

1-4秋田駒ヶ岳 あきたこまがだけ(1637m)秋田県 平成15年7月28日

早朝、御生掛温泉・大湯沼を散策。9時過ぎに田沢湖からバスに乗り換え、八合目まで行く。10時、八合目登山口から登り始めた。20分ほど登って片倉展望台に着いたが、霧で何も見えなかった。ここから、ゆるやかな尾根を登った阿弥陀池周辺は、高山植物が群落をなしていた。湖畔わきから、男岳へ10時50分、引き返して男女岳へ11時30分に着いたが、霧で何も見えなかった。下りにかかり、横岳を過ぎる頃、男女岳(秋田駒ヶ岳最高峰)などの山頂が顔を見せるようになった。12時25分、八合目登山口に着いた。 下山後、乳頭温泉(鶴の湯、黒湯、孫六)を梯子入湯して、田沢湖温泉に泊。眼下に田沢湖が広がっていた。

翌日、角館へ

横岳より男女岳

1-5姫神山ひめかみさん(1124m) 岩手県 平成15年7月25日

盛岡からレンタカーで渋民村に入り、昼食後一本杉登山口から11時に登り始めた。雑木林の広い道から、ぬかるんだ歩きづらい登山道を1時間ほど登り、12時15分に山頂に着いた。雲がかかっていて、岩手山をはじめ北上の山々は見えなかった。12時30に下山。滑りやすいので慎重に下っていった。1時30に登山口に着く。一組2人しか会わなかった。下山後、渋民村を散策し、八幡平・蒸の湯温泉に泊る。(八幡平を登頂)26日、三戸・古牧温泉での同窓会に出席。

玉山村・渋谷集落より姫神山

1-6焼石岳やけいしだけ(1548m) 岩手県 平成15年8月6日

ひめかゆ温泉を5時過ぎに出て、悪路の林道を30分ほど車で行った中沼登山口から6時10分に登り始める。急な道を40分ほど登って中沼で小休止。ここから、湿原の中を木道沿いに進むが、周りが背丈以上の草木で展望はない。8時に銀明水の水場に着き、ほっと一息つく。しばらく登ったら濃霧の雪原となったが小さかったので助かった。8時30分に姥石平の平原に着く。周囲は見事なお花畑が広がっていた。平原からひと登り、9時15分に焼石岳の山頂に着いた。しばらくしたら天気が回復し、雲海から岩手山が頭を出していた。

9時30分下山。青空が出て一層、高山植物が輝いていた。11時45分登山口に着く。

花巻、遠野、夏油、秋保温泉に泊。

高層湿原の姥石平から焼石山を

1-7栗駒山くりこまやま(1627m) 宮城・岩手県 平成15年8月5日

栗駒・真湯温泉を8時、車で出発。9時5分、温泉が川となって流れる須川温泉登山口から登り始める。10分ほどで名残ケ原の湿原の木道となった。真っ正面に栗駒山が雲にかすんで見える。9時45分、乳白色に輝く昭和湖に着き小休止。ここから急な斜面を1時間ほど登って栗駒山の山頂に着いた。霧がかかって展望はなかった。10時50分、北ルート・笊森方面へ下る。途中から天気が回復してきた。11時40分、三途の川徒渉点から名残ケ原湿原を越え12時20分、登山口に着き、広々とした須川温泉に浸かり、平泉に向かう。

名残ケ原湿原より栗駒山

1-8森吉山もりよしやま(1454m) 秋田県 平成17年7月23日

前日、名瀑・安の滝を往復(徒歩1時間半)し、阿仁またぎ温泉に泊。23日8時前、車で阿仁スキー場の登山口上部までいき、8時25分より登り始める。しばらく樹林帯の中を登り、9時20分にゴンドラ山頂駅あたりから視界は開けてきた。石森の稜線分岐から、見事なお花畑が連続してあらわれる。おもにニッコウキスゲが多いが、イワカガミやシラネアオイ等、多くの高山植物が群生していた。避難小屋から小さな湿原を越え、岩混じりを10分ほど登って 10時30分、森吉山・山頂に着いた。360度の大展望であるが、ややガスぽかった。それでも、秋田駒ケ岳や田沢湖が見渡された。10時45分下山。高山植物を眺めながら下り、 12時20分に元の登山口に着いた。 近くを散策しながら杜温泉に入り、弘前大坊温泉で行われる同窓会に出席。

8合目、石森のお花畑より森吉山

◎戸来岳へらいだけ(1156m) 青森県 平成17年7月24日

同窓会後、十和田湖近くの伝説の山、戸来(へらい)岳を登ることにした。新郷村から荒れた林道を30分ほど車で進み、11時30分に林道上部登山口より登り始めた。しばらく緩やかな樹林帯の中を登り、やがて最初のピーク駒ヶ岳へは直線の急な登りが続いた。1時前に駒ヶ岳に着いた。雲が出始めてきた。昼食後一直線に下り、さらに、急な直登の登山道を登り返し、1時30分、戸来岳のもう一つのピーク、三ツ岳に着いた。誰もいない。ガスっていたが、十和田湖などがかすんで見えた。

1時45分に下山、登山道があまり整備されていなく、急な下りと登りが続いていく。3 時15分に元の登山口に着いた。結局、誰とも会わない貸し切りの山であった。

下山後、伝説のキリストの墓やピラミット(新郷村・旧戸来村)に立ちより、田子温泉に泊。翌日、日本中央碑(記念館)や岩手県・野田玉川鉱山跡に寄り、種市温泉に泊る。

戸来岳・三ツ岳山頂 戸来岳・駒ヶ岳より三ツ岳を

1-9船形山ふながたやま(1500m)宮城・山形県 平成18年7月9日

作並温泉を7時半に出発。9時過ぎに林道に入る。厳しい悪路を40分間、慎重に運転する。大野野営場の空き地に車を止め、10時に登り始める。ブナの林の中を1時間ほど登ると樹林がなくなり、直射日光が照りつけてきた。汗だくになりながら急登をつめ11時35分山頂に着く。曇っていて視界はほとんどない。山頂には立派な避難小屋が建っていた。30分ほど休憩して下山。尾根の道から沢沿いの道となり、非常に歩きにくい。1時過ぎに、真上をヘリコプターがさかんに往復していた。升沢避難小屋の解体新築中であった。樹林の中の暗い道を1時間ほど下り、2時に元の登山口に着いた。早速着替え、松島での同窓会へ向かう。 (甲子温泉、磐梯熱海温泉、勝常寺、松島、喜多方等散策)

山頂尾根より舟形山山頂避難小屋を

1-10二岐山 ふたまたやま(1544m) 福島県 平成26年6月20日

8時過ぎに土砂降りの雨も上がり、8時45分に御鍋神社の駐車場から登り始める。すぐに八丁坂という急な登りを1時間ほどでブナ平の台地に着く。見事なブナ林が広がっていた。ぬかるみの道をしばらく行くと又、急な登りが続き、10時35分に山頂に着いた。どんよりしていたが、南東北の山々が見渡せた。 昼食後11時に下山。元の道を慎重に下っていき、12時20分に登山口に着く。今回も誰とも会わない貸し切り登山となった。

近くの御鍋神社に参拝し、二岐温泉「大和館」の渓谷露天にのんびり入り、隣の湯小屋(つげ義春)を見て帰路につく。

中腹のブナ平のブナ林

1-10大滝根山おおたきねやま(1192m) 福島県 平成26年9月27日

湯治の三春温泉を朝出発。阿武隈の鬼穴登山口から9時40分、沢沿いから緩かな尾根道を登っていく。 30分ほどでブナ平の平地に着く。ここから急になってくる。2カ所ほど岩場があるが、たいしたことはない。やがて航空自衛隊のレーダー基地のフェンス沿いに行くと、山頂・霊峰神社に10時50分に着いた。

休憩後、11時20分下山。12時15分に登山口に着いた。近くの鬼穴の岩場や、廃墟のあぶくま高原ホテルを見学後、帰路につく。

登山口より大滝根山

小野岳(1383m) 福島県 平成22年10月24日

昔ながらの大内宿を散策して、9時過ぎ近くの登山口駐車場より登り始める。緩やかに登って水場を過ぎる頃から急登となり10時前に尾根に出る。ここからブナやミズナラの林が続き、所々の紅葉が見事である。11時過ぎ、ダケカンバが目立つ頃、広々とした山頂に着いた。2等三角点と山の伝承や毎年の山開きカードがあって人気があることが伺える。昼食後、下山。1時間ほど元の道を下り登山口に着いた。

山腹のブナの黄葉

1-11五葉山ごようざん(1351m) 岩手県 令和3年7月14日

7月13日、平泉周辺の古跡を散策し、奥州市・薬師堂温泉に箔。14日、早朝に大船渡市郊外の五葉山登山口(赤坂峠)に向かう。7時、登山開始。すぐ賽の河原を過ぎ、1時間後、畳石で小休止。7合目を過ぎたあたりでシャクナゲの群落が現れるが、見ごろは過ぎた感じであった。9合目の無人山小屋(しゃくなげ荘)で小休止。真新しく水場もあり快適そうである。そこからすぐ山頂尾根の日枝神社に出てから緩やかな道を10分ほど進み、9時15分に山頂に着いた。ここまで誰とも会わなかった。広々と平坦な山頂周辺を散策して9時45分下山。途中で何組もの登山者に出会う。急登がほとんどなく登りやすく、シャクナゲの季節でもあるため人気があるらしい。 11時30分過ぎに元の登山口に着いた。車が20台以上もあった。帰路の途中にある宮沢賢治「風の又三郎」他の舞台となった種山高原に立ち寄り、物見山に登って帰路に着いた。15日に日本の棚田百選山吹の棚田等を散策した。

1-12摩耶山まやさん(1020m) 山形県 令和3年9月15日

山頂より奇峰・鎗ケ峰

鶴岡・湯田川温泉から40分、関川集落から林道に入る。思っていた以上に悪路である。慎重に運転し、登山口広場に車を止めて、8時40分に登り始める。緩やかな尾根道を登り下りを繰り返しながら1時間ほどで山頂下の避難小屋に着いた。小休止後、ここから急登となった。やがて片側が切れ落ちる尾根を慎重に登る。六地蔵と奥宮を過ぎてすぐ10時45分、山頂に着いた。誰もいない山頂で昼食・休憩し、11時過ぎに下山開始。慎重に下って12時20分、誰もいない登山口に着いた。途中、2組3人しか会わなかった。

◎16日、「砂の女」(安部公房)酒田市浜中地区を散策。「白糸の滝」(百名瀑) ◎14日、「七ツ滝」(百名瀑)・注連寺(湯殿山)

1-13泉ケ岳いずみがだけ(1175m) 宮城県 令和3年11月4日

南山麓より泉ケ岳

宿泊の中山平温泉から早朝の鳴子峡を散策して30キロ程走り、表登山口駐車場に9時過ぎに着いた。誰もいなかった。9時15分に登り始める。はじめは緩やかだったがすぐ急登の岩場が続く。標高差600m近くを一気に登る。それでも1時間半ほどで尾根道からすぐ10時40分、広々とした山頂に着いた。天気も良く人気の山なので数人が休憩していた。昼食を済ませ11時に下山。急な道を1時間ほど慎重に下り登山口に着いた。 翌日、鳴子峡や「奥の細道」で芭蕉が詠んだ『尿前』の関跡を散策し、仙台郊外の名刹・定義西芳寺に立ち寄る。