百名山41~50

41.草津白根山 42.四阿山 43.浅間山 44.筑波山 45.白馬岳

46.五竜岳 47.鹿島槍ケ岳 48.劔 岳 49.立 山 50.薬師岳

41.草津白根山(2160m)群馬県 平成10年9月28日

本白根スキー場の登山口から11時20分に出発する。曇ってはいるが視界は良い方である。20分ほど、しっかりした樹林の中の道を登ると、突然視界が開け、火口壁の縁へと飛び出した。深田久弥がコロシアムと称した火口の縁を横切るようにしてグルッと回り込み、対岸へと進む。岩だらけの平らな道から細い尾根へと取り付く頃、ガスってきた。こまくさの群生地を過ぎ、やせ尾根から這松の密集した細い道をかき分け、12時10分に三角点のある本白根山頂に着いた。周囲は笹と這松、霧で展望はなかった。10分ほどで下山。途中、火口壁最高点に立ち寄るが、ここでも展望は得られなかった。1時過ぎに登山口に着き、周囲の弓池などを散策していたら、雨が本降りとなってきた。

朝6時過ぎに自宅を出発。渋滞があり9時過ぎに渋川・伊香保ICを出て、草津へと向かう。11時20分登山口にある広場に車をとめ出発する。天気は曇っているが、まだ視界は良い方である。20分ほどしっかりした樹林の中の道を登ると突然視界が開け火口壁の縁へと飛び出した。深田久弥がコロシアムと称した火口の縁を横切るようにぐるりと対岸へと進む。岩だらけのゴロゴロした平らな道から展望所分岐に着き、細い尾根へ取り付いたあたりからガスってきた。駒草の群生地の木道をぐるっと回り込むようにして向かいの尾根に登り、細い尾根道をしばらくいくと本白根への分岐に着いた。ロープが張ってあるが、這い松の密集した細い道をかき分けながら10分ほどで三角点のある山頂についた。周りは低い這い松に覆われている。残念ながら霧のため視界・展望はきかない。10分程して下山する。15分位元の道を下って分岐につき、階段上の道を5分ほど登って火口壁最高点の白根山展望所へ着いたが、ここも霧で何も見えない。下山の途中から雨が降り出したがそれほど強くはない。10分ほど下り、1時すぎ登山口についた。軽く着替え、弓池などを散策しだした頃、雨が本格的になってきた。1時20分過ぎに帰路につく。

本白根山・三角点山頂 本白根山外輪より火口

42. 四阿山(あずまやさん) (2354m)群馬・長野県 平成10年9月23日

11時20分、あずまや(四阿)温泉高原ホテル前の登山口から牧場の柵に沿って登っていく。何回か柵を乗り越え、1時間ほどしてやっと登山道らしくなった。しばらくして笹原の中の道を越え、7合目の標識から岩混じりの急登となった。8合目を過ぎる頃、くろまめの木などの低い灌木地帯を登り、根子岳の道と合流する。尾根の狭い道を20分ほど行き、1時50分、やや急な道をひと登りして四阿山(あづまやさん)山頂に着いた。山頂には信州祠と上州祠が10m位離れて立っていた。霧が濃くて何も見渡すことができなかった。

2時10分下山。鳥居峠への道を10分ほど進んで、元のあづまや高原の道へと下っていった。3時45分に登山口に着いた。あずまや温泉に入り、帰路についた。

11時に四阿山山麓のあずまや高原ホテル前の空き地に車をおき11時20分出発。登山口からではなく牧場の柵に沿って登る。牧場の草地を30分ほど行くと登山道・標識に会う。しかし、相変わらず牧場のなかなので牛が目の前にたくさんいる。数回柵を乗り越えて牧場の道を直進していく。登りはじめて1時間近くでやっと登山道らしい道になる。30分ほど登って見晴らしの良いところで昼食・休憩する。しばらくして笹原の中の道になり、ここを過ぎると7合目の標識からはやや岩混じりの急登が続く。8合目を過ぎる頃はくろまめの木など低い潅木地帯の中を進む。ここから根子岳からの登山道と合流し、尾根の細い道を20分ほど行き、やや急な道をひと登りで1時50分、山頂につく。誰もいない。今日は8合目付近で1組4人ほどのグループと会ったでけである。雨は降ってないが霧が濃くなり展望はきかない。信州ほこらと上州ほこらとふたつのほこらが10mほど離れて山頂に立っていた。写真を撮り、軽く食事をして2時10分下山する。

鳥居峠への道を10分ほど進んであずまや高原への分岐へ進み、元の8合目へと合流し下っていく。天候は曇っていてやはり展望は望めなかった。1時間程で牧場へ入り登山道にそって3時45分、あずまや高原ホテル前についた。

ホテルの温泉に入る(1000円)。露天風呂などきれいな温泉でのんびりと過ごし、帰路についた。

7合目付近より四阿山

43.浅間山あさまやま(黒斑山くろふやま) 長野・群馬県 平成11年6月29日

11時、軽井沢から車山峠の登山口から登り始める。周囲は霧で視界はほとんどなく、肌寒い。登山道の一つ中道コースへと入り、樹林帯の中の沢沿いにある緩やかな道をしばらく進み、やがて、登りとなった。雨がぱらついてきたがそれほどではないので、傘をさしながらいく。12時に浅間山外輪ピークである『トーミの頭』についた。ここから15分ほどの尾根道を歩いて黒斑山山頂に着いた。雨はそれほどではないが相変わらず霧が濃く、すぐ向かいの浅間山本峰はおろか周囲の展望も得られなかった。下山は、中道コースの分岐を越えてガレた尾根道をしばらく進むコースから、下っていった。下ってすぐにかまぼこ型の避雷小屋に着き小休止。ここから30分ほど下り、1時30分に元の車坂峠に着いた。誰とも会わない静かな山であった。この後、黒姫の小林一茶記念館に寄り、妙高高原温泉に泊まる。

翌日、戸隠神社奥社周辺を散策した。

濃霧の山頂下の火山避難小屋

43-2浅間山(前掛山まえかけやま)(2524m) 長野県 平成19年6月13日

8時に車坂峠から登り始めた。9時過ぎに尾根にでたころ浅間山が見えてきた。9時20分、トーミの頭のピークから草スベリという壁のような道を下っていく。10時にすり鉢状の中から外輪のガレ場をトラバース気味に登っていく。岩だらけで草木一本生えていない。単調な登りから外輪山の角に着いた。前回と違って快晴の天気で浅間山本山や外輪の山々の大展望が望めた。快適な尾根道を20分ほどして11時半に浅間山第2外輪のピークである前掛山に着いた。浅間山は目の前であるが、火山ガスのため立ち入り禁止である。12時下山開始。快適に下っていったが。草スベリの壁のような急登は、今までの登山の中でもベスト3に入るくらいである。 下山路は中道を通り、2時50分、車坂峠に着いた。高峰温泉に連泊(温泉・食事・展望は良い)

外輪のトーミの頭より浅間山

44.筑波山 つくばさん(877m)茨城県

昭和50年代から10数回、各登山口より登山をしている。

45.白馬岳 しろうまだけ(2932m) 長野・富山県 平成5年8月17日

白馬からバスで猿倉まで行き、1時間ほどの歩きで大雪渓の入り口である白馬尻の山小屋についた。翌17日、6時半出発、まもなく大雪渓に入った。雪渓の上部が雲で覆われていて全容は見えなかった。雪渓を踏みしめ一歩一歩確実に歩を進めていく。3時間近く雪渓を登ってやっと尾根道に出た。登るにつれて雲海から北アルプスの山頂部が島のように連なっていた。小雪渓を登ると縦走路・鞍部の町営山荘へ。さらに、ここからひと登り、11時過ぎに白馬岳山頂に着いた。山頂からは雲海を突き破って3千メートル級の山々が顔を出していた。頂上は遮るものがないので風が強く気温も低い。20分ほどで下山。山頂下の白馬山荘で昼食をとり、12時過ぎに元の道を下っていった。下りの雪渓はそれほど滑らないが慎重に足を置く。3時過ぎに元の白馬尻につき泊。翌日、雨の中猿倉へ、その後大町温泉に向かう。

千葉発6時39分発のあずさ3号で出発。松本10時23分、白馬に11時49分に着く。白馬駅から12時30分、バスで終点の猿倉に12時57分着いた。

猿倉からやや曇りがちな天気の中を登る。雪渓の入口で山小屋のある白馬尻に2時30分に着き泊。それほど混んではいない。

翌日、白馬尻小屋を6時30分出発。出発してまもなく大雪渓に入り登りはじめる。雲が雪渓の奥を覆っていてその全容が見えない。また、夏場であり雪渓の雪質もあまり良くない。大雪渓とはいうが北国の春山なみというところである。しかし、さすがに3時間程かかる大雪渓である。気持ちの良い雪渓を終え、ガレた尾根を登る。登るにつれ雲海の上にでている山々の山頂部が顔を出し、見事に連なっていて、海に浮かぶ島のようである。小雪渓を渡り終えると縦走路・鞍部の町営山荘につく。ここからはひと登りである。雲の海から大きく突き出し片側が大きく切れ落ちた痩せ尾根の上を歩く気分は天空にいるようである。11時30分に頂上に着いた。

山頂部は遮るものがなく風も強く気温も低い。さすが3000m近くあると雲は下の方にあり、その雲海を突き破っている北アルプスの山々をほとんど見渡すことができた。20分ほどで下山し、山頂下部の白馬山荘で昼食をとる。山荘は時間の関係か思ったより静かであった。登った道を下る。大雪渓はあまり滑らないが、慎重に静かに下る。15時30分、出発地の白馬尻につき、今度は町営山荘に泊まる。サービスや設備など前日の方が良かった。こちらもほとんど宿泊客がいなかった。

翌日7時に雨の中を猿倉に向かうが1時間近くかかった。ずぶ濡れである。

大 雪 渓

46.五竜岳(ごりゅうだけ)(2814m) 長野・富山県 平成9年7月29日

キレット小屋を9時5分に出発。岩場の登り下りを何度となく、くり返しながら縦走路をいく。幾つもの狭いピークを越えるが霧が濃く視界も悪い。歩いているとそれほどでもないが休憩するとシーンとしていて何も聞こえない。ほとんど人に会うこともなく2時間以上も岩場の縦走路を越えていった。山頂近くの急な岩場を登り、1時に山頂分岐に着いた。ここから数分で五竜岳山頂。誰もいなく、しかも霧で展望は得られなかった。1時30分、下山。岩だらけの道を下り、2時10分に五竜山荘に着いた。夕方から雨が強くなってきた。 30日、5時45分に遠見尾根を下っていく。雨は降っていないが五竜岳をはじめ周囲の山頂付近は雲の中である。それでもすばらしい景色の中を歩き、10時30分にアルプス平についた。

鹿島槍ガ岳から五竜岳の縦走路にあるキレット小屋前で昼食をとり雨の中を9時過ぎに出発する。ここからの縦走路はいくつものピークを越えなければならない。岩場の道を何度となく登り下りを繰り返す。ほとんど人にあうこともなく、雨もそれほではないが霧が濃く視界があまりきかない。歩いているとそれほどでもないが休憩するとシーンとして不安感がでてくる。それこそ岩場の登り下りの繰り返しを2時間以上も繰り返す。途中から雨もやんできたが視界は悪い。最後の岩の急登をつめ1時、山頂分岐にでる。ここから数分で山頂についた。山頂には誰もいなく、しかも霧で展望はまったく得られなかった。30分ほど写真をとったりして休憩し、岩だらけの道を下って今日の宿泊地である五竜山荘へ2時10分につく。あまり混んではいなかった。濡れた雨具等を乾かしたりして休憩。夕食はカツカレーであった。夕方から雨が強く降り出してきた。

翌日5時45分、五竜山荘を出発し、遠見尾根を下っていく。雨は降ってはいないが五竜岳を初め周囲の山頂部は雲の中となってしまった。時間があるのでゆっくりと進む。途中のピーク・小遠見山に8時45分につき、30分ほど小休止。向かいの鹿島槍ガ岳や五竜岳などの山頂は相変わらず雲の中であるがそれでも展望はすばらしい。1時間ほどの下りでテレキャビン駅のアルプス平につく。周辺にはたくさんのハイキングの人がいた。

10時30分テレキャビンで下り、下山駅にある風呂に入りさっぱりとする。JR神城駅に出て12時11分発の電車にのり大町から特急に乗換え帰宅。

五竜山荘コルから霧の五竜岳

47.鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ) (2889m)長野・富山県 平成9年7月29日

7月29日、5時30分に冷池山荘を出発。霧が深く視界も悪い。1時間ほどの緩やかな登りで布引山についた。ここからいったん下って、再び霧の中、ガレ場状の中を1時間ほど登ると突然山頂へと飛び出した。7時20分、山頂には10人くらいがいた。雨と風が強く、寒さが一段ときつくなってきた。15分ほどで五竜岳への縦走路へと下っていく。山頂からは登りとはうって変わって厳しい岩場となり、慎重に下る。北峰から八峰キレットあたりは薄暗く、霧で吸い込まれそうになる。キレットの難所を回り込み9時に狭い尾根上に立つキレット小屋に着いた。

小雨の中、信濃大町駅前から5時15分の早朝1番のバスで出発する。案外とすいている。終点で黒部ダムの入り口の扇沢につくころ雨が本格的になった。雨具を着て車道を少し戻って登山口につく。6時40分、樹林帯の急な登山道をいく。道はしっかりとしているが急登が続く。雨はだんだん小降りとなったので雨具の上を脱ぎ、傘だけとした。単調な登りが数時間続く。10時30分に稜線に立つ種池山荘についた。尾根上なので風も強く霧雨なので体の冷えも早い。小屋の屋根の下で10分ほど小休止のあと縦走路の尾根道を登る。石だらけのゆるい登りを1時間ほどで爺ガ岳山頂についた。相変わらず霧が深く展望はきかない。小休止の後、尾根を巻くように下っていく。時々霧の晴れ間から黒部の渓谷が見え隠れしていたり、雷鳥が目の前をうろうろしていたりしている。12時45分に冷池山荘についた。今日は天候や曜日の関係で数人としか会わず貸し切り状態での山行であった。宿泊の手続きをし、狭い2階の部屋で荷物の整理をし、時間が早いのでのんびりと休憩。それほど混んではいなかった。

翌日、小雨の中5時30分に出発。霧もかかって視界も悪い。昨日と同じようで、ゆるやかな登り坂をいく。1時間ほどで布引山につく。ここからいったん下ってふたたび霧のガレ場状の中を1時間ほど登ると7時20分、突然山頂に飛び出した。山頂は10数人がいた。雨と風が強く寒さが一段ときつくなる。15分ほど写真を撮ったりして、五竜岳への縦走路へ下る。

山頂からは登りとはうって変わって厳しい岩場となる。慎重に下っていく。北峰から途中の八峰キレットあたりは薄暗く霧で吸い込まれそうになる。キレットを回り込むと突然真下にキレット小屋が見えた。9時、やや早いが昼食とした。

鹿島槍ケ岳・八峰キレット断崖斜面をトラバース

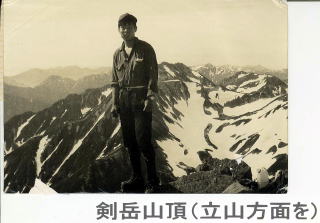

48.剱 岳(つるぎだけ) (2998m) 富山県 昭和43年7月26日

富山から立山登山口の室堂まで行き、9時、ここから歩き始める。しばらくは平坦な道を進み、雷鳥平を過ぎる頃から急登となる。衣食住すべてを背負っているので相当にこたえた。2時間ほどで別山乗越につき、ここから剱沢小屋へと向かう。小屋の周囲は雪渓が広がっていてスキーの練習をしている人がいた。2時30分、雪渓脇にテントを張り食事にとりかかる。翌26日6時、快晴・絶好の天気の中、荷を軽くして、剱山へ向かう。途中には雷鳥の親子が並んで歩いていた。急な岩を直登しながら8時20分、剱山山頂に着いた。360度遮るものがない北アルプスの大展望を1時間ほど堪能したあと、下山。元のテント場に11時40分に戻り、荷物を整理して12時に立山に向かった。

劔沢より劔岳を

前劔岳より劔岳本峰を 山頂より立山連峰を

49.立 山(たてやま) (3015m) 富山県 昭和43年7月26日

剱沢を12時に出発。雪渓を登って、立山連峰の北の端・別山に1時20分に着いた。ここから縦走路となり、剣岳の雄大なピラミットをはじめ北アルプスの山々を眺めながら快適な尾根道を行く。2時に大汝山、そして立山・最高峰の雄山に2時30分についた。ここから天気は次第に下り坂となり、霧が深く、風も強くなってきた。30分ほど休んだ後、一の越しの鞍部に向かった。一の越しから黒部ダムに少し下った空き地に4時40分、テントを張り食事を作り始めた。夕方から台風4号の影響で風雨が強くなり、テントが揺れだした。雨水がテントに入らないように溝を掘り補強をしたが、時間と共にだんだん天気は荒れだしてきた。ほとんど寝てない状態だが、翌日6時に出発。悪天候の中、薬師岳に向かう。しかし、台風が接近してきていて、立っているのもやっとという突風が吹き荒れている。五色ヶ原の湿原地帯はまだしも、薬師岳への稜線は遮るものがないため、体が吹き飛ばされそうになった。稜線上で危険を感じて引き返すことにした。28日、立山の室堂から富山県小矢部市へ行き、後輩の長谷川さんの家に泊まる。

別山尾根登山道より立山

49-2立 山 (3003m) 富山県 平成22年9月15日

10時過ぎに雷鳥平から立山連山の巻き道を一ノ越まで登っていく。あまり使われていないようで不鮮明な箇所もあるが、室堂のホテルや山小屋などが見渡せる。11時半に一ノ越の峠に着く頃、人も多くなってきた。ここからは大小岩混じりの急登となる。慎重に歩を進めていく。12時半に山頂社務所に着き、お祓いを受ける。1時過ぎ、下山するころ雨が降り出してきた。雨具をつけるほどでもないので、傘を差しながら下っていく。一ノ越から本降りとなり、整備されたジグザグの道をひたすら下っていく。室堂を過ぎ、2時半にみくりが池温泉に着いた。翌日、称名滝等を散策して金太郎温泉に泊。

みくりが池温泉より夕焼けの立山

立山連峰・カガミ谷乗越より劔岳

称名滝

◎奥大日岳 (2606m) 富山県 平成22年9月15日

朝5時半に、みくりが池温泉を発つ。まだ薄暗く静まりかえっている。雷鳥平まで30分ほど下り、別山分岐から涸沢をジグザグに登る。6時半に新室堂乗越の峠に着く。ここから立山連峰が望めるようになってきた。しばらく稜線を緩やかに登ると劔岳の雄姿が現れてくる。カガミ谷乗越から山腹の急登をひたすら登り稜線に出る。しばらく北アルプスの展望を楽しみながら登り、8時に奥大日岳山頂に着いた。ここまで誰とも会わなかった。天気は良い方なので、槍・穂高をはじめ北アルプスのほとんどの山々が見渡すことができた。8時15分に下山。30分ほど下った稜線上で「雷鳥」の親子を見つける。逃げないのでしばらく写真撮影をする。

10時に雷鳥沢に着いた。

みくりが池と立山 奥大日岳稜線でライチョウ

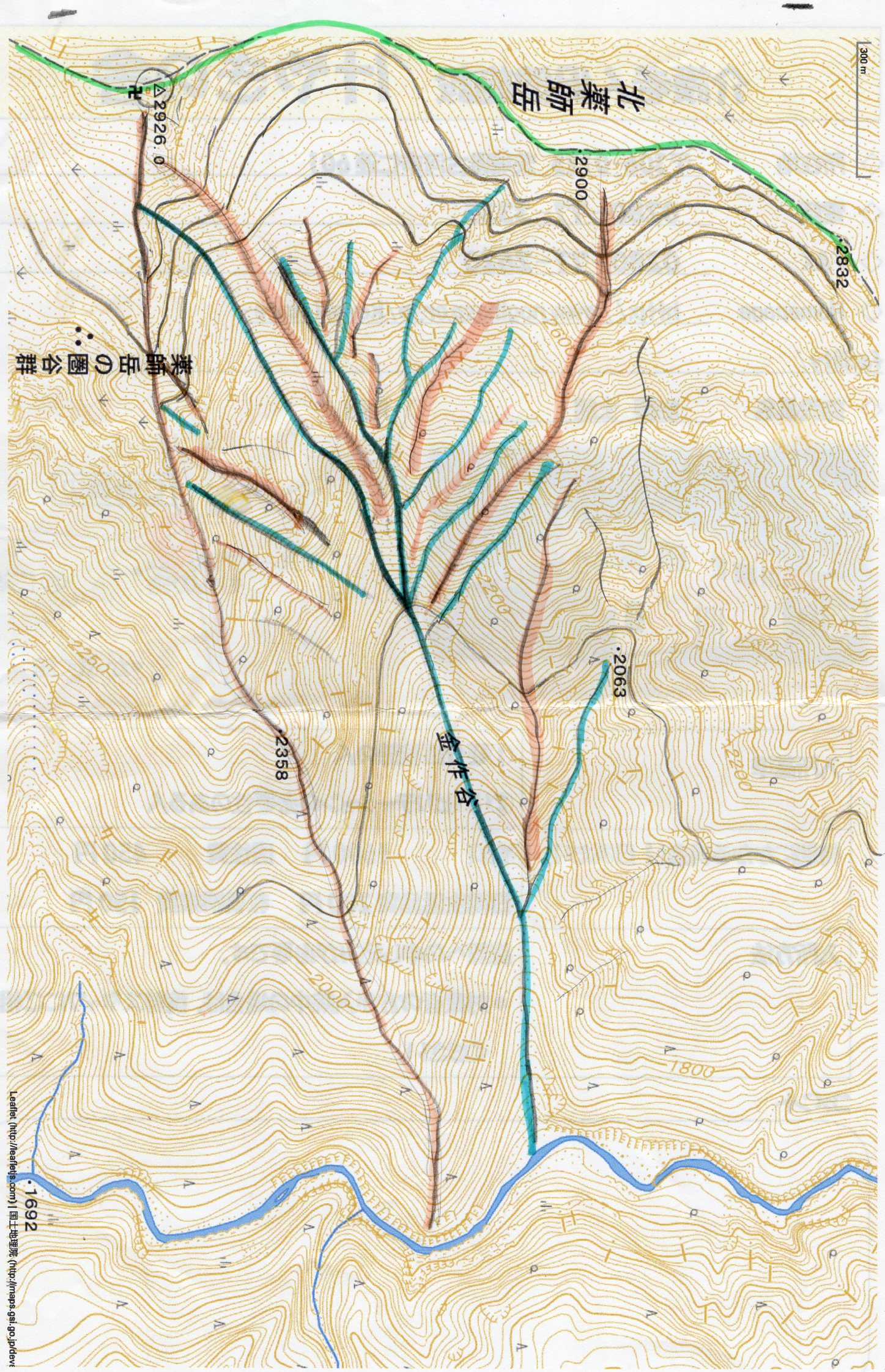

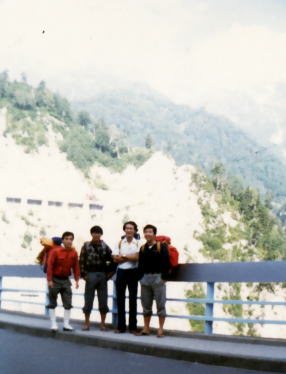

50.薬師岳(やくしだけ) (2926m) 富山県 昭和55年8月14日

新宿・20時12時発、松本行きの急行列車に同僚の長谷川、関野、増田と乗り込む。満員電車状態であった。しばらく雑談の後、仮眠をとる。

8月13日。朝の4時過ぎに信濃大町に着き、バスに乗り込む。扇沢でトロリーへ乗り継ぎ、9時過ぎに「黒四ダム」についた。さっそく地下足袋に履き替えて黒部湖を左に見ながら、ほとんど平らな道を快適に歩く。3時間ほどで「平の渡し場」につき、ここで昼食をとりながら渡し船を待った。対岸へと渡ると、今度は先ほどとはうって変わって、断崖の縁をつたう急な登り下りの連続となった。だるい体には結構こたえた。4時過ぎに奥黒部ヒュッテにつき、早速テントを張り、炊事に取り掛かる。間もなく雨が降り出し、しかたなくテントの中で食事をとることにした。雨の中を釣りに出かけた長谷川、関野が岩魚を2匹釣ってきたので早速酒のつまみとし、明日からの山行の無事を祈ることにした。

8月14日。朝4時起床。曇ってはいるが、なんとか持ちそうである。朝食の後、6時に草鞋に履き変え出発。いよいよ黒部川を遡って行くことになる。ここから先に道はない。1時間ほどは広い河原を何度か徒渉しながら進んでいく。まもなくして、両岸が次第に狭まり、やがて鋭く切り立った最初の難関「上の廊下・下ノ黒ビンガ」に着いた。両岸が垂直の壁で、その薄暗い底を激流が走っている。ダムのない時代には、山頂に降った雨が5時間で河口にたどり着いたと言われる急な流れである。ルートのとり方に迷う。すぐに、岩場の壁にぶつかった。対岸へルートをとるために激流を渡ることにした。ザックを置き、ザイルを腰に結んで水に飛び込む。浅いところを選んでも腰から胸あたりまで浸かり、流されながらやっと対岸へたどり着くことができた。雪解け水の渓流は身を切るように冷たく体を締め付けてきた。両岸で互いにザイルを固定し、増田と長谷川は2人分の荷物を背負ってつかまりながら渡る。最後に関野を引き上げるようにして全員が渡り終えた。ルートをとるために何回もこのような作業が続き、体が乾く暇がない。やがて、両岸とも岩の壁にぶちあたってしまった。ルートを見極め、岩壁を登って巻いていくことにした。ザイルを付け慎重に体を持ち上げていく。滑落やルートの不安が襲ってくる。降りる地点を慎重にさぐりながら登っていく。さらに何度か岩との格闘をくり返し、時には50㍍進むのに1時間もかかったりした。不安と緊張の連続である。3時間以上かかって黒部渓谷最大の難所「上の廊下・下ノ黒ビンガ」を突破した。それからはやや広くなり、ゴロゴロした河原を進んでいく。所々に水晶が露出しているが、残念ながら見ているしかない。昼食後、1時間ほどで次の難所「上ノ黒ビンガ」にでた。高さはゆうに500㍍は越える垂直の岩壁に囲まれた薄暗い川底の中を黙々と進んでいく。下ノ黒ビンガと同様激流が続くが、慣れたせいか1時間ほどでこの難所を突破することができた。大きな自然の真っ只中という感じである。やがて夕暮れが近づき、ルートと確実な現在位置を確

認しながら歩いていく。4時過ぎ、金作谷(きんさくだに)出会いの河原にビバークに適した場所が見つかり、テントを張って偵察に向かった。ここから上流の黒部川源流はそれほど難しい箇所はない。そこで我々は雪渓と岩場を乗りこえていかなればならない金作谷からダイレクトに薬師岳に向かうことにした。金作谷とは、標高差約1500㍍、薬師岳山頂から大きなカールを抱え、黒部渓谷に鋭く切れ込んでいる谷、それが金作谷である。金作谷出会いから見上げると頂上付近は雲で覆われているが、その雲の切れ間から白い帯のような雪渓が扇の骨のように広がっていた。しかも、その骨と骨との間には針のような岩壁が連なっていた。そして、その白い雪の帯が中腹からは1本の太い雪渓となって目の前まで迫ってくる。足がすくむ。テント場所まで薪を拾いながら戻り、炊事をしながら焚き火で濡れた服を乾かす。しかし、ほっと一息つく間もなく、雨が降り出してきた。またまたテントの中での炊事・食事となった。しかも夜中はさらに強くなってきた。

8月15日、朝になっても雨はやまない。とりあえず出発の準備はしておくことにした。5時半頃、雨は止みだしてきた。いよいよ出発する事に決断する。6時に金作谷出会いに着き対岸に取り付く。冷たい水に一気に飛び込む。水量も多く流れもきつい。流されないように慎重に渡っていく。水からあがったときは出発したばかりなので相当にこたえた。しかも、目の前にはこれから挑戦する金作谷が壁のように立ちはだかっている。

金作谷出会いからすぐに巨大な雪のトンネルにさしかかった。薄暗く、天上から水がポタポタとしたたり落ちていて、濡れた体で相当に寒かった。トンネルを過ぎると、今度はガレ場である。岩が足下から崩れてくる。体のバランスを使って岩に巻き込まれないように登っていく。まもなく、雪渓の崩れた巨大な雪塊が無数にゴロゴロしている雪渓の末端に着いた。数メートルから数十メートルはあるだろう雪のブロックがひしめいていた。3メートル以上もある深いクレパスの間を慎重に飛び越しながら越えていった。30分ほどして、雪渓についた。雪渓の高さ

は3メートル、しかも両岸は垂直に近い岩の壁である。雪渓に取り付くため、雪壁の切れ間から力任せで乗り切り、やっと雪渓の上に出ることができた。小休止、やっと一息つくことができた。見上げると、長い白い帯のような雪渓が霧の中に吸い込まれている。ジグザグに一歩一歩確かめるようにし、体を前へ前へと押し上げながら登っていく。だんだんと雪渓が細く、急勾配になってきた。下を見るとその雪渓の帯が一直線に黒部渓谷に落ち込んでいる。慎重に歩を進めていく。まだ視界は利く方なので絶えず地図と周りを睨み、現在地とルートを確認して登る。2時間ほど雪渓を登ってまもなく、幅が3メートルほどになり、垂直に近くなってきた。しかも周りは岩壁で薄暗い。壁のような雪渓をザイルを使って乗りこえていった。

出発して3時間がたち、雪渓は終わったが、今度はガレ場を越えなければならなくなった。絶えず足下の岩は崩れ落ち、1歩進んでは半歩戻されるといった具合だ。しかも、きつい登りで体力がいっぺんに消耗する。11時過ぎにガレ場の途中だが、4人がやっと座れる場所で昼食をとることにした。30分ほど休憩して、体力は回復したものの、またまたガレ場との格闘が続いていった。岩をだましだまし登らないと、岩もろとも流されてしまう。1時間ほど岩のガレ場と格闘して上部の岩壁下に着いた。座るスペースがなく、立ったまま休む。この岩場を境にして左右に沢が分かれている。どちらにするか、地図を睨む。左の沢を行くことに決断をした。しばらくして細い雪渓が続くころ、雨が降り出してきた。視界はだんだん悪くなり、十メートルくらいになってきた。最後の詰めでルートをどうとるか、慎重に地図とのにらみ合いが続く。万が一、間違っていたら遭難の危機である。自分を信じるより手段はない。同僚の3人も黙々とついてくる。時間と共にさらに視界が悪くなり数メートルとなってきた。山頂が近いことは分かるが霧でまったく見えない。2時過ぎに突然、尾根が目の前に現れ、一気によじ登る。ルートは間違っていなかった。10分ほど尾根道を登って2時15分、薬師岳山頂に着いた。8時間にわたる金作谷との戦いは終わった。山頂には誰もいなく、霧と強風の中、4人だけが晴れ晴れとして立っていた。

山頂下の薬師山荘で休憩。みんな安堵感と疲労が漂っている。3時に山荘を出発。縦走路を下り、5時過ぎに太郎山に着き、すぐ近くの太郎平小屋で休憩。その後、折立登山口へと下っていった。まもなく暗くなり、懐中電気を点け、ぬかるんだ登山道を下り、登山口である折立に着いたのは8時を回っていた。12時間以上も歩きづめで足が棒のようになり、ほとんど感覚がなくなっていた。しかし、テントと炊事の準備をする。皆、無言のままで・・

※推定ル-ト・・黒部川~金作谷~薬師岳

※推定ル-ト・・黒部川~金作谷~薬師岳二岐・右沢(向かって左側)~上部二岐・右沢(向かって左・尾根への沢)~東尾根登り10分で山頂

黒四ダム。メンバーと 薬師岳山頂(霧の中)