平成2年(1990年)~記録

燧ヶ岳 穂高岳 石鎚山 白馬岳 瑞牆山 国師岳 宮之浦岳

開聞岳 両神山 大菩薩

夜叉神峠(鳳凰山) 伊予ケ岳 清澄山

平成2年(1990年)

燧ヶ岳(ひうちがたけ) (2356m) 福島県 平成2年8月16日

檜枝岐村から沼山峠を越えて尾瀬沼へと入る。ここから遊歩道を回り、長蔵新道の登山口から登り始めた。森林地帯の中をしばらく進み、やがて単調な登りを1時間ほどいくと眼下に尾瀬沼が見渡せるようになってきた。時々、尾瀬の湿原を振り返りながら登っていく。やがて燧ヶ岳山頂の一つ「俎(まないた)ぐら」が目の前にせまる稜線を快適に登って山頂に着いた。山頂は岩がゴロゴロしていて、数人が岩の間で食事をしていた。しばらくして、もう一つのピークで最高峰の「柴安(しばやす)くら」へ一端下って、雪が残る急な登りを15分ほど登り返して山頂に着いた。ここには誰もいなかった。だんだん霧が濃くなり下山することにした。下りは尾瀬沼へダイレクトに下る道をいく。一般道でないためか、急坂で足場も悪い。1時間ほどで尾瀬 沼長蔵小屋に着き、尾瀬沼を右に見ながら木道を歩き、4時過ぎに長蔵小屋に着いた。

山頂下より尾瀬沼

鳳凰三山・夜叉神峠

白根三山を

(10月30日)

平成3年(1991年)

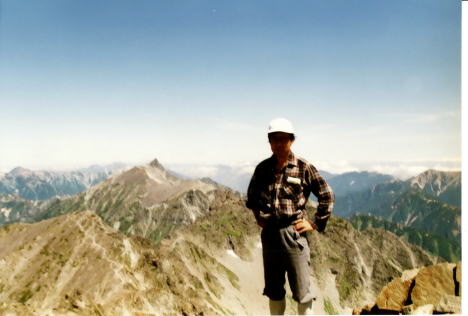

穂高岳(ほだかだけ) (3190m) 長野・岐阜県 平成3年8月16日

やや過密状態の上高地からダイレクトに岳沢へ登り始めた。単調だが登りやすい樹林帯の道を2時間ほどいくと岳沢小屋に着いた。 翌16日、6時半、雲一つない快晴の中、小屋を出発。昨日とはうって変わって急な岩場が多くなってきた。2時間ほどで前穂高岳についた。前穂高岳から吊り尾根をいく。岩のやせ尾根ではあるが天気は抜群で、周囲の景色を堪能しながら歩いていく。12時前に2回目である奥穂高山頂に着いた。やはり、人気の山だけに大勢の人たちが登っていた。天気は無風・快晴、北アルプスの山々が360度のパノラマに広がる大展望である。30分ほどで下山。上高地温泉ホテルで宿泊後、早朝の大正池を散策。

河童橋・梓川より穂高連峰

平成4年(1992年)

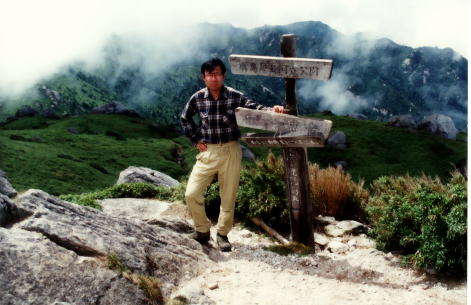

石鎚山(いしずちさん)(1982m) 愛媛県 平成4年8月3日

8時過ぎに高知市から同僚の越川、川島とレンタカーで土峠まで行き、土小屋から11時に登り始めた。夏の盛りで緑も濃く、広々とした快適な樹林帯の中を登っていく。12時に分岐点の山小屋で軽く食事をして、数十メートルもの岩場を登っていく。鎖が垂れ下がってはいるが頼らずに登り切る。1時前、石鎚山山頂の弥山についた。ここからいったん下り、鋭い岩峰である剣が峰へ登り返す。稜線を境にして岩峰が霧と青空を切り裂きすばらしい景観を見せてくれた。再び引き返し、1時30分下山。元の道を戻り、3時前に元の土峠に着いた。夕方、高知市内の「よさこい祭り」真っ盛りの市内をぶらつき、翌日、四万十川に向かった。

弥山より剣ケ峰

伊予ケ岳(いよがだけ)千葉県 6月2日

登山口集落より

平成5年(1993年)

白馬岳(しろうまだけ)(2932m) 長野・富山県 平成5年8月17日

白馬からバスで猿倉まで行き、1時間ほどの歩きで大雪渓の入り口である白馬尻の山小屋についた。翌17日、6時半出発、まもなく大雪渓に入った。雪渓の上部が雲で覆われていて全容は見えなかった。雪渓を踏みしめ一歩一歩確実に歩を進めていく。3時間近く雪渓を登ってやっと尾根道に出た。登るにつれて雲海から北アルプスの山頂部が島のように連なっていた。小雪渓を登ると縦走路・鞍部の町営山荘へ。さらに、ここからひと登り、11時過ぎに白馬岳山頂に着いた。山頂からは雲海を突き破って3千メートル級の山々が顔を出していた。頂上は遮るものがないので風が強く気温も低い。20分ほどで下山。山頂下の白馬山荘で昼食をとり、12時過ぎに元の道を下っていった。下りの雪渓はそれほど滑らないが慎重に足を置く。3時過ぎに元の白馬尻につき泊。翌日、雨の中猿倉へ、その後大町温泉に向かう。

大雪渓

平成6年(1994年)

瑞牆山(みずがきやま) (2230m) 山梨・長野県 平成6年6月11日

11時50分、瑞牆(みずがき)山荘からやや広い単調な樹林帯の中を登り始める。だんだん暑くなってきた。1時間ほどで富士見平小屋につく。ここから短い登り下りをくり返しながらいく。途中、木々の間から瑞牆山独特の蝋燭のような大岩が何本も突きだしているのが見えた。12時50分、沢を越え対岸に渡って柳坂についた。ここからは急な登りが続いていく。約1時間の急な登りであるが登山道も景観も変化に富んでいた。ヤスリ岩と呼ばれる大きな岩のそばを通って間もなく、午後2時、木の間からひょっこり山頂に着いた。晴れてはいたがガスがかかって、遠くはかすんでいた。大岩のゴロゴロした山頂で昼食を取り3時に下山。4時30分に瑞牆山荘の登山口に着いた。途中の増富鉱泉で汗を流し帰宅。

山頂よりヤスリ岩

国師岳(こくしだけ)(2592m) 長野・山梨県

平成6年7月12日

勝沼から悪路の林道を車で1時間ほど走り、大弛峠に着いた。

ここから庭園風の樹林帯を過ぎ、尾根道を1時間半ほど登って

午後2時30分、国師岳山頂に着いた。

金峰山や甲武信岳などに囲まれ、奥秩父のど真ん中であった。

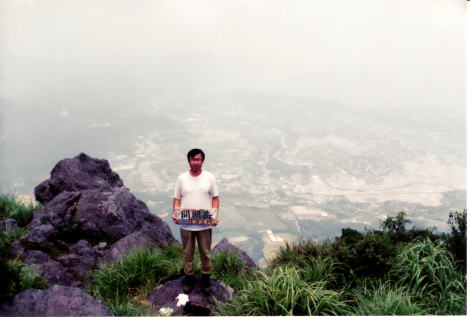

宮之浦岳(みやのうらだけ) (1935m) 鹿児島県 平成6年8月3日

屋久島空港から1時間ほどタクシーで行って、淀川(よどごう)登山口へ。着替えて2時に出発。30分ほどで新しい淀川小屋に着いた。しばらく休憩後、夕食の準備にかかる。だんだん人が増えてきた。翌3日、6時15分に出発。小屋裏の橋を渡るとすぐに急登となった。所々に大きな屋久杉が見える。1時間ほどで山間部の湿原、小花之江河(こはなのえごう)、8時に大きな花之江河に着いた。自然がつくり出した庭園といった感じである。しばらくして黒味岳からは樹林帯を抜け、快適な尾根の縦走路となった。天気は快晴、展望は抜群である。しかも、周囲には誰もいない奥深い自然の真っただ中である。幾つか登り降りをくり返し、10時20分九州最高峰、宮之浦岳についた。昼食・休憩をしながら360度の大展望を楽しんだ後、11時30分下山。反対側を下っていく。1時に第二展望台という小高いピークについた頃、ガスがかかってきた。

粟生峠より山頂

そこから樹林帯の中を下って1時50分に新高塚小屋に着いた。水場の水量が少なく、炊事に時間がかかった。夜は満天の星空であった。8月4日6時10分、小屋を出る。何度か登り降りをくり返し、7時に、縄文杉に着いた。時間的に早いとみえて誰もいない。シーンと静まり返った中、しばらく見つめていた。ここからは深い樹林の中を下り、幾つもの屋久杉を見ながら8時30分、ウィルソン株という切り株の中で休憩。ここからしばらくして森林軌道に出たころ縄文杉見物の人たちが多くなってきた。1時間ほどで誰もいなくなり、大自然の中の軌道上を歩く。途中、小杉谷の集落跡を過ぎ、11時40分に荒川ダムに着いた。

平石から新高塚小屋の尾根より 縄文杉にて

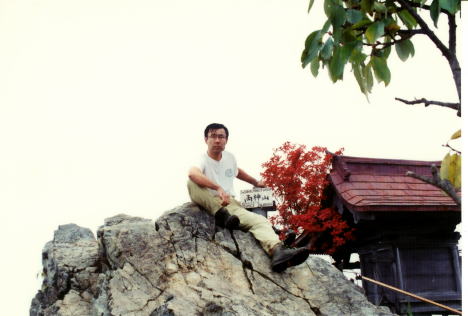

開聞岳(かいもんだけ) (922m) 鹿児島県 平成6年8月7日

鹿児島からレンタカーで開聞駅まで行き、昼食を買ってから、開聞神社近くの駐車場から登り始めた。10分ほどで登山口に着き10時30分、溝のような道を登っていく。単調な登りである。しかも標高が低く、今年の猛暑からして相当な高温になっているに違いない。サウナ状態の樹林の中、汗だくになりながら登っていく。1時30分、7合目あたりから岩場の道となり、木々の間からすぐ下に海が見えるようになってきた。12時30分、開聞岳山頂に着いた。海に突き出ている山なので今までと違った展望が楽しめる。1時に下山、螺旋状の登山道を下っていく。相変わらず汗だくになりながら2時30分、登山口に着いた。近くの開聞温泉で汗を流す。

登山口より

両神山(りょうかみさん) (1723m) 埼玉県 平成6年10月27日

秩父から林道へと進み、落合橋近くの登山口から12時に登り始めた。取り付きから急な登りが始まる。森林地帯の登山道は、木の伐採用といった感じで整備はされていない。単調な急登をつめ、1時30分に尾根の登山道と合流した。ここからすぐ山頂に着いた。山頂付近は紅葉真っ盛りという状況である。晴れてはいるが、やはり昼過ぎであり、遠くはかすんでいた。2時に下山。同じ道を下り、最後は真下に道路が見えるほどの急な道を下り、3時に上落合橋についた。最初から最後まで誰とも会わない貸し切り状態の山であった。

両神山・山頂南、梵天尾根方面

大菩薩岳(だいぼさつだけ) (2057m) 山梨県 平成6年10月31日

勝沼インターから林道を進み、11時に上日川(かみにっかわ)峠の駐車場に着いた。11時30分、快適な尾根道を登っていく。天気は曇っているが気温は高く、汗ばんできた。1時間ほどで低い樹林帯の中を抜け、雷岩の見晴らしのよい場所に着いた。しかし、曇りがちで展望はあまり良くなかった。ここから再び樹林の中に入る。薄暗く、ぬかるんだ道を10分ほど登って12時45分に大菩薩嶺の山頂に着いた。周りは木々に囲まれていて、誰もいない。1時に下山。雷岩から大菩薩峠へ下っていく。まもなく岩のゴロゴロした旧峠あたりから風も強くなり雲もかかってきた。岩混じりの小さなピークを越えて1時30分、大菩薩峠についた。昼食休憩の後、大菩薩峠の介山荘から、広い道を下り、3時に上日川峠に着いた。周囲の山々は紅葉していた。

大菩薩峠

清澄山(千葉県)白岩の紅葉 11月30日