百名山61~70

61.美ヶ原 62.霧ヶ峰 63.蓼科山 64.八ヶ岳 65.両神山

66.雲取山 67.甲武信ヶ岳 68.金峰山 69.瑞牆山 70.大菩薩岳

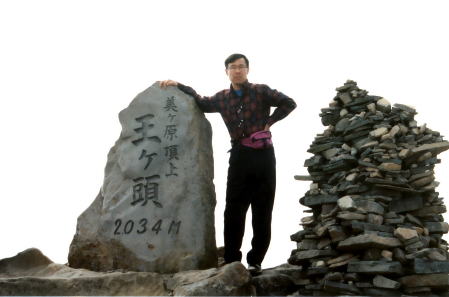

61.美ヶ原(うつくしがはら) (2034m) 長野県 平成9年11月5日

松本の浅間温泉から林道を1時間ほど走って高原に出たがその間、対向車は1台しかない。さらに山頂近くの駐車場には車はおろか誰もいなかった。さすが11月で2千㍍、相当に寒かった。ここから20分ほど登って、12時15分に美ヶ原最高峰、王ケ頭についた。山頂付近は山荘やアンテナが林立しているが閑散としている。山頂からは美ヶ原の天上の高原やそこから切れ落ちる断崖が一望できた。山頂から高原の真ん中にある美しの塔へと広い高原を歩く。曇っているとはいえ清々しい散歩といったところだが気温が0度近く肌寒い。40分ほどで塔についた。ただ広い高原に一人である。ここから、元の道を戻り、もう一つのピーク王が鼻に向かう。2時に山頂へ、ここから元の駐車場に向かう。林道からはすばらしい黄葉が輝いていた。

松本市内を抜け、郊外の浅間温泉から林道をカーブを切りながら登っていく。対抗車は1台しかないほど閑散としていた。1時間近くで高原に出る。まもなく山頂近くの駐車場に着いたが、がら空きで人ひとり見当たらない。さすが11月で2千メートル、車を降りたら相当に寒かった。

12時前に美しが丘の山頂『王が頭』をめざして登る。20分程でアンテナの林立する山頂に着く。山荘・アンテナの建物の裏側に三角点と山頂の石柱のある美しが原・最高峰『王が頭』にでた。ここからは、美しが原の広々とした高原とそこから切れ落ちた淵の崖が一望できる。しかし、反対側の穂高連峰などは曇っていた。

ここから、美しの塔をめざして広い高原をのんびりと歩く。すぐ近くに見えるが案外と時間がかかる。曇ってはいるが時々晴れ間ものぞく清々しい散歩といったところだが気温は5度前後とやはり肌寒い。40分ほどで高原の真ん中といえる塔についた。夏には牛が放牧されているだろうが今は何も見えない。人もいず、ただ広々とした高原だけである。2000Mの高さで、これだけ広い高原は日本一であろう。美しの塔から1時間近く同じ道を戻り、山頂からもう一つのピークである『王が鼻』にいく。高原の縁にある断崖である。天気が良ければ北アルプスなどが見えるはずであるが残念ながらほとんど見えなかった。駐車場に2時15分についた。今日も広い高原で一組会った以外、誰とも会わない山行であった。

駐車場で着替えて同じ林道を戻る。途中からは光の関係で抜群の黄葉が輝いていた。すばらしい黄葉のまっただ中を1時間ほど楽しみながら林道を下って松本市内に入った。

美ヶ原最高峰・王ケ頭山頂より美ヶ原高原

美ヶ原(2034m・百名山)長野県 令和4年7月20日

松本市郊外の林道を何度も曲がりながら登っていく。10時半に駐車場から登り始める。30分程でアンテナの林立する山頂に着いた。霧で展望はない。そこから20分ほど草原上の尾根を楽しみながら歩き、でもう一つのピーク・王ケ鼻の展望場に出る。雲がかかっているが、展望は何とかなる。しばらく休憩後帰路に着いた。これで3回目の「美ヶ原」であった。

美ヶ原・王ケ鼻山頂から南面尾根

62.霧ヶ峰(きりがみね) (1925m) 長野県 平成10年5月7日

蓼科山登山口から車で車山高原スキー場にいき、リフトで霧ヶ峰最高峰・車山に向かう。12時40分、山頂についた。誰もいなかった。 山頂はがらんとしていて周囲に樹木がほとんど見あたらない。そのため、四方が見渡せ、眼下にはまだ茶色の草原が広がっていた。草原の向こうに美ヶ原高原、東側には白樺湖や蓼科山、八ヶ岳などを望むことができた。

山頂周辺を1時間ほど散策して下山した。

(平成9年12月に車山スキー場。平成12年7月に霧ヶ峰湿原の八島ケ原高層湿原を一周)

たて科山登山口で着替え、車で林道を白樺湖まで戻って、車山高原スキー場につく。ここからリフトに乗り継ぎ、終点からすぐに12時40分に車山山頂に着いた。山頂にはレストハウスがあったが廃虚寸前である。勿論、営業はしていない。このハウス屋上(と言っても2階立て)から四方が見渡せ眼下に広々とした草原が大きく広がっている。そして、その向こうには昨年秋に登った美ガ原高原が見渡せ、東側には白樺湖・高原や先ほど登った『たて科山』や八ガ岳などが望めた。

リフトはもちろん山頂周辺にも数名しか人がいなかった。1時間ほど周囲を散策し下山をした。

霧ヶ峰・車山山頂より車山湿原

令和3年6月16日

9時半過ぎに車山肩の駐車場に車を止め、湿原遊歩道を雨の予報なので傘を杖代わりに歩く。広くはないが開放的な草原である。10時過ぎ分岐の車山乗越から山頂を目指す。30分ほど階段状の道を登って、11時に広々とした霧ヶ峰最高峰・車山に着いた。20年以上前に登った時に無かったドームがあった。しばし休憩の後下山した。 その後、八島ケ原湿原を散策して岐路に着いた。

八島ケ原湿原より霧ヶ峰・車山山頂を

63.蓼科山(たてしなやま) (2530m) 長野県 平成10年5月7日

白樺湖から夢の平林道を進み、7合目登山口駐車場に9時に到着。9時半に登山口鳥居を登る。なだらかな樹林帯の道を20分ほど行くと、分岐あたりから岩がゴロゴロした道になる。急な広い道を直登気味に登っていく。1時間ほどの登りで峠にある平坦な場所、将軍平についた。峠には蓼科山荘が営業しており、その前で昼食。10時15分に岩場の道を直登していく。所々に小さな雪渓が残っていて、20分ほどで山頂の縁に出た。岩を敷き詰めたようななだらかな山頂を進み、10時40分に三角点に着いた。

山頂部は直径が200メートルほど、円形状で岩だらけのグランドといった感じである。天気は快晴で、山頂からは八ヶ岳や霧ヶ峰、遠く北アルプスが見渡すことが出来た。30分ほどで下山し、12時40分に元の登山口に着いた。(平成12年7月に2回目)

朝5時、四街道ICに入り今回は京葉自動車道から首都高速そして中央道と走る。6時に八王子、途中の八ガ岳ICで食事をして、8時には諏訪南インターを出る。県道を行き、白樺湖を過ぎて夢の平有料林道を進み7合目登山口駐車場に9時に着いた。天気は晴。

着替えて9時30分に登山口・鳥居から登る。なだらかな樹林帯の道を20分ほどいく。やがて分岐点あたりから岩がゴロゴロした急な広い道を直登ぎみに歩を進める。1時間ほどの登りで峠にある平坦な場所、将軍平に着き『たて科山荘』(営業中)前の広場で昼食・小休止。ここからすぐ目前に山頂部がせまっている。休憩している中年男性2名がいた。今日の山行であった最初の人である。昼食をすませ10時15分、直登する。所々に小さな雪渓を越え、20分ほどで山頂小屋(営業は6月からで閉鎖中)にでた。ここから数分で三角点のある山頂の縁についた。10時40分、広々とした山頂周囲には誰もいない。山頂は大きな岩を敷き詰めた直径200mほどの円形状のグラウンドといった感じである。山頂中央部には神社が祭られている。ぐるりと山頂縁をまわりながら写真を撮り30分程で下山した。天気は快晴で八ガ岳・霧が峰を初め近くの山々や白樺湖等が望めた。

もとの道を快調に下って1時間ほどで元の登山口に12時40分についた。今日も数人としか会わない静かな登山であった。5月とはいえ天気・気温共に夏山に近い状態だった。

霧ヶ峰高原より蓼科山

64.八ヶ岳(やつがたけ) (2899m) 長野・山梨県 昭和50年10月10日

茅野市から5時過ぎ、朝1番のバスに乗り込み、6時に登山口である美濃戸口から歩き始めた。朝のさわやかな空気を吸いなが快適な道を進んでいく。しばらくして目の前に八ヶ岳連峰の岩の連なりが見え始め、それに向かって行くようになった。八ヶ岳が青空をバックに毅然とした塊で迫ってくる。9時過ぎに行者小屋に着き、昼食休憩の後、9時30分に小屋を出発する。森林限界を超えていて岩場の急登を2時間ほど登って11時10分に八ヶ岳最高峰、赤岳に着いた。やや霧がかかってはいたが八ヶ岳連峰はもちろん、周囲の山々が見渡せた。山頂からは岩場の尾根道で、天上の橋の上を歩く気分である。横岳の山頂を越え、硫黄岳へと縦走し、1時過ぎに下りにかかった。

2時30分、赤岳鉱泉へ、そして3時に行者小屋へ着き、泊。

八が岳岳縦走路尾根 八が岳・赤岳山頂をバックに

64-2硫黄岳2760m横岳2829m(八ケ岳) 長野県 平成19年6月23・24日

10時45分、夏沢鉱泉から元NHK気象解説者・村山貢司氏の「山の天気講座」ツアーと一緒に登り始める。夏沢峠で昼食後、硫黄岳へは1時40分に着く。無風快晴で1時間半ほど講義を受けながらのんびりする。15分ほど下って硫黄岳山荘へ。天気図作成と村山氏の気象講義を1時間ほど受ける。夕食後は、周辺の高山植物群落を散策。

翌日、4時20分頃ご来光を仰ぐ。6時に横岳へと登り始める。途中の岩場周辺には、ツクモ草(白馬岳と八ケ岳のみ棲息)やウルップ草が咲いていた。7時に横岳山頂。30分ほど展望を楽しんだ後、山荘へ。再び硫黄岳から赤岳鉱泉へ下ったころ雨が降り出してきた。気象や山の話をしながら雨の中、単調な道を下って、2時前に美濃戸口に着いた。茅野温泉に入って帰路につく。

村山氏と硫黄岳にて 硫黄岳より八ケ岳連峰を

65.両神山(りょうかみさん) (1723m) 埼玉県 平成6年10月27日

秩父から林道へと進み、落合橋近くの登山口から12時に登り始めた。取り付きから急な登りが始まる。森林地帯の登山道は、木の伐採用といった感じで整備はされていない。単調な急登をつめ、1時30分に尾根の登山道と合流した。ここからすぐ山頂に着いた。山頂付近は紅葉真っ盛りという状況である。晴れてはいるが、やはり昼過ぎであり、遠くはかすんでいた。2時に下山。同じ道を下り、最後は真下に道路が見えるほどの急な道を下り、3時に上落合橋についた。最初から最後まで誰とも会わない貸し切り状態の山であった。

山頂より梵天尾根方面の紅葉

66.雲取山 (2017m)東京・埼玉・山梨県 平成8年7月16日

奥多摩沿いの国道から林道を30分ほど入り、8時30分、終点の空き地から出発。30分ほど登っていくと三条の湯・小屋に着いた。9時、出発。小屋から単調な森林の急登をいく。時間と共にだんだん暑くなってきた。水場やブナの林を過ぎ、11時10分に尾根で分岐の三条ダルミについた。ここからは視界が開け30分ほど登って、11時40分に山頂に着いた。広々とした山頂ときれいな山小屋があり、高原のイメージである。天気は快晴だが、昼ということもありややガスぽかった。山頂で昼食休憩の後、12時15分下山。1時45分に三条の湯に着いた。

中央高速をとばし上野原ICを6時30分に出る。約1時間、奥多摩沿いの国道を進み、林道に入る。30分ほど、林道の悪路を慎重に進んでいく。8時に林道終点の小さな空き地に車を止め、着替えや食事をして8時30分過ぎに歩き出す。30分ほど登ると『三条の湯・小屋』が見えた。最近改築したらしく真新しい山小屋風の建物である。9時、一息ついてから出発する。単調な森林の中、ややきつい登りである。途中の水場で小休止し、時間と共にだんだんと暑くなってきたブナの森の中を登る。11時10分に尾根・分岐点の『三条ダルミ』につく。ここから視界が開けてきた。急な登りを30分ほど登り、11時40分山頂に着いた。天気は快晴で展望は良いのだが昼ということもありややガスぽかった。

山頂で昼食・休憩の後、12時15分下山。1時45分三条の湯に着きしばらく休憩の後、同じ道を下っていく。

三条ダルミより雲取山を 広々とした雲取山山頂

67.甲武信岳(こぶしがたけ) (2475m) 山梨・埼玉・長野県 平成7年5月27日

中央高速・須玉インターから北上し、林道終点のモウキ平から10時15分に登り始める。千曲川・信濃川源流の川沿いの緩やかな道をいく。初夏の気候、空気も木々の緑もさわやかである。12時過ぎに源流の水場についた。30分ほどここで昼食の後、尾根へと取り付く。薄暗く、所々に雪が残っている急な登りを1時間ほどすると、見晴らしが良くなってきた。尾根から山頂へはガレた岩をひと登り、2時10分に着いた。天気は快晴だが、昼過ぎということもあってガスぽかった。山頂から10分ほど下った甲武信(こぶし)小屋へと行き、のんびりと夕食の準備に取りかかった。翌日、朝日が雲海と青空を黄金色に染めていた。6時に小屋を出発。15分ほどで山頂に着いた。360度の大展望を堪能し、下山。8時30分、モウキ平の登山口に着いた。

山頂より雲海の朝焼け

68.金峰山(きんぷさん) (2599m) 山梨・長野県 平成7年10月28日

峠にある大弛(おおだるみ)小屋を6時20分に出発。気温は低いが天気は快晴である。尾根道を1時間ほど登って、展望の良い朝日岳に着いた。富士山をはじめ、青空をバックに周囲の山々が浮かび上がっていた。ここから、いったん下って樹林帯の中を進み、鉄山をトラバースして金峰山の尾根へと取り付く。すぐ目の前に特徴のある五丈岩を乗せた山頂が見える。展望の良い岩道を快適に歩き、8時15分、金峰山山頂に着いた。朝が早かったせいか誰もいなかった。雲一つない青空の真下には五丈岩や瑞牆山(みずがきやま)をはじめ、遠く南・北アルプスまで見渡すことができた。8時45分下山。好天気の中を下っていく。途中から土曜日のためすれ違う登山者も増えてきた。10時に大弛登山口に着き、悪路を下っていった。

勝沼を1時に立ち、山麓の牧丘そして金峰鉱泉をすぎ林道に入る。ややハードな道ではあるが、ゆっくりながら良いところを選んで行く。1時間ほどで峠にある大だるみ小屋に着く。手続きの後、時間があるので3時にここから奥秩父最高峰・奥千丈岳に登る。3時45分、夕暮れの影をおとす秩父の山々が見渡せる。誰もいない山頂と夕暮れになり寒くなってきたので10分ほどで下山。30分ほどで小屋に着く。夕食は泊まり客が3名、食事は山小屋にしてはやや豪華である。地酒を飲みながらのんびりした。夜間や朝方は相当に冷えた。

28日、朝食後6時20分に出発する。気温が低いが天気は快晴である。1時間ほど登って展望の良い朝日岳にでた。富士山を始めとして快晴の中、青空をバックに周囲や遠くの山々まで見渡すことができた。ここから大きく下って樹林帯の鉄山をトラバースし山頂の尾根道にでる。すぐ目の前には金峰山山頂が見える天気・展望の良い岩道を快適に歩き8時15分岩だらけの金峰山山頂に登頂した。雲ひとつない見事な青空で真下の五丈岩やみずがき山そして遠く南北アルプスまでが見渡すことができた。ただ、朝が早いせいもあるが山頂には誰もいなかった。

30分ほど写真を撮ったりして下山する。相変わらずの好天気と土曜日のためすれ違う登山者の数も増えてきた。10時には大だるみ小屋に着いた。軽く食事や付近を散策し、10時30分に悪路の林道を慎重に下っていった。

金峰山山頂 鉄山から尾根縦走路から金峰山を望む

◎北奥千丈岳(2601m)山梨県 平成7年10月27日

勝沼郊外の金峰鉱泉から車で1時間ほどハードな林道を進み、大弛峠に着いた。3時に大弛小屋を出て樹林の中を登り、3時45分、奥秩父最高峰の北奥千丈岳に着いた。誰もいない山頂から、夕暮れに染まる秩父の山々が取り囲んでいた。

中腹より金峰山を 夕方の奥秩父最高峰・北奥千丈岳

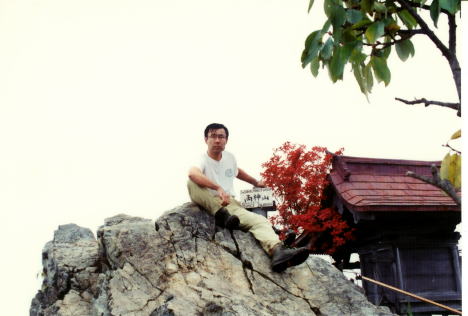

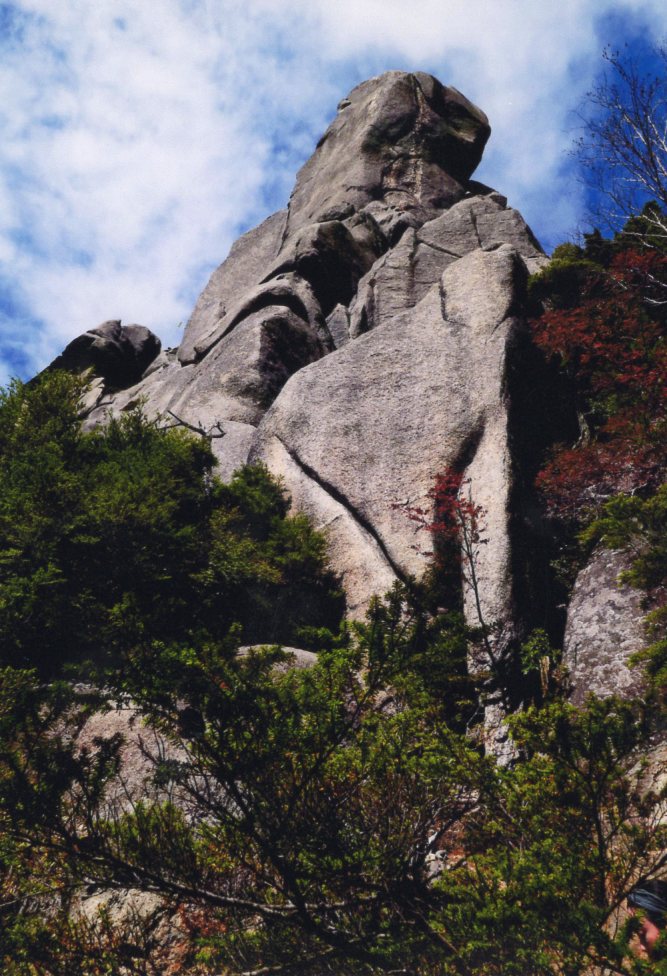

69.瑞牆山(みずがきやま) (2230m) 山梨・長野県 平成6年6月11日

11時50分、瑞牆(みずがき)山荘からやや広い単調な樹林帯の中を登り始める。だんだん暑くなってきた。1時間ほどで富士見平小屋につく。ここから短い登り下りをくり返しながらいく。途中、木々の間から瑞牆山独特の蝋燭のような大岩が何本も突きだしているのが見えた。12時50分、沢を越え対岸に渡って柳坂についた。ここからは急な登りが続いていく。約1時間の急な登りであるが登山道も景観も変化に富んでいた。ヤスリ岩と呼ばれる大きな岩のそばを通って間もなく、午後2時、木の間からひょっこり山頂に着いた。晴れてはいたがガスがかかって、遠くはかすんでいた。大岩のゴロゴロした山頂で昼食を取り3時に下山。4時30分に瑞牆山荘の登山口に着いた。途中の増富鉱泉で汗を流し帰宅。

山頂よりヤスリ岩

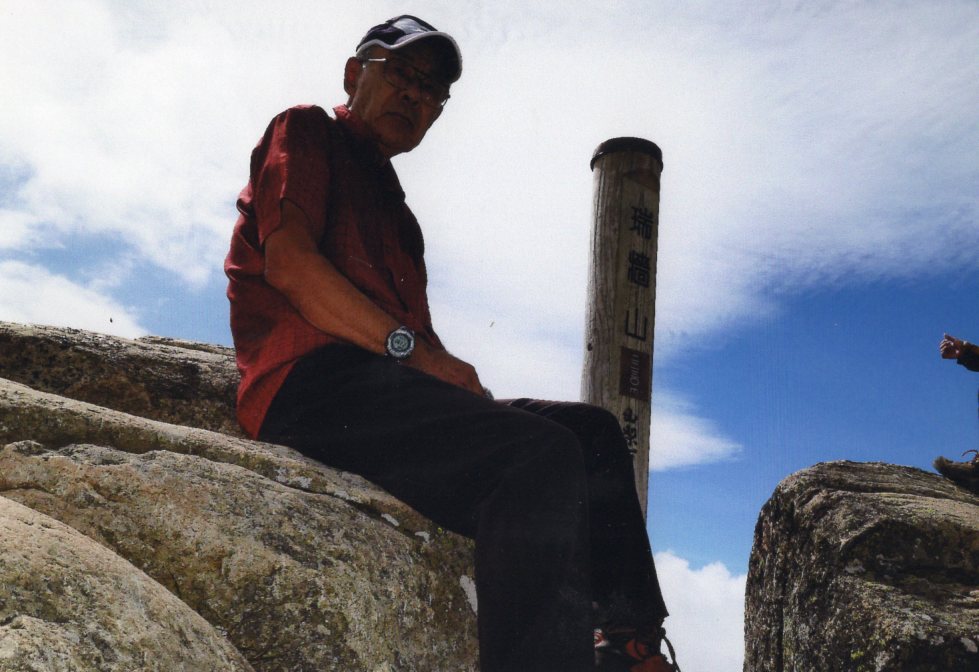

令和4年9月28日

増冨温泉から林道を15分ほどで登山口。8時20分に駐車場から樹林帯の中をゆっくり登っていく。9時過ぎに富士見平に着いた。小休止のあと一旦上ってから下っていくと樹林の間から瑞牆山の岩峰が見える。9時半に天鳥川を渡ってあkら、岩交じりの急登である。傾斜がきつい大きな岩の間を慎重に登っていく。10時10分に巨大な岩盤の山頂に着いた。30年ぶりの山頂であった。 すでに10人くらいが休憩している。曇りで遠くの山々は見られなかったがそれでも近くの山々は見ることができた。昼食後、11時50分に下山する。慎重に下っていく。2時前に元の登山口に着いた。

やすり岩

◎国師岳 (日本三百名山・2592m) 長野・山梨県 平成6年7月12日

勝沼から悪路の林道を車で1時間ほど走り、大弛峠に着いた。ここから庭園風の樹林帯を過ぎ、尾根道を1時間半ほど登って午後2時30分、国師岳山頂に着いた。金峰山や甲武信岳などに囲まれ、奥秩父のど真ん中という感じであった。

70.大菩薩岳(だいぼさつだけ) (2057m) 山梨県 平成6年10月31日

勝沼インターから林道を進み、11時に上日川(かみにっかわ)峠の駐車場に着いた。11時30分、快適な尾根道を登っていく。天気は曇っているが気温は高く、汗ばんできた。1時間ほどで低い樹林帯の中を抜け、雷岩の見晴らしのよい場所に着いた。しかし、曇りがちで展望はあまり良くなかった。ここから再び樹林の中に入る。薄暗く、ぬかるんだ道を10分ほど登って12時45分に大菩薩嶺の山頂に着いた。周りは木々に囲まれていて、誰もいない。1時に下山。雷岩から大菩薩峠へ下っていく。まもなく岩のゴロゴロした旧峠あたりから風も強くなり雲もかかってきた。岩混じりの小さなピークを越えて1時30分、大菩薩峠についた。昼食休憩の後、大菩薩峠の介山荘から広い道を下り3時に上日川峠に着いた。周囲の山々は紅葉していた。

大菩薩峠より濃霧の山頂