「百名山」31~40

31.雨飾山 32.苗場山 33.妙高山 34.火打山 35.高妻山

36.男体山 37.奥白根山 38.皇海山 39.武尊山 40.赤城山

31.雨飾山(あまかざりやま) ( 1963m) 新潟・長野県 平成11年7月17日

朝、小谷(おたり)温泉・山田旅館で朝食をすませ、6時過ぎに林道を車で10分ほど行った登山口から登り始めた。しばらく緩やかな湿原を行き、樹林帯の急坂を1時間ほど登って、ぬかるんだ道を下ったところが荒菅沢である。急斜面の荒菅沢には幅数十㍍の雪渓が残っていた。7時30分、沢を出発。樹林帯から岩のやせ尾根を1時間ほど登って広いピークに出た。ここからは遮るものがないなだらかな高原状で風が強くあたる。霧が濃いが、風が強いため、時々雲の切れ間から雨飾山頂や反対側の焼山等が見え隠れしていた。 笹平という山頂下の窪んだ穏やかな道を30分ほど進み、急な道をひと登りで山頂に着いた。9時丁度だった。山頂は雨はそれほどでもないが強風で立つのもやっと、という状態であった。もちろん、展望は得られなかった。15分ほどで元の道を引き返す。雨交じりで視界も悪く慎重に下っていった。樹林帯に入ると風もそれほどでもないが蒸し暑くなってきた。ほとんど人に会うこともなく11時40分に元の登山口についた。すぐ、近くの小谷温泉・露天風呂に飛び込んだ。

中央高速・豊科インターから国道を北上する。雨ではないが雲行きが怪しい。2時間ほど国道バイパスを走り、4時すぎに小谷温泉についた。やや時間があるので登山口まで下見することにした。10分ほどで着いた。その後、露天風呂などに立ち寄り5時頃に小谷(おたり)温泉『山田旅館』にいく。昔ながらの3階建ての建物で、3階旧館の古びた狭い部屋に入る。

古い感じの温泉場と新しくできた温泉場があるがやはり昔ながらの湯治場の方が風情がある。同じ旅館に温泉旅行作家の美坂氏が滞在していた。

朝、食堂に朝食が用意されており数人が食事をとっていた。普通の旅館で暖かい食事が早朝に準備されていることは今ではほとんどないだけにありがたい。

登山口へ車を止め雨具に着替えて6時過ぎに登り始める。まもなく緩やかな湿原を過ぎ、樹林帯の中1時間ほど急な登りである。ゆっくりと歩を進める。やがてぬかるんだ道を下り荒菅沢にでる。急な沢にはまだ幅2・30mほど残雪があり小雨が降る中、小休止する。雨飾山の山頂部は雲の中であるが対岸は沢を通して山々がみえる。

7時30分、ここから急な樹林帯をつめ、さらに岩場の急なやせ尾根を1時間ほど登ると手前の広いピークにでた。ここからさえぎるものが無いなだらかな山頂で風が強くあたる。時々向こう側に雲の切れ間から雨飾山山頂や焼山が見え隠れする。

笹平という山頂下の平原のくぼんだ緩やかな道を30分ほど進み、急な道をひと登りで9時、山頂についた。雨はそれほどでもないが強風である。ちょっと油断をしているすきに帽子が飛ばされてしまった。立つのもやっとの中、写真を撮ったりして15分ほどで下山する。展望はほとんど望めなかった。

緩やかな平原状の笹平から振り返ると山頂が見えかくれしている。元のピークからガレた急な尾根道を下るが、雨具だけで帽子が無いせいか視界が狭い。慎重に下る。

しばらくして樹林帯の中を進み荒菅沢に10時30分に着いた。小休止の後、雪渓を横断し、15分ほど登って尾根を越え再び樹林帯の中を降りていく。ほとんど人に会うことはなく小雨混じりの中を歩いて登山口に11時40分ついた。

登山口で雨具をはずし、そのまま5分ほど車で下って小谷温泉の露天風呂で汗を流し帰路に着いた。

高原状の笹平より雨飾山を

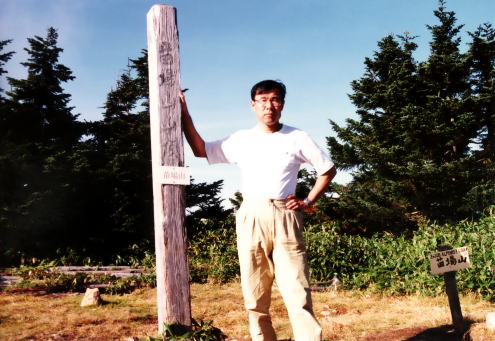

32.苗場山(なえばさん) (2145m) 新潟県 平成8年9月28日

湯沢から祓川(はらいがわ)登山口へと車で行き、10時50分にスキー場の中を登っていく。20分ほどして、開けたゲレンデからぬかるんだ薄暗い樹林帯の中を行く。12時20分に湿地帯の下の芝、1時に上の芝についた。このあたりは見晴らしの良い木道で、心地よい気持ちにさせてくれる。やがて岩混じりの高山帯となり、登りもきつくなるが、周囲の紅葉が見事に色づいてきていた。1時40分に神楽ケ峰のピークに着いた。ここからは目の前に苗場山、周囲に上信越の山並みが見渡せた。神楽ケ峰からいったん下り、途中の雷清水で休憩し、山頂まで1時間ほど登り返す。2時50分、急な登りをつめると、突然視界が開け、山頂の平原が目に飛び込んできた。これが山頂かと思われるほど、見渡す限りなだらかな湿原が続く。 「尾瀬を天につり上げた」と言われる見事な高層湿原である。その後、周囲の湿原をぐるっと散策して泊。夜は満月が湿原を照らし、幽玄の世界を演出していた。

湯沢インターから30分程で登山口である祓川に10時30分に着く。駐車場は満杯のため近くのやや広い道脇に止め、快晴の天気の中10時50分にスキー場の中を登っていく。20分程で急に開けた広いスキー場ゲレンデ脇にある和田小屋で水を補給し登山道に入る。ぬかるんだ薄暗い樹林帯の道を1時間ほど登ると途中のやや広い湿地帯『下の芝』に12時20分、同じく『上の芝』に1時に着く。見晴らしの良い木道上で小休止。ここからは岩混じりの高山帯となり登りもきつくなってきたが周囲も紅葉がみごとである。1時40分、神楽ケ峰という前衛峰につく。ここからはすぐ目の前に苗場山やそして遠く上信越の山々が見える。しばらく写真を撮ったりしながら展望を楽しむ。

ここからは急な下り坂となり15分ほどで鞍部近くに雷清水が湧いている場所に着く。唯一の水場なので満タンに詰めていく。ここからは山頂まで1時間ほどの登り返しの急登である。ここを息咳ききって最後の登り詰めると2時50分、突然山頂部の平原に着いた。ここが山頂かと思うような見渡す限りなだらかな湿原が続く。尾瀬を天につり上げたといわれる見事な展望である。宿泊の手続きを済ませ小屋の裏にある三角点で写真をとる。その後、山頂の湿原を散策をする。

夕食は地元の茸の炊き込みご飯であったが以外と美味しかった。夜には満月が湿原を照らし幽玄の世界を演出していた。混んでいるとはいえ布団は一人で使えたので助かった。

次の日朝食の後7時、すがすがしい快晴の中を出発をする。朝日をあびる周囲の山々と紅葉が今年最高の景色を提供してしてくれた。途中から休日のせいか多くの登山者とすれ違う。快適に下りコースタイムよりやや早いペースで9時50分登山口に着いた。

神楽ケ峰・雷清水より紅葉の苗場山

33.妙高山(みょうこうさん) (2454m) 新潟県 平成10年6月14日

高谷池ヒュッテを6時30分に出発。緩やかな登りの後、黒池湿原に下っていく。30分ほどで湿原が見えだした頃、霧の晴れ間から妙高山が顔を出した(この時だけ)。7時過ぎに黒池ヒュッテにつき10分ほど休憩の後、妙高山の外輪を登っていく。1時間ほどの急登で大倉乗越、ここからいったん下り、雪渓を15分ほど登り、再び岩の登りとなって9時30分山頂に着いた。風雨が強く、岩陰で食事をして南峰に向かう。10分ほどで南峰に着き、ここから急なガレ場を下っていく。周囲は霧で目標物もなく、赤茶けた岩だらけなので道を間違えないように慎重に歩を進める。1時間ほどで森林地帯に入り単調な道となる。12時45分、登山口にある河原の露天風呂についた。

牛どんの朝食後、高が池ヒュッテを6時30分に出発。天気予報では今日1日雨ということである。しかし、曇ってはいるがしばらくは持ちそうである。はじめ、やや緩やかな登りの後、黒池湿原へ下っていく。30分ほどして黒池ヒュッテと湿原が見え出すころに突然向かい側に妙高山が顔を出した。見えたのはこの時だけである。10分ほどで黒池ヒュッテにつき、雨具をいつでも出せる状態にして休憩。7時15分、黒池ヒュッテを出発。1時間近くの急な登りで大倉乗越の峠につき、外輪のの内側をトラバース緩やかに下る。分岐で小休止して、山頂を目指す。初めは雪渓を15分ほどつめ、急な登りをいく。途中から雨が降り出し雨具を着る。分岐から1時間ほどの急な登りをいき、最後は岩だらけとなり、まもなく三角点のある妙高山北峰・山頂に9時30分着いた。雨と風が強いが数人が登ってくる。岩陰で軽く食事をして霧が濃い中を行く。10分ほどで南峰につく。南峰からは急なガレ場を下る。雨と風そしてガス、しかも眼鏡が曇ってしまい視界が不良。周囲は目標物がない赤茶の岩だらけで道を見失わないよう慎重に歩を進める。

1時間ほど急坂を下り、岩場にさしかかる。足場と鎖がありそれほど難しくない。

ここからは森林地帯に入り単調な山道である。10時40分、1時間ほどで分岐につき小休止。雨も小降りとなり上の雨具を脱ぐ。燕温泉分岐から川沿いの道を下る。雨も止み誰とも会わず森林の中を1時間ほどいく。やや疲れが出てくるころ、12時45分、登山口の河原にある露天風呂に着いた。小さな更衣室と無料のやや広い露天風呂があるだけであるが疲れが一気にとれていく感じである。山と川の間にありのんびりとできる。

ここから10分ほどで小さな燕温泉街にでる。バス停でバスを待つ間に雨が降ってきた。バスには乗客は3名でそのままJR関山駅に着いた。14時25分、関山発で長野に向かい新幹線で帰宅。

黒池湿原上部より妙高山

34.火打山(ひうちやま) (2462m) 新潟県 平成10年6月13日

10時30分、曇天の空模様の中、笹ヶ峰の登山口から登り始める。50分ほど緩やかな登りで黒沢に架かる倒木を渡り小休止。ここから十二曲がりの急登を1時間ほどつめ、黒池の分岐に着いた。やがて平坦な湿原状の道になったと思ったら雨が本降りとなってきた。傘をさして木道を急ぎ、1時30分に高谷池ヒュッテに着いた。雨具に着替え、サブザックを背負って1時45分に小屋を出た。水芭蕉の咲く高谷池から天狗の原の高層湿原をすぎ、登りにかかる。尾根に出るとだんだん風と雨が強くなり、突風が吹くと飛ばされそうになる。岩だらけで霧が濃い中を慎重に登って3時に山頂に着いた。強風で立っているのもやっと、という状態であった。下山も風雨が激しいが、1時間ほどして高層湿原に着くと見事な湿原植物が出迎えてくれた。この日はヒュッテに泊まる。

5時15分、佐倉始発の電車で出発。東京から新幹線で長野。軽く食事をして9時長野から妙高高原駅(9時40分)へ。ここからタクシーに乗り1時間ほどで笹ガ峰の登山口につく。

10時30分、曇天の空模様の中をやや緩やかな登はじめる。50分ほどで黒沢という大きな沢を横切る。橋の変わりに大きな木を渡してある。ここで小休止をする。11時20分、黒沢からやがて十二曲がりという急登をゆっくりと歩を進めていく。12時45分、1時間ほどの急登が終わり富士見平という黒池への分岐点につく。ここからはやや平坦になる。しかし、ポツポツと雨が降り出し傘をさしながら歩く。本降りとなった頃、1時30分高谷池ヒュッテに着いた。宿泊の手続きをし(2食5000円)、雨具に着替えサブザックで1時45分に山頂をめざした。相変わらず雨が降っている。

水芭蕉などの湿原植物の咲く高谷池から天狗の原の高層湿原をすぎ、登りにかかる。尾根にでるとだんだん風と雨が強くなり、飛ばされそうな突風が体を襲う。岩だらけで霧も濃く道を失わないように慎重に歩く。それでも2・3組かが下山してくる。

3時に山頂に着く。誰もいない。しばらくして1組3人が登ってきたので写真を撮ってもらう。強風で立っているのがやっとである。直下の這松で10分ほど小休止し下山開始。相変わらず強風と濃霧そして岩のゴロゴロした道を下る。1時間程で元の天狗の原の高層湿原につきやや雨が小降りになる。視界は悪いが見事な湿原が広がっている。ゆっくりと歩きながら水芭蕉など湿原植物の群落を楽しむ。

4時過ぎにヒュッテにつき宿泊。やや混んではいるが、それでも余裕がある。夕食はハンバーグカレー。のんびりと山の一夜をすごす・

濃霧の山頂 高谷池湿原から火打山を

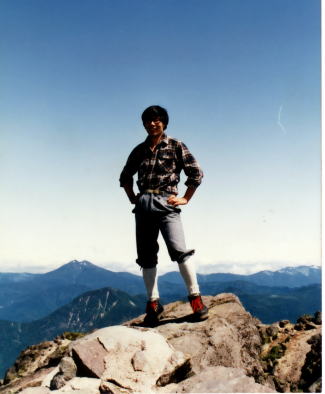

35.高妻山(たかつまやま) (2353m)新潟・長野県 平成11年8月25日

24日、1時に戸隠登山口から登り始める。沢沿いの穏やかな道を1時間ほど行く。大きなナメ滝や枯滝の帯岩と呼ばれる難所を慎重に越え、水場で水を補給して3時35分、一不動避難小屋に着いた。早めに食事と就寝の準備する。夕方から雨。

25日、5時30分に小屋を出る。山の下は霧がかかり上はまぶしいほどの青空である。樹林帯の尾根道を二釈迦、三文殊と幾つかのピークを越え、6時50分にやや広いピークの五地蔵岳に着いた。ここから北には高妻山や妙高連峰、西に戸隠山と北アルプス、東には黒姫山が見渡すことができる快適な縦走路となる。しかし、昨日の雨で道がぬかるみ、笹が覆いかぶさっていて濡れながら登り下りをくり返していった。最後の山頂への登りは沢状の急な登りをつめて南峰の十阿弥陀へ、ここからすぐ、8時10分に高妻山山頂へ着いた。誰とも会わなかった。15分ほどで元の道を引き返し、小屋で荷物を整理して11時50分、登山口についた。

12時すぎに戸隠キャンプ場に着いた。時々小雨がぱらついているが、とりあえず準備をして1時前に傘をさしながら出発する。しばらくして雨も止んできたので傘をしまう。10分ほどで牧場を抜け登山口に着き、すぐ沢沿いの緩やかな登山道を登る。単調な道を1時間ほどいくと10メートルほどの大きなナメ滝に出る。そこを登り、すぐに帯岩にさしかかったところで今日初めての登山者(4名)と出会う。難所と言われる大きな枯れ滝である帯岩を慎重にトラバースする。鎖がついてはいるが足場はしっかりしていてそれほど難しくはない。そこからすぐに水場につき小休止し、今日と明日の炊事の水を補給する。3Lほど入れる。しばらく枯れ沢を登り3時35分に一不動避難小屋についた。ここで今日は宿泊とする。小屋には関西から来た20代の青年が一人いただけである。入り口の戸は閉まりが悪くすきま風が入ってくる。暗くなる前に稲荷寿司とカップラーメンの夕食を済ませ早めに寝袋に入る。

朝方に強風と雨の音がしてやや心配になってきたが4時過ぎ暗い中、朝食を準備する。相当に冷え込んでいて、フリースを着込みながら食事をとる。やがて明るくなってきた外をみて見ると天気は良くなりそうでひと安心である。泊まりの荷物を小屋にデポし5時30分過ぎに出発した。

天気は下の方は霧がかかっていて幻想的であるが、空はまぶしいほどの青空である。樹林帯の尾根道を登り二釈迦、三文殊といくつかのピークを登り降りしながら、6時50分、やや広いピークの五地蔵岳につき小休止する。ここから北に向かい、真正面に高妻山や妙高連山、西に戸隠山と遠くに北アルプスの山々、東には黒姫山が見渡せる雲一つ無い絶好の好天の中、登り下りの道を歩く。

しかしながら、昨日の雨で道がぬかるんでいたり覆いかぶさるようにして笹が道をふさいでいて、しかも誰も通らないため、濡れながら登り下ったりして高妻山へと向かう。最後の山頂への登りは沢状の急な登りをつめ南峰の十阿弥陀へ、そこからすぐに三角点のある高妻山山頂に8時10分着いた。誰もいない山頂で15分ほど写真を撮ったりして展望を楽しむ。だんだんと雲が多くなり、今まで見えていた北アルプスの山々が見えなくなってきた。

山頂を後に元の道を引き返す。急な道で、笹におおわれ、相変わらず濡れながら登り下りをくりかえす。9時50分、五地蔵岳に、ここでぼちぼち何人かに会うようになってきた。そしてさらに何度も登り、下って10時30分元の一不動小屋に着いた。ここで15分ほど休憩し沢沿いの道を下っていく。ここからは誰とも会わず、11時50分にふもとの戸隠牧場に着いた。

山頂より戸隠山と遠く北アルプス

36.男体山(なんたいさん) (2484m) 栃木県 平成9年5月28日

8時20分、中禅寺湖畔・二荒山(ふたらさん)神社の鳥居をくぐり石段を登っていく。石段から樹林帯の登山道となり、だんだん汗ばんできた。3合目から林道へ出て、4合目からは再び荒れた登山道に入った。さらに6合目を過ぎると岩のゴロゴロした道を直登していくようになる。眼下には中禅寺湖、そして湖をとり囲むかのように白根山・皇海山や上州・日光連山が広がっていた。11時35分、山頂の鳥居をくぐり二荒山神社奥宮についた。山頂からは360度の大展望である。遠くは飯豊連峰や会津駒ヶ岳が雪をまとっていた。すぐ真下の戦場ヶ原の向こうには燧ヶ岳、白根山、そして日光の山々が望めた。12時30分に下山。初夏の快適な陽気の中、眼下の中禅寺湖に向かって下っていく。2時20分に二荒山神社についた。戦場ヶ原を散策して帰路に就いた。

8時に二荒山神社前の駐車場につき着替える。天気はややガスが出てはいるが上々である。8時20分に二荒山神社で登拝料500円を払いお参りをして鳥居をくぐる。はじめ石段を登り1合目。そこから樹林帯の中をしばらく行く。汗がじわじわと出てくる。途中3合目から林道になり林道脇で小休止。9時に出発。そこからしばらく20分ほど林道を進み4合目の鳥居から荒れた急坂をジグザグに登っていく。6合目をすぎると岩のゴロゴロした道を直登する。眼下には中禅寺湖がすぐ下に広がっている。

8合目の神社で休憩し、10時50分再び直登していく。9合目からガレキになり視界が開けてくる。湖やそれを囲むように白根山・皇海山をはじめ上州・日光連山が広がっている。足元には所々に雪が残っていた。

11時35分山頂の鳥居をくぐり二荒山神社奥宮につく。山頂からは360度の展望が望め、遠く飯豊連山、会津駒が白い雪をまとっている。近くは戦場ガ原の向こうにひうちケ岳、至仏山、湖の向こうには白根山、武尊山、そして皇海山が望めた。約1時間ほど写真、昼食・休憩し12時30分下山する。夏らしい気候の中を快適に下っていき、2時20分に元の二荒山神社についた。

今年はじめての本格的な登山のためペース配分・装備など検討しながら登った。

山頂下より奥白根山と戦場ケ原

37.奥白根山(おくしらねさん) (2578m) 栃木・群馬県

◎昭和57年、59年7月、奥白根山登頂 ◎昭和58年7月、全山縦走

◎平成4年6月、 奥白根山登頂 ◎平成12年6月26日

奥白根山山頂(遠く燧ヶ岳) 菅沼より奥白根山

平成12年6月26日

丸沼温泉を出て、8時20分に菅沼登山口から登る。雨模様なので傘をさしながら登り始める。樹林帯の中を1時間半ほどで弥陀ガ池につく。ここからは岩まじりの急登を詰め、10時50分に山頂に着いた。雨は小降りだが霧で何も見ることが出来なかった。これで6回目となる山頂である。12時50分に登山口につき老神温泉へと向かった。

38.皇海山(すかいさん) (2144m)群馬・栃木県 平成14年6月1日

5月30日、2時30分、銀山平を出発。1時間ほどの林道歩きで登山口の一の鳥居、ここから登山道らしくなった。4時40分、誰もいない庚申山荘に着いた。自炊・夕食後、8時就寝。

6月1日、3時半に起き、4時40分に小屋を出る。しばらくして岩場の登りとなり、庚申山山頂に着いた。山頂下から皇海山とそれに続く鋸山の尾根が雄大な姿で望めた。ここから尾根の縦走路となり樹林帯の中の上り下りを何度も繰り返していく。鋸山の手前から岩場が現れ緊張を強いられる。慎重に乗り越え、7時30分過ぎに鋸山に着いた。ここから真っ正面に皇海山がそびえていた。すぐ、急斜面を下り、不動沢コルから1時間ほど登り返して9時、誰もいない皇海山山頂に登頂。樹林に囲まれていたが深山のど真ん中である。20分ほどして下山。鋸山を越え、六林班峠に向かう。笹原の道を進み、峠から高原状態の平らな道を2時間ほどで山荘に着いた(途中で猿に囲まれたが何とか追い払った)。山荘で荷をまとめ、昨日の道を下っていく。3時30分に銀山平に着いた。温泉に入り、泊。

庚申山から鋸山の縦走路より皇海山

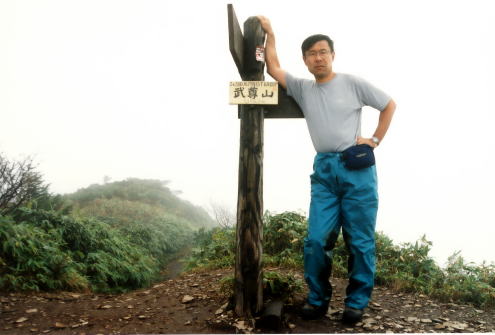

39.武尊山(ほたかやま) (2158m) 群馬県 平成8年10月9日

藤原温泉を出て武尊(ほたか)神社の駐車場に車を止め、7時25分、林道を出発。雨は降っていないがシーンと静まり、空もどんよりしている。8時10分、林道から北西に伸びる尾根の沢沿いの細い道を登っていく。雨風が強くなり、急な登りが続く。9時過ぎに宝台樹尾根の登山道と合流し、10分ほどで手小屋避難小屋に着いた。小屋といっても大きめのドラム缶といった感じである。昼食のあと、雨具に着替え、9時30分、再び細い尾根を登っていく。途中何回か大きな岩場を登りながら手前ピークにつき、ここから低い灌木の道をひと登りして11時に山頂にでた。しばらくして急速に天気が回復し、周辺の山々の紅葉が太陽に照らされていた。11時20分下山。紅葉の樹林帯のど真ん中を切り裂きながら下って行く。1時20分林道に出た。今日も誰もいない山であった。 下山後、武尊神社近くの裏見の滝を散策して帰路に就いた。

あわただしく朝食をとり旅館を6時45分出発。舗装された林道を20分ほど行き、武尊神社前駐車場に車を止める。7時25分、すぐそばの車止めから林道を行く。まだ、雨は降っていないがシーンと静まり空もどんよりとしている。8時10分、林道から山頂より北西に延びる尾根に取り付く沢沿いの細い道を登る。途中から小雨が降りだしたので傘をさすがだんだん雨・風も強くなった。樹林帯の急登が続く。9時過ぎに尾根との道に合流し、10分ほどで手小屋避難小屋に立ち寄る。 尾根上から10m位下った沢沿いにある数名しか泊まれない蒲鉾型の小さな小屋というよりちょっと大きめなドラム缶を横にしたようなものである。ここで昼食をとり、雨具に着替える。高さが1.5メートル位しかないので立って着替えるという訳にはいかない。9時30分、細い尾根道を登っていく。途中何回か大きな岩場を登り、手前のピークにでるが展望が利かず山頂はガスの中であった。

11時、誰もいない山頂に着く。相変わらず展望が利かないが簡単に食事をし写真をとる。時々風が吹いた時に近くの山々が見える程度である。しかし、急速に天気は回復してきた。雨具をとり、11時20分下山を開始。天気が良くなり周辺の山々の紅葉が太陽に照らされ見事である。しばし、周囲の紅葉を堪能できた。今日1日、誰とも会わず、貸し切り状態の山行であった。1時10分に林道にでた頃はほとんど雲一つない快晴状態であった。

2時30分、近くの裏見の滝周辺を散策して帰宅。

中腹登山道から、雨上がりの黄葉

40.赤城山(あかぎさん) (1828m) 群馬県 平成7年10月18日

10時、赤城山麓の大沼(おの)・大洞から15分ほどいった登山口から登り始めた。30分ほど樹林帯の中を登り、中間点の見晴台についた。周囲の紅葉した山々や沼が見渡せる絶好のポイントである。ここからやや岩が多くなってきた登山道を登り、11時過ぎに赤城山最高峰、黒檜山(くろびやま)山頂についた。10月半ばとはいえ相当に暑かった。30分ほど昼食・休憩のあと縦走路を行く。いったん下った場所から振り返ると半月状の黒檜山が紅葉に染まっていた。12時20分、途中のピーク・駒ヶ岳についた。天気は快晴で、見晴らしも良い平坦で快適な縦走を堪能しながら歩く。まもなく、尾根道から急な鉄の階段を降り、下っていった。1時に元の大洞の駐車場に着いた。着替えて、赤城神社や大沼周辺を散策後、帰路に就いた。

前橋インターを8時に出て、混雑している市内を抜けて1時間ほど山道を進み、9時30分大沼付近・大洞に着いた。車を止め9時45分、着替えて車道を歩く。大沼や赤城神社を左にみて15分ほどで登山口につく。ここから30分ほど樹林帯の広い尾根への急な中を登り、中間点の見晴らしの良いところにでた。周囲の紅葉した山々や沼が見渡せる絶好のポイントである。あとひと登りで山頂である。ここからは岩が多くなってきた。10月の紅葉時期とはいえ相当に暑い。汗びっしょりになった。Tシャツがビショビショになるほどである。11時すぎに赤城山最高峰・黒檜山(1828M)に着く。30分ほど昼食をとり11時45分縦走路の尾根沿いを下っていく。ほこらを通り、丸木の階段を下りて振り返ると半円状の黒檜山の紅葉がみごとであった。30分ほどで途中の駒ケ岳についた。天気は快晴で見晴らしも良い平坦で快適な縦走路を進む。まもなく尾根道から急な鉄の階段をいくつか降り広い道を下山する。1時前に大洞の駐車場に着いた。天気も良く、紅葉が最盛期であった。下山後、赤城神社や近くを散策しながら帰路についた。

紅葉の大沼湖畔より赤城山最高峰・黒檜山