「日本百名山」21~30

21.安達太良山 22.磐梯山 23.会津駒ケ岳 24.那須岳 25.魚沼駒ケ岳

26.平ケ岳 27.巻機山 28.燧ヶ岳 29.至仏山 30.谷川岳

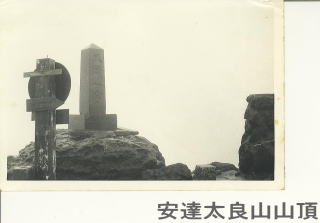

21.安達太良山(あだちたらやま) (1709m) 福島県 昭和42年7月4日

一切経山下山後、安達太良山の北、土峠でバスを降り、30分ほど歩いて2時に野地温泉から登り始めた。急な稜線をつめ、鬼面山に3時、ここから縦走路に入る。箕輪山に4時10分、そして鉄山へと登り返し、4時40分に鉄山避難小屋へと入る。誰もいない暗い小屋で食事を作り、早めに休む。夜になって風雨が強くなり、激しい音で熟睡できなかった。翌日、8時に霧が濃い中、安達太良山を目指す。目標となるものがなく、途中で道が分からなくなり、くろがね小屋へ行くことにした。ここでしばらく休憩後、山頂へ向かう。誰もいない登山道、そして山頂。相変わらず霧だけが静けさを呼んでいた。11時20分、山頂から再びくろがね小屋へ戻って休憩し、2時に下山。4時に岳温泉についた。夕方、猪苗代湖に向かった。

くろがね小屋にて

21-2安達太良山(あだたらやま) (1700m)福島県 平成13年10月13日

12日、安達太良山北側の野地温泉で紅葉を眺めながら温泉をにつかる。その後、二本松へ向い市内を散策して、高村智恵子の生家を見学する。夕方、奥岳温泉で泊。

13日、奥岳温泉を8時前に出発。雨は止んではいたが相変わらず強風が吹いていた。ゴンドラで1300メートルまで行き、そこから登り始めた。ぬかるんだ緩やかな道を登り、30分ほどして樹林が無くなったころから雨と強風が吹き荒れてきた。9時30分、山頂に着いたが、強風で吹き飛ばされそうになる。すぐ、下山。1時間ほどでくろがね小屋につくころ天気がやや回復。周辺の紅葉は見事であった。15分ほど休憩後、1時間ほど下って、11時50分に奥岳に着いた。岳温泉で入浴してから、湯野上温泉での同窓会に出席。

くろがね小屋付近の紅葉

22.磐梯山(ばんだいさん) (1819m) 福島県 昭和42年7月5日

猪苗代の駅を5時に出て、早朝の静まりかえった猪苗代の町並みを抜け、スキー場のゲレンデ脇を登る。すぐ下には猪苗代湖が広がっていた。しばらくして樹林帯の急な登りをつめ、鏡沼に7時40分、そして山頂下の弘法清水の水場に8時30分に着いた。10分ほど休憩し、ひと登り9時に山頂に着いた。山頂は雲に覆われ展望は得られなかった。9時10分下山。下りは、反対側の檜原湖、五色沼方面へと下っていった。下山路は火山の跡が今も残る荒々しさであった。爆裂火口の跡をすぎ、裏磐梯・檜原湖に11時45分に着いた。檜原湖・五色沼周辺を散策後、会津若松へと向かった。

平成20年5月13日

9時50分に八方台登山口から登り始める。30分ほどで中ノ湯跡に着く。霧の中、温泉宿がぼんやりと建っていた。ここから本格的な登りとなるが、残雪で不鮮明な登山道が何カ所かある。

11時に弘法清水に着いた。40年前に来た時には小屋がなかったが、2件が営業していた。ここから風雨が強くなってきたので雨具を着て20分ほどで山頂に着いた。霧で展望は得られなかった。11時40分下山。元の道を下って1時5分に元の登山口に着いた。午後、五色沼散策。(中ノ沢温泉、飯坂温泉泊)

乙字の滝(百名瀑)

23.会津駒ヶ岳(あいづこまがたけ) (2133m) 福島県 平成10年10月15日

朝6時、檜枝岐村の民宿を出て、車で10分ほど林道を走り、登山口に着いた。6時40分に梯子の階段を登り、登山道へと入る。しばらくは樹林帯の中の急登が続く。きつい登りだが心地よい。8時に中間地点の水場に着いた。一息入れて、1時間ほど登ると時々燧ヶ岳や尾瀬の山並み、そして会津駒ヶ岳が樹林の間から見えるようになってきた。やがて高層湿原となり、見晴らしも良く、気持ちの良い山歩きとなった。9時に駒の小屋に着いた。昼食の後、山頂を目指す。しばらくは湿原の木道を進み、樹林の中を一気に登って、9時40分、会津駒ヶ岳山頂に着いた。天気も良く周囲の山々や高層湿原を見渡すことができた。10時下山。元の道を下る。11時に水場に着く頃はじめて何組かの登山者に会った。紅葉のまっただ中を下り、12時前に登山口に着。檜枝岐温泉に向かう。

山頂手前の尾根登山道より山頂を

24.三本槍岳 『那須岳』(1917m) 福島・栃木県 平成9年10月7日

小雨の中、那須岳・峰の茶屋登山口から10時30分に登り始める。道は広くしっかりしている。1時間ほどで尾根の分岐、峠の茶屋に着く。ここから剣が峰といわれる岩の道を行くがそれほどでもない。縦走路の途中から朝日岳に向かう。11時30分に山頂についたが遮るものがないため雨と風がもろに当たってくる。再び縦走路に戻り、しばらくしてぬかるんだ滑りやすい道となってきた。緩やかな登り下りの後、1時10分、三本槍岳への急登をつめ、広い山頂に着いた。誰もいない山頂で昼食をとっていたら急に天気が回復。見事な紅葉が周囲の山々を染めていた。1時35分下山。青空と紅葉のど真ん中という快適な天上の縦走路である。熊見曽根山から隠居倉山を一気に下って、3時40分に三斗小屋温泉に着いた。

那須岳ロープウェーから霧の林道を5分ほど行き『峰の茶屋』駐車場へ車を止め、着替えのためトイレにいく。雨が小降りとはいえ肌寒い。天気は午後には快復の予報ではあるがやや不安が残る。10時30分、出発。雨は降ってはいるが道はしっかりとしている。1時間ほど登って茶臼岳・朝日岳のコル『峠の茶屋』につく。雨宿りをするところはないので傘をさしてひと休み。ここから剣が峰といわれる岩だらけの道をいくがそれほどではない。途中の縦走路・分岐から『朝日岳』に向かう。11時50分山頂着。さえぎる物がないため雨と風が強い。山頂下の岩場で風を避け、傘をさしながら軽く食事をとる。20分ほど休んで、ここから再び縦走路に戻る。風雨が強く傘はきかないので雨具だけとなる。道はぬかるんで滑り安い。だんだん雨も小降りとなり視界もきくようになった。途中、北温泉分岐の湿原で1グループとあった以外、峠から三斗小屋まで誰ともあわなかった。緩やかに登って下り、後は三本槍岳の急な登りをしばらくつめると広い山頂についた。1時10分、登りはじめから2時間40分である。誰もいない山頂で昼食。しばらくすると天気が一気に回復。展望が開けてきた。見事な紅葉が周囲を染めていた。

写真を撮ったりしながら1時35分に下山。午前中とはうって変わって青空が見えてくる快適な道の縦走路をいく。朝日岳・手前『熊見曽根』の山頂・分岐から隠居倉山までの尾根道は那須連山が目の前に見渡せ、しかも回りが紅葉していて抜群の景色であった。『隠居倉山』から紅葉の樹林帯を三斗小屋温泉までゆっくり下っていく。3時40分着。三斗小屋温泉『煙草屋旅館』で手続きをし温泉に入ってのんびりとする。高台にある露天風呂から周囲の山々の紅葉が見事である。夜は真っ暗な中、露天風呂で満天の星空を眺めながら入浴した。

翌日朝、露天風呂に入り、6時50分出発。快適な天気と紅葉の樹林の中を昨日の分岐・峠の茶屋に8時につく。ここから、ガレと噴煙を横目でみながら茶臼岳山頂にむかう。8時40分茶臼岳着。山頂では皇太子殿下の登山のため無電アンテナと警備の為数人が待機・準備をしていた。下山途中ロープウェー分岐で皇太子一行約20名位の集団が歩いているのが見えた。

帰途に北温泉、甲子温泉、二股温泉などを回って帰宅。

那須岳・黄葉の隠居倉山頂より三本槍岳を

茶臼岳 『那須岳』 栃木県 平成9年10月8日

前日、満点の星空の中、三斗小屋温泉の高台にある露天風呂を堪能して宿泊。翌8日、6時50分に出発。紅葉の樹林帯の中を1時間ほど登って8時、尾根の分岐である峠の茶屋についた。周囲は遮るものがない大展望である。しかも、青空をキャンバスに紅葉の山々が周りを取り囲んでいた。ここから、ガレ場と噴煙を横目で見ながら茶臼岳山頂に向かう。8時40分に山頂に着いた。これで3度目の山頂である。山頂には皇太子殿下夫妻の登山ため無線アンテナ設置と警備が数人、待機準備をしていた。下山途中、皇太子殿下夫妻一行20名ほどとすれ違った。

帰路、北温泉、甲子温泉、二股温泉に寄る。

隠居倉尾根より茶臼岳

茶臼岳西尾根より下部沢を(1912年(平24)10月10日) 茶臼岳北・姥が平上部より(2018年(平30)10月2日)

25.魚沼駒ヶ岳(うおぬまこまがたけ) (2003m) 新潟県 平成11年10月10日

まだ暗い5時前に車で大湯温泉を出発し、30分ほどで枝折峠につく。5時45分、登り始める。6時過ぎに明神峠に着いた。ここから真正面に朝日に輝く駒ヶ岳が見えてきた。しばらく樹林帯の道を何回か登り下りをくり返す。 7時に道行山、8時に小倉山の山頂に着いた。ここから45分ほど急な登りとなり、百草池からは目の前に駒ヶ岳と連なるように中岳が迫ってきていた。しばらく樹林帯を登り、前駒ヶ岳に出ると周囲の山々が青空のキャンバスの中に浮かび上がってきている。9時30分、山頂下の駒ノ小屋で休憩し、山頂を目指した。登るにつれ、山肌の紅葉とそれを取り巻く青空のコントラストが何ともいえない美しさを醸し出していた。10時過ぎに山頂に着いた。山頂では360度遮るものがない大展望と紅葉が迎えてくれた。30分ほどで下山。ほとんど人に会うこともなく1時40分登山口に着いた。下山後、林道途中の湯が吹き上がる駒ノ湯温泉で汗を流す。

宿泊地の大湯温泉を車で朝まだ暗い5時前に出発する。5分ほどで林道に入り、左右にハンドルを切りながら慎重に登っていく。30分ほどで登山口の枝折峠に着いたがすでに道路脇のスペースは車で満杯状態であった。幸いにも空いているスペースが見つかり止めることができた。準備をしているとやや明るくなってきて懐中電灯はいらなくなってきた。

6時40分、峠脇の車道からすぐの登山口から登り始める。何組かの登山者がいる。緩やかなしっかりした道を30分ほど登り明神峠につく。ここから正面に駒が岳が朝日を浴びて輝いているのが見えた。

しばらく下って樹林の中に入り7時に道行山を通り、尾根道へ登りかえすと山頂と稜線が望めるようになる。また、何回か登り下りを繰り返して8時に小倉山の山頂へでた。駒の湯への分岐のため多くの登山者が休憩していた。ここからは急な登りとなり8時45分、百草の池に着いた。平坦な百草ノ池からは目前に駒が岳とそして連なるように中岳などが迫ってくる。ここから山頂までさらに急な登りが続く。しばらく樹林の中を登り、前駒ガ岳で小休止とする。周囲の山々が青空のキャンバスの中に浮かんでいる。ここからは岩場の登りとなり最後は木枠の階段状をつめ9時30分、駒ノ小屋に到着した。小さな小屋の周辺には多くの登山者が休憩をしていた。食事をとっていよいよ最後の登りとなる。見晴らしの良い尾根道を20分ほど快適に登り、10時過ぎに山頂についた。360度まったく遮るものがない絶好の展望が望めた。紅葉を目の前にして八海山、その向こうには巻機山、中の岳を挟んで平が岳やひうちが岳など360度・周囲の山々を見渡すことができた。

10時20分、元の道を下り、駒の小屋で休憩して長い下りにはいる。百草の池からは何回か登り下りを繰り返しながら降りていく。ほとんど人に会うこともなく1時40分に元の登山口についた。

帰路途中で駒の湯の温泉でひと風呂浴びて大湯温泉に帰る。

紅葉の山頂より八海山を

26.平(ひら)が岳 (2141m) 新潟県・福島県 平成13年9月23日

前日の夕方、銀山平にある掘っ建て小屋・銀山平温泉で入浴。(今月で移動)。23日、4時前に銀山平・白光旅館をマイクロバスで出発。まだ暗い山道を進む。30分ほどで林道に入るが、道が相当にハードで、1時間近くかかって林道終点に着いた。5時20分登り始める。まだ薄暗く、しかも寒い。すぐ下の沢を超えると立派な登山道が延びていた。単調で急な登山道を30分ほど登って朝食。さらに1時間30分ほど樹林帯の中を登ると、木道に出て、見晴らしが良くなってきた。すぐに玉子石に着く。絶好の天気で平が岳や越後三山など周囲の山々が見渡せた。山頂周辺の池塘には氷が張っていた。玉子石から木道を歩き姫の池へ行く。池から眺める平が岳は最高のロケーションであった。ここからいったん下り、緩やかな登りで8時30分山頂に着いた。周囲の山々はもちろん、雪で白い富士山まで見ることが出来た。40分ほどで下山。周囲の山々を眺めながら広い山頂部を快適に歩く。玉子石から下り、11時30分に元の登山口に着いた。午後、只見湖から栃尾又温泉へ行く。

薄氷のはる姫ノ池から平ガ岳を

27.巻機山(まきはたやま) (1967m) 新潟・群馬県 平成11年9月19日

早朝5時40分、清水登山口を出発。20分ほどで沢の登山道へと入る。しばらくして最初の滝・吹上の滝の斜面を巻くようにして細い不安定な道を行き、再び沢や巻き道を登っていく。1時間ほどして大きなアイガメの滝の縁を直接登る。1枚岩のなだらかな岩登りである。何度か沢の左右を渡りながら7時にヌクビ沢出会いに着いた。ここから30分ほどで最後の大きな滝・行者の滝を直登ぎみに登ったころ沢もだんだん細くなってきた。沢の最後から尾根へ取り付き9時30分、巻機山分岐に着いた。分岐から10分で割引岳山頂にでた。山頂からは魚沼方面に黄金色に輝く田圃が広がっていた。ここから尾根道を御機屋へそして巻機山本峰へと縦走し、周囲の池塘を見ながら歩く。10時30分下山、急な階段状の道から湿原にある避難小屋に11時、ここから長い下りが始まりる。だんだん晴れてきて周囲の山々も見え始めてきた。1時30分、登山口についた。四日市温泉へ。

前日(18日)にふもとの清水の民宿に泊まる。客はもう一組・3人の中年女性だけである。6千円にしては山菜料理が豊富であった。

朝5時前、前日に準備してもらったお握りを食べ民宿を出発。車で15分ほどで登山口である駐車場についた。5時40分、駐車場の奥の登山道から歩き始める。畑の縁を巻くような道から緩やかなに登り20分ほどで分岐に着く。服装を整え、沢への急坂を降りる。いよいよ4時間近くの沢登りである。と言っても登りやすく巻き道がしっかりしている。しかしながら普通の登山道と違って道は悪く結構きつい。最初の滝・吹上の滝の斜面を巻くようにして細い不安定な道をしばらく行き、再び沢を行ったり不安定な巻き道を巻いたりしながら1時間ほどで、大きなアイガメの滝にでた。滝の縁の急な登りをつめると沢沿いの1枚岩のなだらかな岩場を快適に登っていく。

何回か沢を右・左と渡りながら登っていく。7時にヌクビ沢出合に着き、小休止する。相変わらず沢をつめながら30分ほどで最後の大きな滝・行者の滝を直登ぎみに登り、やがて沢も段々細くなってきた。沢の源流で昼食を取り、尾根への急登を10分ほどつめ、9時30分、巻機山分岐稜線についた。ここでザックを置いて割引岳(わりめきだけ)を往復する。10分ほどの登りで割引岳山頂に着いた。山頂には2組3人が休憩していた。霧がかかってきたとはいえ展望は良い。特に四日市や魚沼方面の黄金色に輝く田圃が美しかった。5分ほどで下山し元の分岐から巻機山へと行く。だんだんと霧が濃くなり、あいにくと周囲の池塘が見えにくい。

10時15分、御機屋(おはたや)につく。ここに巻機山山頂の標識がある。まだ

視界はきくがやはり霧が濃くなり始めた。巻機山へのなだらかな稜線をいくが霧にじゃまされて楽しみにしていた池塘も数十メートル位だけの視界しかない。

巻機山の山頂に10時30分ごろについた。しかし、山頂を示す標識もなくそれという特徴もない。いつのまにか通りすぎてしまった。緩やかに下って朝日岳方面尾根の分岐につきベンチでひと休みする。しかし、風も強く霧で視界がほとんどきかない。ここから再び引き返し巻機山本峰を過ぎ御機屋山山頂のベンチで軽く食事をして下山にかかる。急な段差の道を下り、やがて湿原に出て5分ほどで避難小屋に11時5分に着いた。しっかりした2階建てのこじんまりした小屋である。

さらにひと登りで前巻機山(ニセ巻機山)にでる。山頂と9合目の標識がある。ここから長い下りが始まる。

6合目のあたりから時々巻機山をはじめ時々周囲の山々が見渡せた。5合目(焼松)に12時45分、だんだん天気はよくなり気温も高い。ここから2時間近く誰にも会わず樹林帯の中を下っていき、1時30分に元の登山口に着いた。

巻機山高層湿原より本峰を

28.燧ヶ岳(ひうちがたけ) (2356m) 福島県 平成2年8月16日

檜枝岐村から沼山峠を越えて尾瀬沼へと入る。ここから遊歩道を回り、長蔵新道の登山口から登り始めた。森林地帯の中をしばらく進み、やがて単調な登りを1時間ほどいくと眼下に尾瀬沼が見渡せるようになってきた。時々、尾瀬の湿原を振り返りながら登っていく。やがて燧ヶ岳山頂の一つ「俎(まないた)ぐら」が目の前にせまる稜線を快適に登って山頂に着いた。山頂は岩がゴロゴロしていて、数人が岩の間で食事をしていた。しばらくして、もう一つのピークで最高峰の「柴安(しばやす)くら」へ一端下って、雪が残る急な登りを15分ほど登り返して山頂に着いた。ここには誰もいなかった。だんだん霧が濃くなり下山することにした。下りは尾瀬沼へダイレクトに下る道をいく。一般道でないためか、急坂で足場も悪い。1時間ほどで尾瀬沼長蔵小屋に着き、尾瀬沼を右に見ながら木道を歩き、4時過ぎに長蔵小屋に着いた。

燧ヶ岳山頂 山頂直下尾根より尾瀬沼

29.至仏山(しぶつさん) (2228m) 群馬県 平成9年6月18日

9時30分に鳩待峠の登山口より登る。しばらくは緩やかな整備された道を行く。1時間ほど登り、残雪の残る湿原を過ぎるころ展望が開けてきた。11時頃に小至仏山に着き、尾根付近の雪渓をトラバース気味に越えていく。至仏山頂を目前にして、道の脇には満開のシャクナゲが咲き誇っていた。11時45分、岩の道をひと登りして至仏山山頂に着いた。誰もいない山頂からは尾瀬ヶ原の高層湿原、その向こうには燧ヶ岳、遠くに平ガ岳や日光連山が見渡せた。12時15分、下山。2時に鳩待峠の登山口につき、尾瀬ヶ原に下っていった。3時30分、宿泊地の尾瀬ヶ原山荘に着いた。

翌日、好天気の中、小屋を6時30分に出発。ほとんど人がいない尾瀬ヶ原を散策。 尾瀬ヶ原十字路から富士見峠に登り、あやめ平へ天上の空中散歩といった尾根をいく。

鳩待峠下で車を止め登山口まで車道を数百メートル行く。峠の売店わきで水を詰め9時30分に緩やかな道を登る。しばらくは快適な整備された道をいく。天気はやや曇っているが雨の心配はない。10時45分、残雪の残るおやま湿原をすぎ、小至仏山あたりになるち展望が開けてくる。尾根付近の雪の残る道をトラバースしながらいく。小至仏山頂からは至仏山が目の前にみえ尾根沿いにシャクナゲも満開状態でホット心がなごむ。

11時45分、山頂手前の岩の道をひと登りで頂上へ着いた。誰もいない山頂で昼食をとる。すぐ下には尾瀬が原そしてその向こうにはヒウチが岳、遠くは平が岳や日光の山々が見渡すことができた。

30分ほどして、おなじ道を下り2時に鳩待峠について宿泊の用意して尾瀬が原に下る。

3時30分に宿泊地である尾瀬が原山荘につく。夕食後、夕暮れの尾瀬が原を散策した。

次の日、早朝に近くを散策。朝日が尾瀬が原の湿原を見事に染めている。6時30分、朝食の後、尾瀬が原の高層湿原をいく。ほとんど人がいない林道を写真を撮りながらのんびりと歩く。前にはひうちガ岳、後には至仏山そしてまわりは広大な湿原という絶好のロケーションである。十字路の竜宮小屋前で小休止し、8時に富士見平の峠についた。目前にはひうちガ岳が迫っていた。ここからは展望の良い湿原状の尾根歩きである。あやめ平から鳩待峠の尾根道は魚沼駒が岳、平が岳、至仏岳、ひうちが岳など目の前にみえ抜群の展望である。人もほとんどいないという穴場である。11時30分に鳩待峠に下山。急ににぎやかになった。

早朝の尾瀬ヶ原・山の鼻より至仏山

尾瀬・中ノ岐沢 昭和53年8月7日

尾瀬・中ノ岐沢・・沼田より尾瀬の大清水まで行き、すぐ下の沢へと降りる。沢といっても小さな川で流れもきつい。しばらくは快適な沢登りを楽しみ、11時前に靫滝という大きな滝に遭遇。ここで昼食とる。滝付近で岩魚釣りに同僚の長谷川、高野、関野が挑戦するが、成果なし。12時過ぎにこの大滝を超えるため右側をアタックする。急な岸壁で足場も悪く、初心者である後の3人は、ついてくるのがやっと、という感じである。結局この滝を越えるのに1時間近くもかかってしまった。滝の上部からすぐ、左の小淵沢へと入る。ここからは小さな滝を幾つか越えながら緩やかで広々とした周囲の景観を楽しみながら沢を登っていく。3時過ぎ、時間的にきつくなってきたので、途中から小淵沢田代の湿原への登山道へと入ることにした。1時間ほどでまだ水芭蕉が残っている小淵田代を過ぎ、5時過ぎに尾瀬沼湖畔のキャンプ場に着いた。

小雨の中、天神平から10時30分に出発。緩やかな登山道を登っていく。11時10分に熊穴避難小屋に着き、小休止。ここから、岩混じりの登山道となり、雨で登山道が川のようになっていた。やがて、山頂下の肩の小屋避難小屋に着き昼食をとる。12時40分に出発。5分ほどで三角点のある谷川岳・トマの耳についた。ここから谷川岳最高峰・オキの耳へいったん下り登り返す。12時55分に山頂に着いた。ここは山頂を示す小さな木のプレートがあるのみであった。岩尾根を往復し、相変わらず小雨が降り続く中を下山する。しかし、視界はわりと良く、周囲の山肌には紅葉が広がっていた。3時に天神平についた。結局誰とも会わない貸し切り状態の山であった。

ロープウェーで天神平まで行き、10時30分、展望ハウス玄関で雨具に着替え雨の中を出発する。緩やかな登山道を登っていく。途中一組のグループとすれ違ったがこれから先は誰とも行き会わなかった。11時10分にこじんまりした熊穴避難小屋に着き小休止する。相変わらず小雨がぱらつくが視界は利くので何とか出発する。間もなく岩場の多い道にでるがそれほど難しくない。ただ、雨のため道が川のようになっていた。山頂直下の小屋付近は岩のゴロゴロした場所なので視界が悪いと迷いやいところである。

12時20分、山頂下の肩ノ避難小屋で昼食をとる。わりと大きくしっかりした建物である。20分ほどして雨の中を出発。5分で三角点のある谷川岳山頂トマの耳についた。ここから最高峰であるもう一つのピークであるオキの耳へ下って登りかす。12時55分に山頂に着いた。こちらは山頂を示すものが小さな木のプレートのみで寂しい感じである。岩尾根を往復し相変わらず小雨が降り続く中を下山する。 雨は降っているにも関わらず視界はわりと良い。岩混じりの山頂から下は見事な紅葉で何度もカメラを取り出しながら下っていく。途中の小屋で休憩しながら3時にもとの天神平についた。

藤原温泉に宿泊する。1組しか宿泊客がいなく露天風呂も独り占めの状態であった。1万円にしては温泉・部屋・料理など豪華である。

天神尾根から雲海