昭和43年(1968年)~記録

白神山 剣 岳 立 山 鎗ケ岳 穂高岳 白神山 早池峰山

ペテガリ岳 岩木山 白神山 岩手山

昭和43年(1968年)

白神山(しらかみさん) (1235m) 青森県 昭和43年6月27日~30日

6月27日、同級の金井、福田と弘前から終点の河原平・目屋ダムにいき、ここから白神山へと入る。人家はもちろん道もない。秘境中の秘境である。9時45分、林道脇から沢をつめながら地図と磁石を頼りに西海岸を目指す。暗門の第1,第2そして第3と大滝を超えると沢が細くなってきた。赤石川への尾根を越えるため沢を詰めていく。途中から険しくなり、数メートル進むのに1時間もかかるところが何カ所かあった。尾根に2時15分につき、ここから反対側の沢へと下っていく。草木をかき分けながら沢へ出て、何カ所か滝を下って、6時25分、赤石川河原に着きテントを張る。ヤブ蚊がやたらと多い。夕食は近くに生えている山菜を料理する。

28日10時20分、赤石川を上り、途中から追良瀬川へと沢をつめ尾根を越える。やはり昨日と同じ厳しさである。白神山地の大自然のど真ん中、ルートを確認しながら4時10分、尾根向こうの追良瀬川へ出た。昨日と同じ山菜三昧の食事を堪能。翌日、西海岸を目指して再び尾根を越えた。

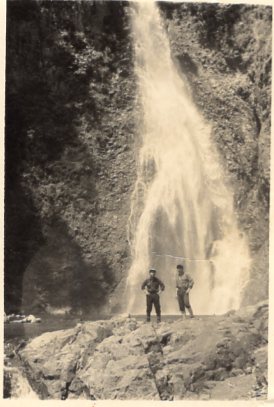

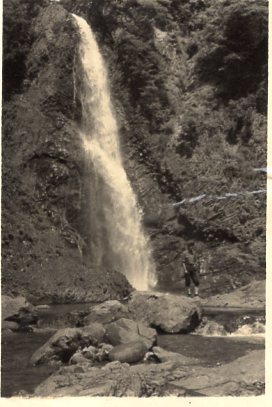

暗門第一の滝 暗門第二の滝にて

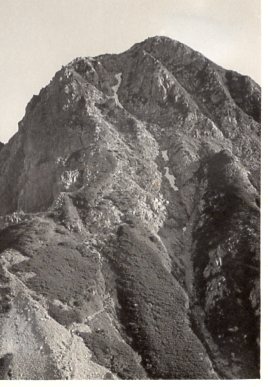

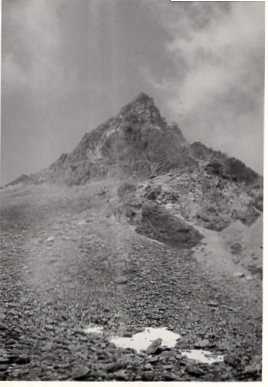

剱 岳(つるぎだけ) (2998m) 富山県 昭和43年7月26日

富山から立山登山口の室堂まで行き、9時、ここから歩き始める。しばらくは平坦な道を進み、雷鳥平を過ぎる頃から急登となる。衣食住すべてを背負っているので相当にこたえた。2時間ほどで別山乗越につき、ここから剱沢小屋へと向かう。小屋の周囲は雪渓が広がっていてスキーの練習をしている人がいた。2時30分、雪渓脇にテントを張り食事にとりかかる。翌26日6時、快晴・絶好の天気の中、荷を軽くして、剱山へ向かう。途中には雷鳥の親子が並んで歩いていた。急な岩を直登しながら8時20分、剱山山頂に着いた。360度遮るものがない北アルプスの大展望を1時間ほど堪能したあと、下山。元のテント場に11時40分に戻り、荷物を整理して12時に立山に向かった。

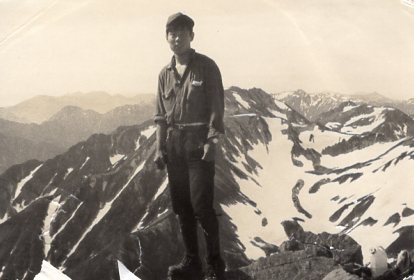

剣沢より剣岳 山頂より立山方面

前剣岳より山頂 山頂より北アルプス

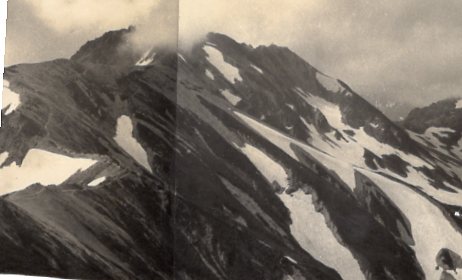

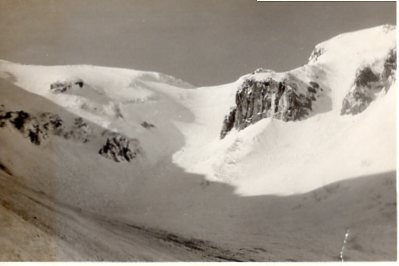

立 山(たてやま) (3015m) 富山県 昭和43年7月26日

剱沢を12時に出発。雪渓を登って、立山連峰の北の端・別山に1時20分に着いた。ここから縦走路となり、剣岳の雄大なピラミットをはじめ北アルプスの山々を眺めながら快適な尾根道を行く。2時に大汝山、そして立山・最高峰の雄山に2時30分についた。ここから天気は次第に下り坂となり、霧が深く、風も強くなってきた。30分ほど休んだ後、一の越しの鞍部に向かった。一の越しから黒部ダムに少し下った空き地に4時40分、テントを張り食事を作り始めた。夕方から台風4号の影響で風雨が強くなり、テントが揺れだした。雨水がテントに入らないように溝を掘り補強をしたが、時間と共にだんだん天気は荒れだしてきた。ほとんど寝てない状態だが、翌日6時に出発。悪天候の中、薬師岳に向かう。しかし、台風が接近してきていて、立っているのもやっとという突風が吹き荒れている。五色ヶ原の湿原地帯はまだしも、薬師岳への稜線は遮るものがないため、体が吹き飛ばされそうになった。稜線上で危険を感じて引き返すことにした。28日、立山の室堂から富山県小矢部市へ行き、後輩の長谷川さんの家に泊まる。

立山縦走路より剣岳 縦走路より立山連峰

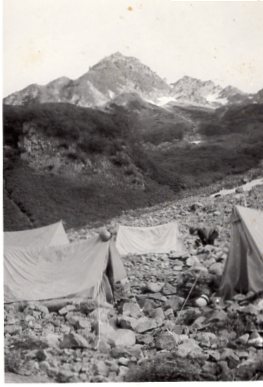

槍ケ岳(3180m) 長野県 昭和43年8月4日 8月3日

6時30分、上高地から快適な道を明神、徳沢、横尾などの小屋を過ぎ、10時40分に槍ヶ岳への沢ルート基点・一ノ俣についた。ここで昼食をとり、11時30分出発。本格的な登りとなった。12時40分、槍沢小屋に着き、少し早いがテントを張り泊まることにした。翌4日7時10分、出発。しばらくして雪渓が現れ、そこから槍ヶ岳の先端が見え始めた。1時間以上雪渓を登って殺生ヒュッテに10時についた。ここでテントを張り、昼食をつくり休憩。12時に空身で槍ヶ岳を目指す。12時45分、あこがれの槍の穂先に立つことができた。30分ほど展望を楽しんだ後、槍ヶ岳・小槍周辺を散策し元の殺生ヒュッテのテント場に戻った。

翌5日、5時30分に殺生ヒュッテを出て槍ヶ岳に再び向かい、ここから縦走路に入る。岩場の連続するコースで中岳、南岳を越え、最大の難所、大キレットに8時40分に着いた。ここから北穂高岳へ2時間ほどかかって岩場を登っていった。

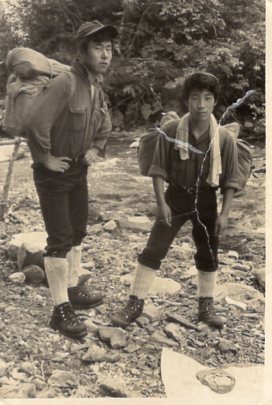

鎗沢の大雪渓

大槍と小鎗

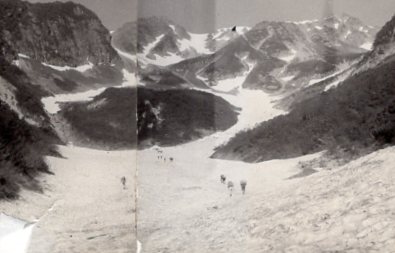

穂高岳(ほだかだけ) (3190m) 長野・岐阜県 昭和43年8月6日

北穂高岳で1時間ほど山頂周辺の岩場を見ながら休憩し、11時45分に涸沢に向かった。1時45分、穂高連峰に囲まれたすり鉢状の底の中にテントを張り、周囲の穂高連峰を眺めながらのんびりと過ごす。翌6日4時前に起床、5時30分出発。カールの底からはい上がるようにして登っていく。7時20分に尾根上の穂高岳山荘に着き、ここから岩場の道を登って8時過ぎに山頂に着いた。天気は快晴、360度の大展望の中、今まで歩いてきた登山道を改めて振り返る。8時20分、下山。吊り尾根から前穂高岳に向かい、ここから上高地へと下っていった。途中の岳沢ヒュッテに10時45分につき、ここで1時間ほど休んで12時45分に上高地へと着いた。周囲を散策の後、テントを張って泊。

翌7日、松本に向かい、新潟県・新井市の後輩・霜鳥さんの家に泊まる。

奥穂高岳山頂

涸沢キャンプ場

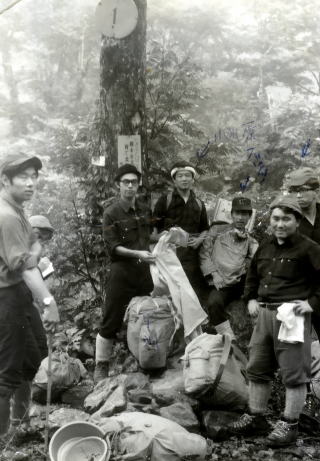

昭和44年(1969年)

白神山青森県 沢ルート 昭和44年6月

同級の金井、早川と登山口の五能線・黒崎駅から白神山へと登り始める。樹林帯の山道を2時間ほど登ったところの水場でテントを張り酒盛りを始める。翌日、9時ころ白神山山頂につき、ここから向白神山を目指す。笹状の縦走路を1時間ほどで山頂に着いた。山頂から一気に沢へと下り追良瀬川に向かう。薮と樹林の中を下り、だんだん沢が深くきつくなってきた。所々に滝が現れ、ザイルを使って降りる場面が何カ所か出てきた。夕方になっても追良瀬川に着けず、適当な場所を見つけテントを張る。手分けして岩魚や山菜をとり、料理にとりかかった。翌日、すぐに追良瀬川につき、今度は沢を登って向こう側の赤石川に下る。昼頃、赤石川に着いた。早かったので水浴びをしながらのんびりする。翌日、河原平の集落に向かった。

白神山最高峰・向白神山より追良瀬川への無名沢滝下り

◎昭和44年4月

山岳部雪山訓練で1週間、合宿。雪山の白神山を縦走。

雪洞や滑落訓練、ピッケルとアイゼン走行など。山菜料理がうまかった。

早池峰山(はやちねさん) 岩手県 昭和44年8月

山岳会の安寿会のリーダーとして早池峰山を目指す。花巻の公園で後輩・藤田とビバークし、翌日15人ほどのメンバーと合流して登山口の大迫に向かう。うすゆき山荘で遅くまで酒盛りをして、早朝出発。昨日の酒がまだ残っていてきつい登りとなってしまった。途中に咲く薄雪草(エーデルワイズ)に励まされながら登る。 山頂から今度は反対側の岩泉方面に下山。海岸でまた、酒盛りが始まった

早池峰登山口

ペテガリ岳(1736m) 北海道 昭和44年12月26日

◎12月20日

19:30山岳部員6名と青函連絡船・十和田丸で青森を出発。深夜23:20函館着、曇り空。

23:50急行「すずらん」で函館を出発。車中で仮眠をとる。

◎12月21日(晴れ)

日高線に乗り換えて、5:48苫小牧駅を出発。7:40静内着、駅前の食堂で朝食を取りながら 休憩。その後、買い出し等。12:30トラックをチャーターして林道を行く。林道からしばら く歩いて、14:55避難小屋・ペテガリ山荘に着く。荷物を整理し、取り付き地点を下見。

◎12月22日(吹雪)

5:30小屋を出発。吹雪いていて視界はほとんどない。尾根に取り付くまで、胸まである深 雪を交代でラッセルする。12:50尾根中間地点の1250mピークに荷揚げをする。昼食後

下山。15:50薄暗い中、小屋に着く。この日のラッセルで汗をかき、ウールの下着が縮んで しまった。以降、厳しい寒さに耐えなければならなかった。

◎12月23日(吹雪~晴れ) 気温・マイナス22度

6:20小屋発。昨日のラッセルの跡をたどって10:30デポ地点に着く。このころから晴れてき て気持ちの良い縦走となった。13:55ペテガリ岳直下のやや広めの鞍部にBC(ベースキャン プ)を設営。トイレ用の雪洞や風よけの雪壁を造る。夜の寒さは半端ではない。

◎12月24日(晴れ~曇り) 気温・マイナス18度

9:15にデポ地点から荷物を荷揚げする。寒さは厳しいが、晴れているため気持ちの良い縦 走路から日高の山々が見渡せた。13:05にB・Cに着き、休憩。

◎12月25日(曇り時々晴れ)

午前中にデポ地点から残りを荷揚げする。午後13:45天気が良いのでBCを出発、ペテガリ 岳へ偵察に向かう。目印の赤布のポールを刺しながら頂上直下までいく。この頃から天気は 下り坂になってきた。

◎12月26日(吹雪) 気温・マイナス11度

6:20BC発。縦走隊3名をサポートして山頂へ向かう。吹雪のうえ斜面はアイスバーンのた めアイゼンを利かし、ピッケルで確保しながら慎重に登っていく。8:20山頂に着く。視界は 全くない。サポート隊3名は縦走隊と別れ下山。赤布のポールを目印にして9:30、BC着。 吹雪で身動きがとれず一日停滞する。

◎12月27日(吹雪)

吹雪いているが、テントを撤収し、荷物を整理して6:50、BCを出発。縦走路を慎重に下 って、13:30ペテガリ山荘に着いた。

◎12月28日(曇り)

7:10山荘を出発。スキーにシールを付け、40㎏近くの荷を背負って林道を下っていった。

夕方になり廃村となった民家で一泊する。まだ、使える布団や家具なども残っていた。

昭和45年(1970年)~

岩木山・積雪期 (1625m)青森県 昭和45年1月23日

同級の金井と百沢から尾根道を登る。かんじきを履いても足が数十センチほど雪に埋まっていく。しかし、それほど困難ではなかった。8合目の焼止ヒュッテに夕方着いた。雪をかき分けドアを開き、夕食と泊まりの準備をする。

翌日、山頂を目指すが、吹雪で視界が10メートルくらいしかない。笹竹の棒に赤布を巻いたのを何本か用意する。雪は昨日と違って相当深く、しかも急斜面になり体力を要する。視界が悪いので何本か目印を立てながら登っていった。2時間ほど登って山頂分岐の尾根に着いたら、地吹雪が襲ってきて危険になってきた。しかも視界も悪く下山することにした。はじめあった足跡も下るにしたがって雪で埋まってしまっていて、分からなくなってきた。目印の赤い旗を探しながら、昼前に小屋に着いた。とりあえず天気の回復を待つことにした。

2日間吹雪がおさまらず下山することにした。翌日から百沢でスキーと温泉三昧の日々をおくる。

焼止避難小屋(吹雪の早朝)

◎昭和46年3月

柴柄沢より雪渓をつめ山頂を目指す。雪質はしっかりしていて快適な登山が楽しめた。

◎昭和47年3月23日

赤倉神社で数日間、同級の島守と霊場のような場所で過ごす。23日、天気が良いので早朝、赤倉沢よりアイゼンを着け、ピッケルを持って登山開始。雪質はしっかりしていて2時間ほどで赤倉沢上部に出て、左を巻くようにして尾根に出た。帰りは滑るように下っていった。

赤倉沢上部から 赤倉雪渓から

白神山青森県 沢ルート 昭和45年10月

先輩の早川、後輩の丸井と白神山の赤石川上流から湯沢という沢上部にある温泉を目指して川を遡っていった。しばらくは林道や小道沿いに進み、やがて道がなくなり川に沿って登っていく。夕方、沢の分岐にテントを張り、泊まる。アケビやヤマブドウをつまみに酒宴となる。翌日、湯沢をつめて、温泉を発見。沢の上2メートルから湧きだしていた。手を入れるとややぬるいとはいえ充分入れる温度であった。周りを広げて湯船をつくり交代で入る。ゆったりとはいかないが大自然のど真ん中である。

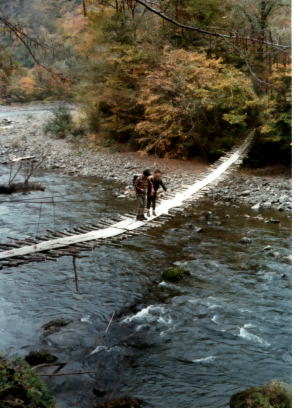

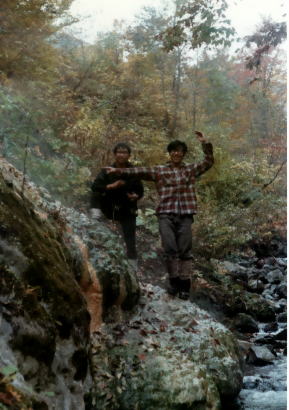

赤石川の吊り橋 湯沢の源泉

昭和46年(1971年)

岩手山(いわてさん) (2038m) 岩手県 昭和46年8月

静岡県・富士市で高圧線を張る仕事を休んで、安寿会の山行に同行。松川温泉から八幡平、裏岩手山を縦走し岩手山へ登る。好天気に恵まれ快適な3日間を過ごすことができた。岩手山・山頂付近のガレ場に駒草が群落となって咲き誇っていたのが印象的であった。

8合目避難小屋

鬼ケ城山頂尾根