平成7年(1995年)~

甲武信岳 飯豊山 吾妻山 間ノ岳 北岳 赤城山 金峰山 北奥千丈岳

天城山 鳳凰山 雲取山 霧島山 九重山 阿蘇山 祖母山 十勝岳 大雪山

仙丈岳 苗場山 谷川岳 武尊岳

平成7年(1995m)

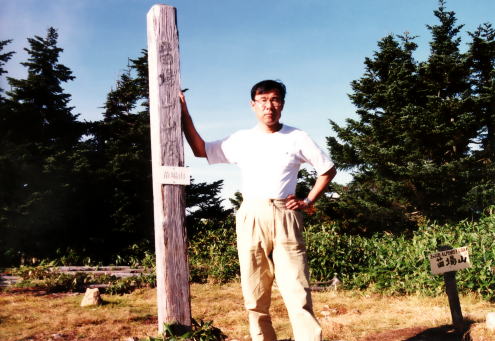

甲武信岳(こぶしがたけ) (2475m) 山梨・埼玉・長野県 平成7年5月27日

中央高速・須玉インターから北上し、林道終点のモウキ平から10時15分に登り始める。千曲川・信濃川源流の川沿いの緩やかな道をいく。初夏の気候、空気も木々の緑もさわやかである。12時過ぎに源流の水場についた。30分ほどここで昼食の後、尾根へと取り付く。薄暗く、所々に雪が残っている急な登りを1時間ほどすると、見晴らしが良くなってきた。尾根から山頂へはガレた岩をひと登り、2時10分に着いた。天気は快晴だが、昼過ぎということもあってガスぽかった。山頂から10分ほど下った甲武信(こぶし)小屋へと行き、のんびりと夕食の準備に取りかかった。翌日、朝日が雲海と青空を黄金色に染めていた。6時に小屋を出発。15分ほどで山頂に着いた。 360度の大展望を堪能し、下山。8時30分、モウキ平の登山口に着いた。

山頂より朝日と雲海

飯豊山(いいでさん) (2105m) 山形・新潟県 平成7年8月9日

9日、5時、飯豊鉱泉から車で川入の登山口まで行き、5時30分に出発。単調な急登が延々と続く。2時間ほどで尾根の縦走路に着き、重厚な山々が周囲に迫ってくるようになった。やがて、見晴らしの良い快適なやせ尾根を進んで9時に三国山についた。三国山頂小屋から北の縦走路を登り返して、10時30分に切会小屋についた。30分ほど昼食休憩後、飯豊本山へ出かける。しばらくは岩場の尾根道を登り下りしながら、1時間ほどで飯豊神社と本山小屋に着いた。さらに霧が濃い中を緩やかに登って、12時30分に飯豊山山頂に着いた。山頂には誰もいなく、霧で周囲の展望は得られなかった。しかし、山頂近くのお花畑は見事であった。10分ほどで下山。元の道を戻り2時30分に切会小屋に着いた。夕方には夕暮れに染まる飯豊連峰の山並みが輝いていた。 10日、6時、小屋を出て元の登山口に9時40分に着いた。

切会小屋より早朝の飯豊連峰

吾妻山(あずまさん) (2035m) 山形・福島県 平成7年8月10日

裏磐梯から白岩温泉・天元台まで行き、ロープウェー終点の登山口を1時30分に出発する。やや広い森林地帯の道を15分ほど登り、湿原の尾根道に出ると周囲の吾妻連峰が見え、見晴らしも良くなってきた。高層湿原の木道の快適な道をしばらく行き、2時20分に梵天岩のピークに着いた。岩がゴロゴロしていて霧が濃いと迷いやすい場所である。ここから縦走路を離れ、吾妻山最高峰、西吾妻山に向かう。ぬかるんだなだらかな登りを15分ほどして山頂に着いた。山頂は樹林に囲まれていて展望はなかった。2時45分、下山。元の湿原地帯を通り、もう一つのピーク人形岩を回ったが、残念ながら霧で周囲の山々はほとんど見えなかった。3時30分、登山口に着き、近くの白布温泉に泊。

翌日、大学寮の同窓会(さわらび会)が弘前であり、半数以上が出席、大盛況。

梵天岩湿原より吾妻連峰最高峰・西吾妻山

間之岳(あいのだけ) (3189m) 山梨・静岡県 平成7年8月23日

車で甲府から夜叉神峠を越え広河原まで行き、10時に出発。吊り橋を渡り、沢沿いの緩やかな樹林帯を登っていく。12時に二股につく。ここからはバットレスの岩場や八本歯のコルなどが真上にそびえている。20分ほど昼食・休憩の後、沢沿いのルートを行く。今年の大雨で雪渓が崩れ、ザレた道をジグザグに登っていく。コルの手前の梯子が続く岩場では息が切れる思いであった。2時15分、八本歯のコルにつく。展望は抜群であるが山頂付近は雲で覆われていた。しばらく岩場の道を登り、途中からトラバース気味にいく。周囲は高山植物がきれいに咲いていた。3時15分、北岳山荘に着いた。翌23日、霧で風も強いが、朝日が霧を金箔に染め上げていた。5時30分、山荘を出発。霧で視界は数十㍍しかなく、肌寒い。岩だらけの縦走路を登ったり、降りたりをくり返す。6時45分広々とした山頂に着いた。山頂からは霧で展望はなかった。15分ほどで元の山荘へ引き返した。

北岳山荘・間ノ岳尾根より朝焼けの富士山

北岳(きただけ) (3192m) 山梨県 平成7年8月23日

間之岳を往復して北岳山荘で休憩後、8時に出発。すぐに岩場の急登が続く。やはり、3000㍍を越えると一歩一歩に息が切れる。天気はそれほど悪くないのだが、どんよりしていて周囲の山々は見えない。それでも1時間ほどの登りで日本第2位の高峰である北岳山頂に着いた。しかし、残念ながら山頂は曇りがちで展望は得られなかった。やや広い山頂付近には10人くらいがいて、間之岳の2人とは違い、賑やかであった。 12時20分、下山。岩場の道を下り、分岐の八本歯のコルに10時に着いた。岩のやせ尾根で断崖絶壁の縁である。ここから北岳、間之岳の山頂は雲の中であるが、反対側の鳳凰山の山並みは良く見えていた。昨日と同じ道を下り、12時30分に広河原の登山口に着いた。

北岳山荘より朝霧・強風の北岳

赤城山(あかぎさん) (1828m) 群馬県 平成7年10月18日

10時、赤城山麓の大沼(おの)・大洞から15分ほどいった登山口から登り始めた。30分ほど樹林帯の中を登り、中間点の見晴台についた。周囲の紅葉した山々や沼が見渡せる絶好のポイントである。ここからやや岩が多くなってきた登山道を登り、11時過ぎに赤城山最高峰、黒檜山(くろびやま)山頂についた。10月半ばとはいえ相当に暑かった。30分ほど昼食・休憩のあと縦走路を行く。いったん下った場所から振り返ると半月状の黒檜山が紅葉に染まっていた。12時20分、途中のピーク・駒ヶ岳についた。天気は快晴で、見晴らしも良い平坦で快適な縦走を堪能しながら歩く。まもなく、尾根道から急な鉄の階段を降り、下っていった。1時に元の大洞の駐車場に着いた。着替えて、赤城神社や大沼周辺を散策後、帰路に就いた。

大沼湖畔より赤城山最高峰・黒檜山

金峰山(きんぷさん) (2599m) 山梨・長野県 平成7年10月28日

峠にある大弛(おおだるみ)小屋を6時20分に出発。気温は低いが天気は快晴である。尾根道を1時間ほど登って、展望の良い朝日岳に着いた。富士山をはじめ、青空をバックに周囲の山々が浮かび上がっていた。ここから、いったん下って樹林帯の中を進み、鉄山をトラバースして金峰山の尾根へと取り付く。すぐ目の前に特徴のある五丈岩を乗せた山頂が見える。展望の良い岩道を快適に歩き、8時15分、金峰山山頂に着いた。朝が早かったせいか誰もいなかった。雲一つない青空の真下には五丈岩や瑞牆山(みずがきやま)をはじめ、遠く南・北アルプスまで見渡すことができた。8時45分下山。好天気の中を下っていく。途中から土曜日のためすれ違う登山者も増えてきた。 10時に大弛登山口に着き、悪路を下っていった。

縦走路・朝日岳より金峰山

北奥千丈岳(きたおくせんじょうだけ)(2601m)山梨県 平成7年10月27日

勝沼郊外の金峰鉱泉から車で1時間ほどハードな林道を進み、大弛峠に着いた。3時に大弛小屋を出て樹林の中を登り、3時45分、奥秩父最高峰の北奥千丈岳に着いた。誰もいない山頂から、夕暮れに染まる秩父の山々が取り囲んでいた。

夜叉神峠より白根三山

平成8年(1996年)

天城山(あまぎさん)(1406m) 静岡県 平成8年5月17日

天城山ゴルフ場入り口の登山口から9時20分に登り始める。しっかりした樹林帯の道をジグザグに登っていく。約1時間で天城山の万二郎岳(1294m)についた。樹林におおわれていて展望は得られなかった。しばらく休憩の後、縦走路を万三郎岳に向かう。しばらくして樹林の切れ目から万三郎岳が見え、そこから一気に下り、緩やかに登り返す。やがて馬酔木(あしび)の林の中を進み、11時30分に天城山・最高峰、万三郎岳に着いた。やや広い山頂だが樹林におおわれ展望はない。30分ほど昼食休憩の後、12時に下山。急な樹林帯の道を30分ほど下って、四辻を過ぎる頃勾配が緩くなり、1時10分に元の登山口に着いた。今日も一組しか会わなかい、貸し切り状態の山だった。

下山後、旧天城峠・隧道や旧天城街道を散策。

万二郎岳下より天城山最高峰・万三郎岳

鳳凰山(ほうおうさん)(2765m)「薬師岳」 山梨県 平成8年6月6日

青木鉱泉脇の登山道から8時50分に出発。河原から、林道の道になり、9時30分、廃屋の山小屋裏から中道登山道となるがあまりはっきりしていない。ジグザグに切った急で単調な樹林帯の登山道を登っていく。11時15分、中間点の2050mのピークで昼食。ここからやや見晴らしが良くなってきたが相変わらず単調な登りが続く。やがて山頂が近くなり、薬師岳の頂上が白く輝いているのが見えてきた。しかし、小さな雪渓が続き、はっきりした登山道が分からない。途中誰とも会わなかったし、登った形跡もない。不安の中、1時15分に白い花崗岩に覆われた薬師岳山頂に着いた。目の前には北岳をはじめ南アルプスの名峰が大きな塊で迫ってきていた。山頂下、がら空きの薬師小屋にのんびりと泊る。

薬師岳山頂 早朝の北岳・間ノ岳

7日早朝、雲一つない好天気。ご来光を拝み、360度遮るものがない絶景を堪能する。薬師岳山荘を6時に出発。目前には日本第2位の北岳を中心に白峰の尾根が深い谷を落として対峙している。しかも空は青、道は白、まさに空中の散歩道といった感じである。6時40分に鳳凰山最高峰の観音岳についた。山頂からは岩の穂先を突き立てたような地蔵岳、その向こうには甲斐駒ヶ岳、千丈岳などの南アルプスの名峰たちや八ヶ岳などの大展望が開かれていた。7時、山頂を出発。急な岩場を下り、8時20分に地蔵岳についた。槍の穂先を天に突き刺すような景観である。しばらく周辺を散策の後、9時下山、まだ雪が残っている悪路を下り、30分で鳳凰小屋に着いた。誰もいない。ここからはさらに道が崩れていた。ドンドコ沢の滝を見ながら下り、12時45分、青木鉱泉に着き、のんびりと湯に浸かる。

観音岳山頂 地蔵岳

雲取山(くもとりやま)(2017m)東京・埼玉・山梨県 平成8年7月16日

奥多摩沿いの国道から林道を30分ほど入り、8時30分、終点の空き地から出発。30分ほど登っていくと三条の湯・小屋に着いた。9時、出発。小屋から単調な森林の急登をいく。時間と共にだんだん暑くなってきた。水場やブナの林を過ぎ、11時10分に尾根で分岐の三条ダルミについた。ここからは視界が開け30分ほど登って、11時40分に山頂に着いた。広々とした山頂ときれいな山小屋があり、高原のイメージである。天気は快晴だが、昼ということもありややガスぽかった。山頂で昼食休憩の後、12時15分下山。1時45分に三条の湯に着いた。

三条の湯上部尾根より雲取山

霧島山(きりしまやま) (1700m)宮崎県 平成8年7月29日

えびの高原から12時30分、登り始める。30分ほどで硫黄岳の分岐につき、ここから樹林帯の登山道となる。1時30分に外輪山の端についた。ここからは鹿児島の町並みや桜島などが見渡せるようになってきた。所々、切れ落ちそうな外輪の縁を登り、2時10分に霧島山最高峰・韓国岳山頂に着いた。山頂からは外輪の縁から一気に数百㍍切れ落ちる絶壁で足下がすくむ。天気は悪くはないが、この山の名のとおり、霧がたちこめていて高千穂など周囲の山々を見渡すことができなかった。誰もいない山頂を2時30分に下山。巨大な噴火口が恐ろしい絶壁を周囲にめぐらしている。その縁を慎重に下っていった。 3時30分、えびの高原につき、高千穂に向かう。この日、えびの高原温泉に泊

硫黄岳分岐より韓国岳・外輪と山頂(右奥)

九重山(くじゅうさん) (1791m) 大分県 平成8年7月30日

熊本から阿蘇方面へと進み、11時30分、登山口の長者原から登り始めた。森林地帯の山道を1時間ほど登って雨ケ池についた。ここから小さな湿池帯を過ぎて30分ほど下っていくと「坊ガツル」の高層湿原が見えてきた。広々とした坊ガツル湿原の向こうには九重連峰が連なっている。尾瀬を小さくしたような坊ガツルを30分ほど歩いて法華院温泉についた。1時30分に、沢沿いの荒れた道を登っていく。途中、土砂崩れの道を迂回し、草で不鮮明な登山道を登る。振り返ると坊ガツルの高層湿原が眼下に広がっていた。やがて霧が出てきてシーンと静まり、不気味である。中岳、久住山分岐の小さな草原から岩のゴロゴロした急登を10分ほど登って、3時に九州及び九重山の最高峰中岳に着いた。霧で視界はあまり良くないが、時々硫黄岳の荒々しい噴火口や久住山が霧の晴れ間から見え隠れしていた。15分ほどで下山、4時45分法華院温泉についた。

山頂より久住山・御池

阿蘇山(あそさん) (1592m)熊本県 平成8年7月31日

11時20分、登山口の仙酔峡から岩ばかりの急斜面、通称馬鹿尾根と呼ばれる仙酔尾根を登り始める。快晴で強風、しかも太陽にまともにさらされながら岩を這うようにして登る。12時50分、尾根に着いて反対側の視界も良くなってきたが、台風の影響か風がさらに強くなってきた。相変わらず、火山のザラザラした道をしばらく登り、1時に阿蘇山最高峰・高岳についた。風は強いが天気が良いので展望は抜群である。噴火口や荒々しい山容がぐるりと取り囲んでいた。15分ほどで下山。草木が生えていない分景色が良い。ほとんど真下に仙酔峡が見える。2時20分に登山口に着いた。結局、誰とも会わない貸し切り状態の山であった。その後、竹田市(滝廉太郎生家)の城跡や武家屋敷などの町並みを散策し泊。

阿蘇山・高岳山頂より阿蘇の山並み

祖母山(そぼさん) (1756m) 大分・宮崎県 平成8年8月1日

ハードな林道を30分ほど車で走り、一の鳥居登山口についた。9時に出発。林道を30分ほど歩いて、北谷から登山道となった。天気も良く蒸し暑い樹林帯の中を登る。まもなく唯一の水場で一息入れ、尾根の分岐である千間平に10時30分に着いた。やや下りぎみの平坦な尾根道を進み、11時10分、山頂下の国見峠についた。曇っていて山頂は見えなかった。10分ほどして山頂を目指す。ややぬかるんで足場の悪い道から岩が多くなってきたころ、山頂に着いた。山頂から北側の尾根は霧が片側を覆っていた。20分ほど展望を楽しんだ後、12時20分に下山。2時30分に一の鳥居登山口についた。その後、天の岩戸、高千穂峡などをまわり、高千穂の町にて泊。

高千穂・岡城より祖母山

十勝岳(とかちだけ) (2077m) 北海道 平成8年8月16日

白銀温泉から10分ほど車で行き、8時、望岳台の登山口を出発した。広いスキー場のゲレンデの中を45分ほど登り、やがて登山道となった。9時に大きな避難小屋に着いた。小休止の後、尾根への登りとなり、岩だらけの道となった。1時間後、尾根の平坦な登山道になったが、霧が濃く分かりづらい。やがて山頂への取り付きとなるが雨で道がぬかるみ、ぬるぬるしていて滑りやすく、相当に足場が悪い。しかも、道がえぐられていて不鮮明である。ぬかるんだ急斜面から岩の道をつめ11時40分に山頂に着いた。山頂には数人がいたが、すぐいなくなった。12時に下山。霧と雨で視界が悪く、しかも目標物もないので慎重に下っていった。2時40分、望岳台の登山口に着いた。

十勝岳避難小屋

大雪山(たいせつざん) (2290m) 北海道 平成8年8月17日

6時に旭岳温泉を出発。6時50分、ロープウェーの姿見登山口から登り始めた。遊歩道と登山道の分岐からは岩のゴロゴロした単調な登りが続く。天気は悪くないがガスが湧いてきて展望は良くない。1時間ほどで大きく左尾根へと入り、旭岳のピークを目指す。この頃に、青空が空を覆い始めてきた。8時40分、大雪山最高峰・旭岳についた。やや広い山頂から大雪山系の山々が見渡せた。遮るものがない大展望である。遠く十勝岳、トムラウシなどは山頂部だけが雲海から顔を出し、島のようだ。大雪山系を取り囲むように青空と白い雲の海、それらを見下ろすという爽快な気分である。9時下山。ゴロ石混じりの登山道を慎重に下り、9時50分に姿見登山口に着いた。周囲を散策して、旭川に向かった。(富良野、札幌、函館など)

左尾根登山道より旭岳

仙丈ケ岳(せんじょうがだけ) (3033m) 長野・山梨県 平成8年8月26日

5時20分、小雨がしとしと降る中、北沢峠・長衛荘を出発する。深い森林の中の単調な登りが続く。6時50分、5合目である大滝の頭を抜けると間もなく森林限界を越えた。相変わらず小雨が降り続き、風も強くなってきた。周囲は岩混じりとなり、しかも霧で視界が悪い。目標となるものもなく、黙々と歩く。7時前に小仙丈岳のピークに着いた。さらに、展望のない岩だらけの尾根道を1時間ほど登って、8時35分、仙丈岳山頂に着いた。小雨と霧で何も見えなかった。 10分ほどで下山。途中の小千丈岳付近で雷鳥が2羽、目の前を歩いていた。ここから尾根の岩場を下っていくが霧で視界がきかない。5合目からは樹林帯の中に入り、雨も気にならなくなってきた。10時30分に北沢峠に着いた。

雷鳥(小仙丈ヶ岳近くにて)

苗場山(なえばさん) (2145m) 新潟県 平成8年9月28日

湯沢から祓川(はらいがわ)登山口へと車で行き、10時50分にスキー場の中を登っていく。20分ほどして、開けたゲレンデからぬかるんだ薄暗い樹林帯の中を行く。12時20分に湿地帯の下の芝、1時に上の芝についた。このあたりは見晴らしの良い木道で、心地よい気持ちにさせてくれる。やがて岩混じりの高山帯となり、登りもきつくなるが、周囲の紅葉が見事に色づいてきていた。1時40分に神楽ケ峰のピークに着いた。ここからは目の前に苗場山、周囲に上信越の山並みが見渡せた。神楽ケ峰からいったん下り、途中の雷清水で休憩し、山頂まで1時間ほど登り返す。2時50分、急な登りをつめると、突然視界が開け、山頂の平原が目に飛び込んできた。これが山頂かと思われるほど、見渡す限りなだらかな湿原が続く。 「尾瀬を天につり上げた」と言われる見事な高層湿原である。その後、周囲の湿原をぐるっと散策して泊。夜は満月が湿原を照らし、幽玄の世界を演出していた。

神楽ケ峰より苗場山

谷川岳(たにがわだけ) (1977m) 群馬・新潟県 平成8年10月8日

小雨の中、天神平から10時30分に出発。緩やかな登山道を登っていく。11時10分に熊穴避難小屋に着き、小休止。ここから、岩混じりの登山道となり、雨で登山道が川のようになっていた。やがて、山頂下の肩の小屋避難小屋に着き昼食をとる。12時40分に出発。5分ほどで三角点のある谷川岳・トマの耳についた。ここから谷川岳最高峰・オキの耳へいったん下り登り返す。12時55分に山頂に着いた。ここは山頂を示す小さな木のプレートがあるのみであった。岩尾根を往復し、相変わらず小雨が降り続く中を下山する。しかし、視界はわりと良く、周囲の山肌には紅葉が広がっていた。3時に天神平についた。結局誰とも会わない貸し切り状態の山であった。

天神尾根・登山道より

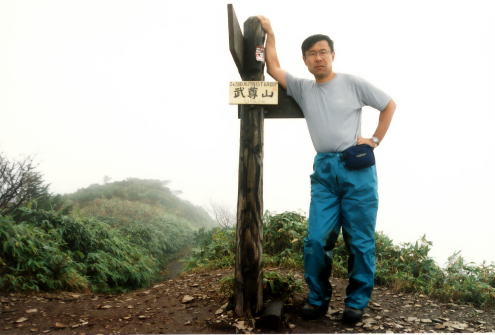

武尊山(ほたかやま) (2158m) 群馬県 平成8年10月9日

藤原温泉を出て武尊(ほたか)神社の駐車場に車を止め、7時25分、林道を出発。雨は降っていないがシーンと静まり、空もどんよりしている。8時10分、林道から北西に伸びる尾根の沢沿いの細い道を登っていく。雨風が強くなり、急な登りが続く。9時過ぎに宝台樹尾根の登山道と合流し、10分ほどで手小屋避難小屋に着いた。小屋といっても大きめのドラム缶といった感じである。昼食のあと、雨具に着替え、9時30分、再び細い尾根を登っていく。途中何回か大きな岩場を登りながら手前ピークにつき、ここから低い灌木の道をひと登りして11時に山頂にでた。しばらくして急速に天気が回復し、周辺の山々の紅葉が太陽に照らされていた。11時20分下山。紅葉の樹林帯のど真ん中を切り裂きながら下って行く。1時20分林道に出た。今日も誰もいない山であった。 下山後、武尊神社近くの裏見の滝を散策して帰路に就いた。

登山道中腹の紅葉