平成9年(1997年)~

男体山 至仏山 爺ケ岳 鹿島槍ヶ岳 五竜岳 阿寒岳 斜里岳 羅臼岳 甲斐駒ヶ岳 丹沢山

那須岳 美ヶ原 蓼科山 霧ヶ峰 火打山 妙高山 常念岳 御嶽山 大峰山 大台ヶ原

千枚岳 恵那山 四阿山 草津白根山 伊吹山 会津駒ヶ岳 ダイヤモンドヘッド 神島

平成9年(1997年)

男体山(なんたいさん) (2484m) 栃木県 平成9年5月28日

8時20分、中禅寺湖畔・二荒山(ふたらさん)神社の鳥居をくぐり石段を登っていく。石段から樹林帯の登山道となり、だんだん汗ばんできた。3合目から林道へ出て、4合目からは再び荒れた登山道に入った。さらに6合目を過ぎると岩のゴロゴロした道を直登していくようになる。眼下には中禅寺湖、そして湖をとり囲むかのように白根山・皇海山や上州・日光連山が広がっていた。11時35分、山頂の鳥居をくぐり二荒山神社奥宮についた。山頂からは360度の大展望である。遠くは飯豊連峰や会津駒ヶ岳が雪をまとっていた。すぐ真下の戦場ヶ原の向こうには燧ヶ岳、白根山、そして日光の山々が望めた。12時30分に下山。初夏の快適な陽気の中、眼下の中禅寺湖に向かって下っていく。 2時20分に二荒山神社についた。戦場ヶ原を散策して帰路に就いた。

男体山山頂より戦場ヶ原と奥白根山

至仏山(しぶつさん) (2228m) 群馬県 平成9年6月18日

9時30分に鳩待峠の登山口より登る。しばらくは緩やかな整備された道を行く。1時間ほど登り、残雪の残る湿原を過ぎるころ展望が開けてきた。11時頃に小至仏山に着き、尾根付近の雪渓をトラバース気味に越えていく。至仏山頂を目前にして、道の脇には満開のシャクナゲが咲き誇っていた。11時45分、岩の道をひと登りして至仏山山頂に着いた。誰もいない山頂からは尾瀬ヶ原の高層湿原、その向こうには燧ヶ岳、遠くに平ガ岳や日光連山が見渡せた。12時15分、下山。2時に鳩待峠の登山口につき、尾瀬ヶ原に下っていった。3時30分、宿泊地の尾瀬ヶ原山荘に着いた。

翌日、好天気の中、小屋を6時30分に出発。ほとんど人がいない尾瀬ヶ原を散策。 尾瀬ヶ原十字路から富士見峠に登り、あやめ平へ天上の空中散歩といった尾根をいく。

尾瀬ヶ原より早朝の至仏岳

爺ガ岳(2670m)富山・長野県 平成9年7月28日

6時40分、本格的な雨の中、黒部ダム入り口である扇沢近くの登山口から登り始める。樹林帯の急登をいくが道はしっかりとしている。しばらくして、だんだん雨が小降りとなってきた。小さな雪渓もあるが、相変わらず単調な登りである。10時30分、稜線上に立つ種池山荘についた。尾根上で風も強く、霧雨なので体の冷えも早い。10分ほど小休止のあと、縦走路の尾根道をいく。石だらけの緩やかな登りを1時間ほど登り、11時30分に爺ケ岳山頂に着いた。霧が深く周囲の展望はまったく得られなかった。11時45分、山頂を出発。尾根を巻くようにして下っていく。時々霧の晴れ間から黒部渓谷が見え隠れしていた。12時45分、宿泊地の冷池(つべたいけ)山荘についた。ほとんど人に会わなかった。

鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ) (2889m)長野・富山県 平成9年7月29日

7月29日、5時30分に冷池山荘を出発。霧が深く視界も悪い。1時間ほどの緩やかな登りで布引山についた。ここからいったん下って、再び霧の中、ガレ場状の中を1時間ほど登ると突然山頂へと飛び出した。7時20分、山頂には10人くらいがいた。雨と風が強く、寒さが一段ときつくなってきた。

15分ほどで五竜岳への縦走路へと下っていく。山頂からは登りとはうって変わって厳しい岩場となり、慎重に下る。北峰から八峰キレットあたりは薄暗く、霧で吸い込まれそうになる。キレットの難所を回り込み9時に狭い尾根上に立つキレット小屋に着いた。

霧の八峰キレット

五竜岳(ごりゅうだけ)(2814m) 長野・富山県 平成9年7月29日

キレット小屋を9時5分に出発。岩場の登り下りを何度となく、くり返しながら縦走路をいく。幾つもの狭いピークを越えるが霧が濃く視界も悪い。歩いているとそれほどでもないが休憩するとシーンとしていて何も聞こえない。ほとんど人に会うこともなく2時間以上も岩場の縦走路を越えていった。山頂近くの急な岩場を登り、1時に山頂分岐に着いた。ここから数分で五竜岳山頂。誰もいなく、しかも霧で展望は得られなかった。1時30分、下山。岩だらけの道を下り、2時10分に五竜山荘に着いた。夕方から雨が強くなってきた。

30日、5時45分に遠見尾根を下っていく。雨は降っていないが五竜岳をはじめ周囲の山頂付近は雲の中である。それでもすばらしい景色の中を歩き、10時30分にアルプス平についた。

遠見尾根より鹿島槍が岳方面の渓谷

阿寒岳(あかんだけ)(1370m) 北海道 平成9年8月15日 12時10分、オンネトー湖畔の雌阿寒岳温泉の登山口から、樹林帯の広い登山道を登っていく。1時、4合目の森林限界を過ぎると高い這い松の中の急な登りとなっていった。まもなくガレ場の道となり、右下にはオンネトーの湖や原生林が広がっていた。しばらくは岩だらけのザレた道を登り、9合目辺りで火口の縁である尾根についた。ここからは霧が濃く、風も強くなってきた。しばらく外輪の細い尾根を行き、2時10分に雌阿寒岳山頂に着いた。周囲は遮るものもなく風が強く寒くなってきた。15分ほどで下山。外輪を下る頃、風はなくなってきたが曇ってきた。3時40分に登山口に着いた。湖を散策後、阿寒湖温泉に向かう。

7合目登山道より山頂外輪

斜里岳(しゃりだけ) (1545m) 北海道 平成9年8月17日

6時10分、山小屋の清岳荘裏の登山口から登り始めた。すぐに沢となり、左岸、右岸をくり返しながら進んでいく。30分ほどで二股となり、快適な沢登りが楽しめる旧道を登っていく。幾つもの滝を登り、巻きながらやがて新道と合流する上二股に8時に着いた。ここから沢がだんだん細くなり、やがて胸突き八丁と呼ばれる急登をつめ山頂下の馬の背についた。ちょうど雲の上に出て、青空の周りには雲海が広がっていた。近くの山々が雲の海から島のように顔を出し、斜里岳の尾根には雲が波しぶきのように流れていた。馬の背からひと登り、9時に山頂に着いた。山頂からは見事な雲海と知床の山々が見渡せた。9時30分、下山。上二股からは熊見峠への尾根道を通って下っていった。 11時30分、登山口の清岳荘についた。

馬の背より斜里岳山頂

羅臼岳(らうすだけ) (1660m) 北海道 平成9年8月18日

5時30分、うとろ温泉登山口を出発。樹林帯の中を大きな稲妻を切って登っていく。熊が出るという看板があり、鈴を鳴らしながらいく。7時15分、弥三吉水を過ぎるころ、相変わらず樹林帯の中であるが、時々山頂が見えるようになってきた。8時過ぎ、雪渓が残っている沢沿いの道を登っていき、9時に羅臼平の平原に着いた。一面の這い松の向こうに三角形の羅臼岳山頂が乗っかていた。30分ほど昼食・休憩後、山頂に向かう。登るにつれて国後島のチャチャ岳や知床の山々が見えてくるようになった。岩場を直登して10時30分に山頂に着いた。岩のゴロゴロした山頂から360度の大展望を楽しむことができた。20分ほどで下山。1時15分に登山口に着いた。下山後、カムイワッカ湯の滝や知床五湖に寄りウトロ温泉に泊まる。

羅臼平より山頂

甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ) (2967m) 山梨・長野県 平成9年8月27日

早朝4時過ぎ朝食に取りかかり、5時10分に北沢峠の登山口から登り始める。誰もいない静かな樹林の中を登っていく。6時45分に最初のピーク双児山についた。雲一つない絶好の好天気である。向かいには甲斐駒ヶ岳が白い岩肌でそびえ、後ろには仙丈ヶ岳が大きなカールとゆったりした稜線を広げている。ここからいったん下り、再びガレた道を1時間ほどつめると駒津峰のピークについた。さすがに展望は抜群である。しばらく休憩の後、7時30分、また下って山頂への分岐に。さらに岩場の道を直登して8時30分にやや広い山頂に着いた。360度遮るものがない大展望を楽しんだ後、9時に下山。下りは魔利支天へのコースをとり、すばらしい好天気と南アルプスの山々を眺めながら下っていった。11時30分に北沢峠に着いた。

駒津峰から甲斐駒ヶ岳

丹沢山(たんざわさん) (1567m) 神奈川県 平成9年9月23日

22日、林道を20分ほど行き、水無川上流・戸沢の河原に着く。1時29分に出発。大倉尾根へ薄暗い樹林帯の急登を行く。1時間ほどの登りで花立の分岐に、ここから花立山荘まで階段状の道が続き歩きにくい。塔の岳山頂近くで登山道らしくなり、3時20分に山頂についた(5度目の山頂)。天候は曇り、どんよりしていて展望はなかった。山頂にある尊仏山荘に宿泊。 23日6時、雨の中を出発。緩やかな尾根道の登り下りを何度かくり返しながら1時間ほどで丹沢山に着いた。山頂は広く近くにみやま山荘が立っていた。雨も本格的になり、展望はなく引き返すことにした。 今日も誰とも会わない静かな山であった。- 那須岳(なすだけ)三本槍岳 (1917m) 福島・栃木県 平成9年10月7日

小雨の中、那須岳・峰の茶屋登山口から10時30分に登り始める。道は広くしっかりしている。1時間ほどで尾根の分岐、峠の茶屋に着く。ここから剣が峰といわれる岩の道を行くがそれほどでもない。縦走路の途中から朝日岳に向かう。11時30分に山頂についたが遮るものがないため雨と風がもろに当たってくる。再び縦走路に戻り、しばらくしてぬかるんだ滑りやすい道となってきた。緩やかな登り下りの後、1時10分、三本槍岳への急登をつめ、広い山頂に着いた。誰もいない山頂で昼食をとっていたら急に天気が回復。見事な紅葉が周囲の山々を染めていた。1時35分下山。青空と紅葉のど真ん中という快適な天上の縦走路である。熊見曽根山から隠居倉山を一気に下って、3時40分に三斗小屋温泉に着いた。

隠居倉山頂より三本槍岳

隠居倉山頂より三本槍岳

茶臼岳 『那須岳』栃木県 平成9年10月8日

前日、満点の星空の中、三斗小屋温泉の高台にある露天風呂を堪能して宿泊。翌8日、6時50分に出発。紅葉の樹林帯の中を1時間ほど登って8時、尾根の分岐である峠の茶屋についた。周囲は遮るものがない大展望である。しかも、青空をキャンバスに紅葉の山々が周りを取り囲んでいた。ここから、ガレ場と噴煙を横目で見ながら茶臼岳山頂に向かう。8時40分に山頂に着いた。山頂には皇太子殿下夫妻の登山ため無線アンテナ設置と警備が数人、待機準備をしていた。下山途中、皇太子殿下夫妻一行20名ほどとすれ違った。

帰路、北温泉、甲子温泉、二股温泉に寄る。

隠居倉尾根より茶臼岳

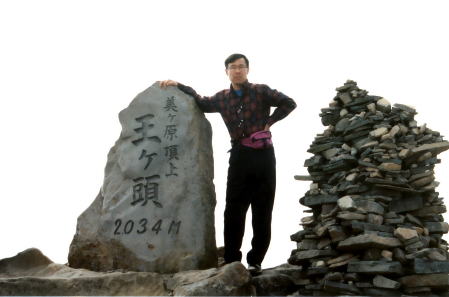

美ヶ原(うつくしがはら) (2034m) 長野県 平成9年11月5日

松本の浅間温泉から林道を1時間ほど走って高原に出たがその間、対向車は1台しかない。さらに山頂近くの駐車場には車はおろか誰もいなかった。さすが11月で2千㍍、相当に寒かった。ここから20分ほど登って、12時15分に美ヶ原最高峰、王ケ頭についた。山頂付近は山荘やアンテナが林立しているが閑散としている。山頂からは美ヶ原の天上の高原やそこから切れ落ちる断崖が一望できた。山頂から高原の真ん中にある美しの塔へと広い高原を歩く。曇っているとはいえ清々しい散歩といったところだが気温が0度近く肌寒い。40分ほどで塔についた。ただ広い高原に一人である。ここから、元の道を戻り、

もう一つのピーク王が鼻に向かう。2時に山頂へ、ここから元の駐車場に向かう。林道からはすばらしい黄葉が輝いていた。

山頂より美ヶ原高原淵

平成10年(1998年)

愛宕山(千葉県) 3月26日 烏場山(千葉県) 3月25日

高宕山(千葉県) 3月25日

蓼科山(たてしなやま) (2530m) 長野県 平成10年5月7日

白樺湖から夢の平林道を進み、7合目登山口駐車場に9時に到着。9時半に登山口鳥居を登る。なだらかな樹林帯の道を20分ほど行くと、分岐あたりから岩がゴロゴロした道になる。急な広い道を直登気味に登っていく。1時間ほどの登りで峠にある平坦な場所、将軍平についた。峠には蓼科山荘が営業しており、その前で昼食。10時15分に岩場の道を直登していく。所々に小さな雪渓が残っていて、20分ほどで山頂の縁に出た。岩を敷き詰めたようななだらかな山頂を進み、10時40分に三角点に着いた。

山頂部は直径が200メートルほど、円形状で岩だらけのグランドといった感じである。天気は快晴で、山頂からは八ヶ岳や霧ヶ峰、遠く北アルプスが見渡すことが出来た。30分ほどで下山し、12時40分に元の登山口に着いた。(平成12年7月に2回目)

車山高原下より蓼科山を

霧ヶ峰(きりがみね) (1925m) 長野県 平成10年5月7日

蓼科山登山口から車で車山高原スキー場にいき、リフトで霧ヶ峰最高峰・車山に向かう。12時40分、山頂についた。誰もいなかった。山頂はがらんとしていて周囲に樹木がほとんど見あたらない。そのため、四方が見渡せ、眼下にはまだ茶色の草原が広がっていた。草原の向こうに美ヶ原高原、東側には白樺湖や蓼科山、八ヶ岳などを望むことができた。

山頂周辺を1時間ほど散策して下山した。

山頂より車山湿原

火打山(ひうちやま) (2462m) 新潟県 平成10年6月13日

10時30分、曇天の空模様の中、笹ヶ峰の登山口から登り始める。50分ほど緩やかな登りで黒沢に架かる倒木を渡り小休止。ここから十二曲がりの急登を1時間ほどつめ、黒池の分岐に着いた。やがて平坦な湿原状の道になったと思ったら雨が本降りとなってきた。傘をさして木道を急ぎ、1時30分に高谷池ヒュッテに着いた。雨具に着替え、サブザックを背負って1時45分に小屋を出た。水芭蕉の咲く高谷池から天狗の原の高層湿原をすぎ、登りにかかる。尾根に出るとだんだん風と雨が強くなり、突風が吹くと飛ばされそうになる。岩だらけで霧が濃い中を慎重に登って3時に山頂に着いた。強風で立っているのもやっと、という状態であった。下山も風雨が激しいが、1時間ほどして高層湿原に着くと見事な湿原植物が出迎えてくれた。この日はヒュッテに泊まる。

高谷池湿原と火打山

妙高山(みょうこうさん) (2454m) 新潟県 平成10年6月14日

高谷池ヒュッテを6時30分に出発。緩やかな登りの後、黒池湿原に下っていく。30分ほどで湿原が見えだした頃、霧の晴れ間から妙高山が顔を出した(この時だけ)。7時過ぎに黒池ヒュッテにつき10分ほど休憩の後、妙高山の外輪を登っていく。1時間ほどの急登で大倉乗越、ここからいったん下り、雪渓を15分ほど登り、再び岩の登りとなって9時30分山頂に着いた。風雨が強く、岩陰で食事をして南峰に向かう。10分ほどで南峰に着き、ここから急なガレ場を下っていく。周囲は霧で目標物もなく、赤茶けた岩だらけなので道を間違えないように慎重に歩を進める。1時間ほどで森林地帯に入り単調な道となる。

12時45分、登山口にある河原の露天風呂についた。

黒池湿原と妙高山

常念岳(じょうねんだけ) (2857m) 長野県 平成10年7月1日

ひえ平の林道が土砂崩れのため2km手前に車を止め、10時に登山口に着いた。ここから、一の沢の左岸の緩やかな樹林帯の登山道をいく。沢といっても急流の川といった感じである。12時に昼食、この後は胸突き八丁といわれる急坂を30分ほど登り、再び沢に出た。小休止の後、常念乗越への急登を1時間ほど登っていく。峠手前で常念岳が見え始めてきた。2時過ぎに常念小屋に着き、宿泊の手続きをして山頂へと出発。岩のゴロゴロした急な登りをジグザグに進む。曇りがちではあるが槍・穂高連峰はすぐ向かいに見えている。3時20分、常念岳山頂。誰もいない。4時過ぎ下山。30分ほどで小屋に着いた(数人しかいない)。翌日は7時に小屋を出発。風が強く冷え込んではいるが下って行くにしたがい暑くなってきた。10時、ひえ平登山口に着き、穂高温泉・安曇野に向かう。

常念小屋より常念岳山頂を

御嶽山(おんたけさん) (3067m) 長野・岐阜県 平成10年7月29日

11時30分、7合目・飯森登山口から登り始める。10分ほどで中ノ湯からの道と合流し、広いしっかりとした道を行く。8合目からは岩だらけの道となり、山頂付近が見えてきた。9合目小屋をすぎて尾根に取り付くと山頂が目の前である。まもなく二の池となり、そこから山頂への急坂を登って2時30分、神社がある御嶽についた。

曇っているが、晴れ間から近くの山々が見渡すことができた。

2時50分、同じ道を下山する。4時半すぎに7合目分岐から湯川温泉へと向かう。あまり使われていない道らしく、相当荒れていた。20分ほどで掘っ建て小屋風の湯川温泉が現れた。数人しかいないので狭い浴槽でものんびり入れた。

翌日、ご来光を拝んで下山する。(午後、野麦峠に向かう)

二の池より御嶽山を

大峰山(おおみねさん) (1915m) 奈良県 平成10年8月5日

前日、吉野から天川村・洞川温泉へ。8月5日、早朝、林道を約1時間ほど走り、8時半に行者還トンネル西口の登山口を出発する。登りはじめは緩やかだが、道が沢を越へて尾根に取り付くところから急登となる。約1時間ほどの登りで尾根の分岐点につく。ここから尾根の穏やかな登山道を行く。途中のピークから大峰山最高峰の八経ガ岳が見え始めた。40分ほどで弥山への急な登りとなり、11時過ぎに弥山の広い山頂に着いた。山頂には山小屋とベンチがあり、ゆったりとしている。ここからいったん下り、登り返す。途中に何カ所も鹿よけの網戸をくぐりながら11時35分に八経ガ岳山頂に着いた。やや曇っているとはいえ、大峰山系が見渡せた。11時50分、下山。登山道には修験道の山らしい雰囲気が漂っていた。2時10分に元の登山口に着いた。

弥山山頂より八経ガ岳を

大台ヶ原山(おおだいがはらさん) (1695m)奈良・三重県 平成10年8月6日

前日に大峰神社や天河神社などに立ち寄り、大峰山の狭い渓谷沿いの林道を越えて小処温泉に泊まる。8月6日、8時過ぎに出発。国道から立派な林道を1時間ほど走って、大台ヶ原駐車場についた。10時に駐車場から谷を回り込むようにして平坦な道を20分ほど行き、突き当たりの尾根に取り付くように登る。10分ほどで大台ヶ原山最高峰・日出が岳山頂に着いた。好天ではないが昨日登った八経ガ岳や大峰の山々が見渡せた。下山後、那智の滝や那智・熊野神社等に寄り、熊野川温泉に泊まる。(その後、奈良、郡上八幡へ)

大台ヶ原山系・熊野古道

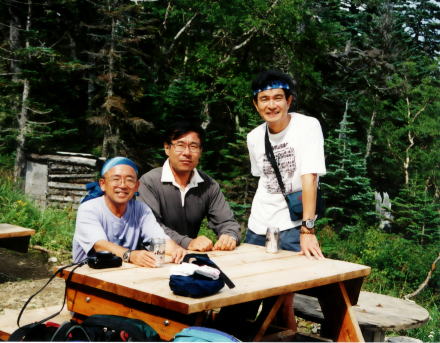

千枚岳(せんまいだけ) (2880m) 静岡県 平成10年8月18日

8月16日、椹島ロッジでNHKの取材班と同泊。17日、6時過ぎに出発。千枚小屋まで約6時間の単調な登りである。曇っているとはいえ、周囲の山々が見渡せた。12時30分、千枚小屋に着く。2時過ぎにNHK・TV「中高年の登山学」の岩崎元郎氏、山内賢さんをはじめスタッフ20名ほどが到着し、やや混みあってきた。18日、5時半に霧の濃い中、小屋を出て1時間ほどで山頂に着いた。展望は得られなかった。昨日と同じ道を下り、10時すぎに椹島ロッジに着いた。午後、赤石温泉に寄って、中津川へ向かう。

千枚小屋にて(岩崎元郎、山内賢) 千枚小屋より朝焼けの南アルプス 千枚小屋にて

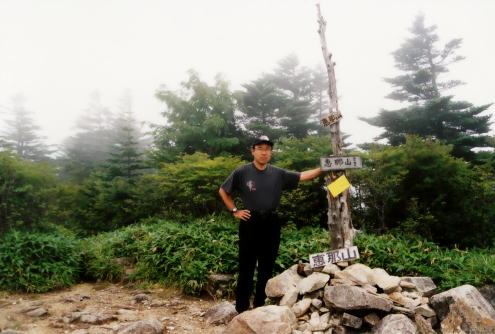

恵那山(えなさん) (2191m) 長野・岐阜県 平成10年8月19日

中津川・恵那神社から林道に入る。登山口6km手前で土砂崩れがあり、車を止めて林道を1時間20分ほど歩いて黒沢登山口に着いた。7時45分、出発。30分ほど崩れた林道を行き、沢沿いに湿気の多い樹林帯のやや急な登りを1時間ほど登って9時30分、野熊の池避難小屋に着いた。10分ほど休憩して、急登から笹原の穏やかな尾根道をつめピークに着いたが曇っていて展望は望めなかった。ここから小さく下り、山頂直下を巻くように緩やかに登っていく。やはり薄暗い樹林帯である。1時間ほどで水場に着き、ぬかるんだ道を登って11時30分に山頂手前の避難小屋に着いた。小休止し、山頂に向かう。10分ほどで山頂に着いた。山頂は樹林に囲まれて展望はない。小屋に戻り、12時下山。誰とも会わないシーンとした森林を下り、2時30分、黒沢登山口に着いた。20分ほど林道を歩いていたら豪雨と雷で身動きがとれず1時間以上も窪地にじっとうずくまっていた。

山頂避難小屋

四阿山(あずまやさん) (2354m)群馬・長野県 平成10年9月23日

11時20分、あずまや(四阿)温泉高原ホテル前の登山口から牧場の柵に沿って登っていく。何回か柵を乗り越え、1時間ほどしてやっと登山道らしくなった。しばらくして笹原の中の道を越え、7合目の標識から岩混じりの急登となった。8合目を過ぎる頃、くろまめの木などの低い灌木地帯を登り、根子岳の道と合流する。尾根の狭い道を20分ほど行き、1時50分、やや急な道をひと登りして四阿山(あづまやさん)山頂に着いた。山頂には信州祠と上州祠が10m位離れて立っていた。霧が濃くて何も見渡すことができなかった。

2時10分下山。鳥居峠への道を10分ほど進んで、元のあづまや高原の道へと下っていった。3時45分に登山口に着いた。あずまや温泉に入り、帰路についた。

8合目付近より四阿山

草津白根山(くさつしらねさん)(2160m)群馬県 平成10年9月28日

本白根スキー場の登山口から11時20分に出発する。曇ってはいるが視界は良い方である。20分ほど、しっかりした樹林の中の道を登ると、突然視界が開け、火口壁の縁へと飛び出した。深田久弥がコロシアムと称した火口の縁を横切るようにしてグルッと回り込み、対岸へと進む。岩だらけの平らな道から細い尾根へと取り付く頃、ガスってきた。こまくさの群生地を過ぎ、やせ尾根から這松の密集した細い道をかき分け、12時10分に三角点のある本白根山頂に着いた。周囲は笹と這松、霧で展望はなかった。10分ほどで下山。途中、火口壁最高点に立ち寄るが、ここでも展望は得られなかった。1時過ぎに登山口に着き、周囲の弓池な

どを散策していたら、雨が本降りとなってきた。

本白根山外輪・火口

伊吹山(いぶきやま) (1337m山頂には) 滋賀・岐阜県 平成10年10月2日

伊吹山有料道路の曲がりくねった山道を1時間ほど走って、山頂下の駐車場についた。広い駐車場には数台しか車がなく、濃い霧で山頂はもちろん、周囲の景色も見えなかった。1時20分に出発。20分ほど広い山道を登り山頂に着いた。霧が濃く、しかも風が強く相当に冷え込んできた。広い山頂には誰もいなかった。

伊吹山寺や山頂周辺を散策して、反対側の登山道から下山。時々、霧の晴れ間から付近の峰が見えたりしていた。2時30分に駐車場に着いたが、相変わらず霧が濃く展望が得られなかった。結局、伊吹山寺で住職に会っただけで登山中、誰とも会わなかった。

元の道を下り、ふもとの伊吹薬湯で汗を流し、名水百選の泉神社から関ヶ原に向かった。

関ケ原・家康本陣より伊吹山

会津駒ヶ岳(あいづこまがたけ) (2133m) 福島県 平成10年10月15日

朝6時、檜枝岐村の民宿を出て、車で10分ほど林道を走り、登山口に着いた。6時40分に梯子の階段を登り、登山道へと入る。しばらくは樹林帯の中の急登が続く。きつい登りだが心地よい。8時に中間地点の水場に着いた。一息入れて、1時間ほど登ると時々燧ヶ岳や尾瀬の山並み、そして会津駒ヶ岳が樹林の間から見えるようになってきた。やがて高層湿原となり、見晴らしも良く、気持ちの良い山歩きとなった。9時に駒の小屋に着いた。昼食の後、山頂を目指す。しばらくは湿原の木道を進み、樹林の中を一気に登って、9時40分、会津駒ヶ岳山頂に着いた。天気も良く周囲の山々や高層湿原を見渡すことができた。

10時下山。元の道を下る。11時に水場に着く頃はじめて何組かの登山者に会った。紅葉のまっただ中を下り、12時前に登山口に着。檜枝岐温泉に向かう。

8合目尾根より会津駒ヶ岳

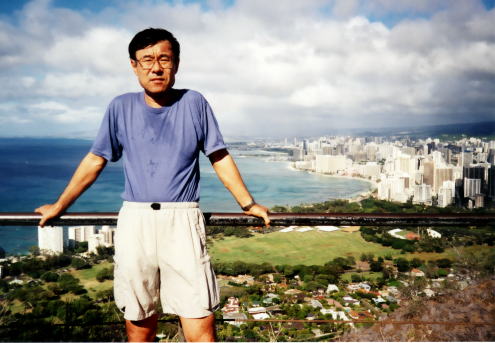

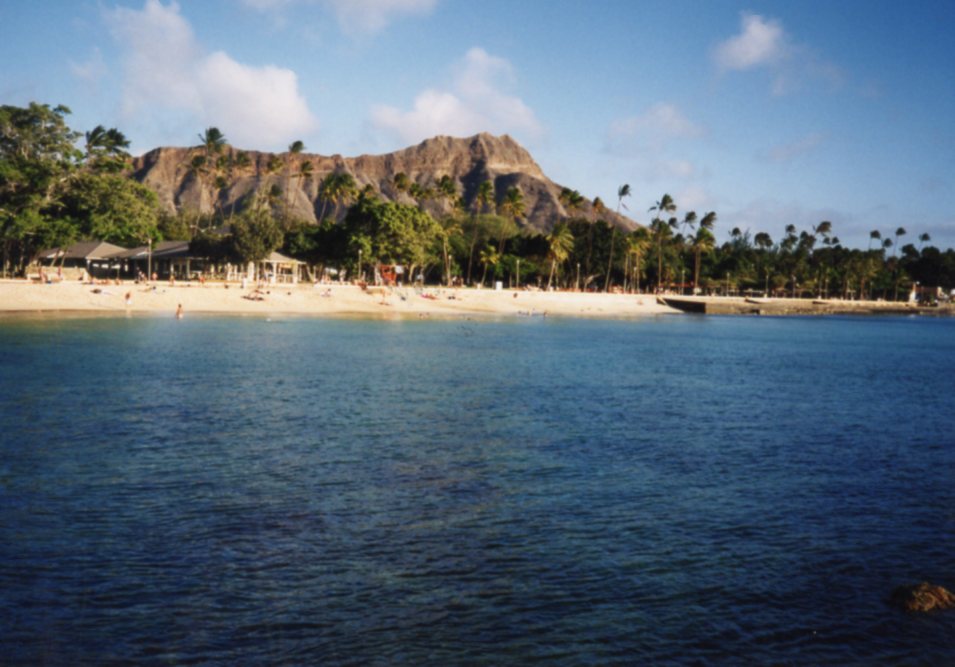

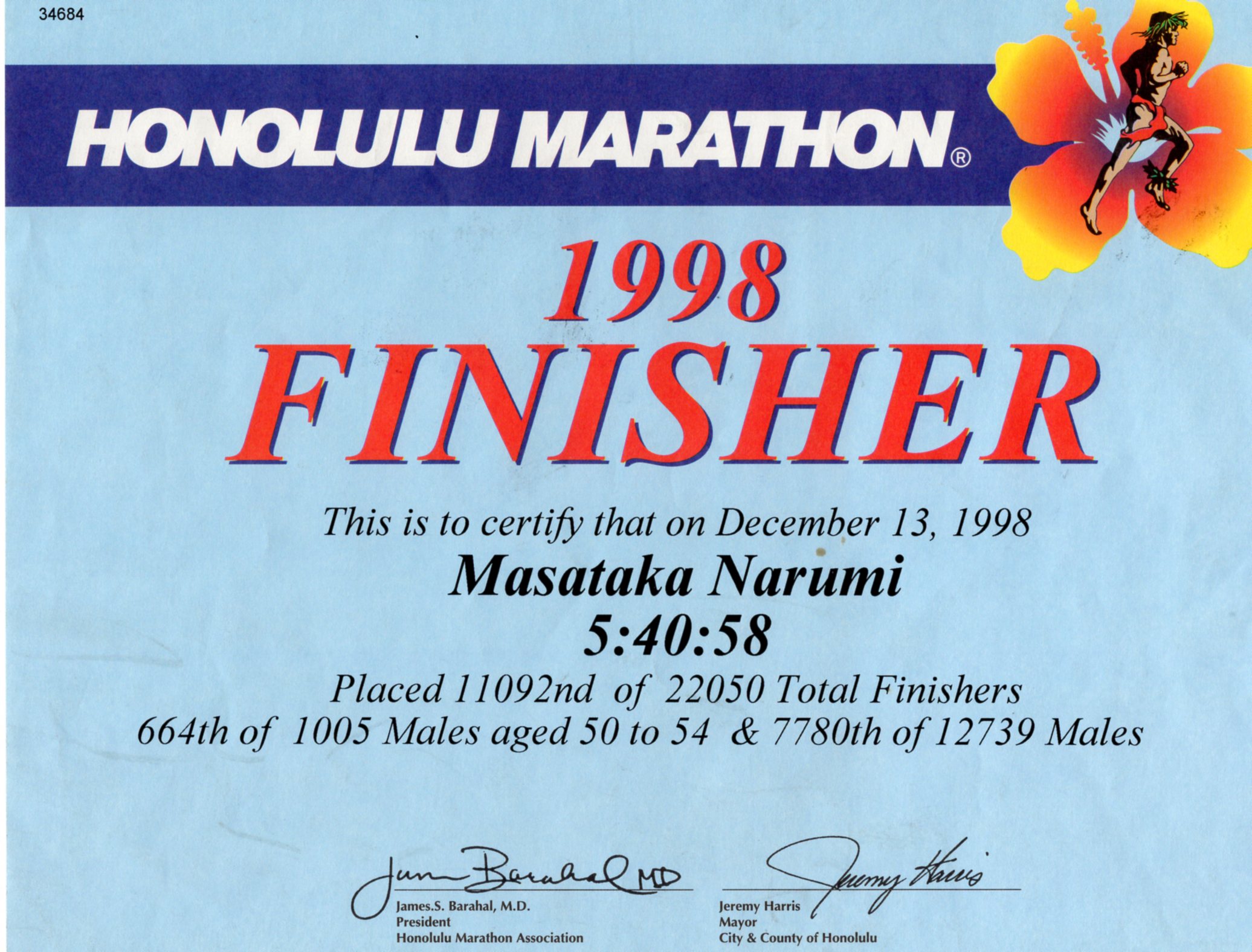

ダイアモンド・ヘッド(ハワイ) ホノルルマラソン 12月12日

ダイヤモンドヘッド山頂 ホノルルマラソンゴール

ワイキキ海岸よりダイヤモンドヘッド クレーター登山道よりダイアモンドヘッド

神島(三重県鳥羽市) 12月30日

三島由紀夫「潮騒」の舞台 観的しょう跡 潮騒の海岸